В Берлине 1 я был приглашен к завтраку в один знакомый мне дом. Хозяин лукаво намекнул мне, что меня ждет там сюрприз, который, как он надеется, будет мне приятным.

В прошлой моей статье я писал, что наружность Уэллса ничем особенным не отличается и что сразу его среди других образованных и зажиточных англичан, пожалуй, трудно различить.2 Тут было совсем другое дело. Едва я вошел в довольно большой зал, где было человек шестнадцать–восемнадцать народу, я сразу остановился сначала от неопределенного впечатления значительности одного из гостей, а потом, через мгновение, узнав его.

Гергарт Гауптман не очень высок ростом, но кажется, что он превышает им всех. Во всей его фигуре, повадке, темпе движений есть что–то торжественное, может быть это результат некоторой тренировки. На Гете он похож до чрезвычайности. Сразу бросается в глаза, что и прическа его, безусое, безбородое лицо, лоб, переходящий в небольшую лысину, сильно выступающие назад виски и стоящие вверх седые волосы — все это гетевское.

Я уверен, что злые языки в ответ на замечание: «Как похож Гергарт Гауптман на Вольфганга Гете» непременно должны сказать: «Да он об этом и старается».

В одном курорте мне приходилось встречать старичка, который был ни дать ни взять похож на Толстого и тоже носил типично толстовскую бороду и прическу. Но это было очень смешно — пожалуй, даже мило, но смешно. Подумайте: вот старичок, есть всего несколько черточек, напоминающих Толстого, — он себя под него и сделал. В самом деле, толку–то что?

Совсем не то у Гауптмана. Искусственно ли подвинул он себя наружно к великому патрону германской и чуть ли не всей европейской литературы, или сходство создалось случайно, но факт–то тот, что во всем многоголосом хоре литературы народов немецкого языка Гауптман стоит и как поэт где–то, конечно, пониже гетевской снеговой вершины, но все же вблизи и все же за линией снегов, за линией вечности, с именем, вписанным на многие столетия в историю культуры своего народа и европейской цивилизации.

И сходство тут не только внешнее, а именно в крупности масштаба, в значительности анатомии, в ритме.3 Очень интересно и даже умилительно смотреть на Гауптмана. Немало есть очень больших людей и даже великих людей, которых сразу никак нельзя признать<…>

Ну так тут совсем не то. Тут вроде впечатления, когда внезапно из–за разных пригорков и скал выглядывает на тебя снежная вершина.

По немецкому этикету меня нельзя было посадить рядом с Гауптманом за завтраком, потому что двух мужчин рядом в этих случаях не сажают. Моей соседкой оказалась мадам Гауптман.

Она, вероятно, уже очень немолода, но это отнюдь не бросается в глаза. Она кажется средних лет маленькой женщиной, брюнетка с живыми глазами и живой речью. Она с удовольствием беседует со мной о целях моей поездки в Германию, о том, как идут дела просвещения в нашей стране.

Она узнала между прочим, что я крайне интересуюсь историей литературной критики,4 и говорит мне: «Как раз на днях мы получили небольшую книжку, в которой автор очень удачно собрал все глупые, наглые, потом со смехом уничтоженные историей, приговоры критиков на непонятых современных гениев. Книжка называется «Умный современник», начинается с обвинения Гете в безграмотности, а кончается всякими свистками по адресу моего мужа.5 Наверное для вашего курса вы сумеете почерпнуть в этой книжечке немало курьезных примеров, я обязательно пришлю вам ее».

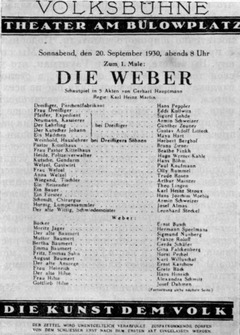

Мадам Гауптман упоминает также о том, что социал–демократический театр «Фольксбюне» как раз сейчас вновь дает в особо яркой и, по ее мнению, «революционной» постановке «Ткачей» Гауптмана.6

«Мой муж был в театре. Нам доставили удовольствие радушный прием, который сделала ему публика, а еще более того сама постановка пьесы. Совершенно очевидно, что она не устарела. Сколько говорили о том, будто бы эта пьеса лишена настоящего подъема, будто в ней слишком много жалости. Я вам посоветую, господин Луначарский, посмотреть ее в нынешней постановке. Тут постарались под влиянием времени, которое мы переживаем, подчеркнуть как раз все, что в ней есть наступательного, протестующего, то ликование временной победы, которое в ней трепещет, и то великое горе, тот полный скорбной неудовлетворенности финал, которым отмечает поэт поражение рабочих. Право, господин Луначарский, если принять во внимание, в какое время это было написано и какими громами ответили тогда на эту пьесу Вильгельм да и всё, что тогда было с ним, то вы согласитесь, что для этого требовалось настоящее мужество».7 Я соглашаюсь и в ответ на вопрос мадам Гауптман — правда ли, что «Ткачи» запрещены в России — отвечаю: «Конечно, никому не приходило в голову запрещать их, но нам в большей мере требуется совершенно новый, специфический, отвечающий нашим вопросам сценический материал. Впрочем, говорю я, „Ткачи“ в таком виде, в каком они были представлены не так давно в большом кинофильме,8 а может быть и в той постановке „Фольксбюне“, о которой вы сейчас говорите, возможно оказались бы нам полезными как своеобразная историческая пьеса».

Несколькими днями позднее я был в «Фольксбюне» и смотрел эту постановку. Характеристика, которую дала ей мадам Гауптман, оказалась совершенно точной. Постановка действительно дана подъемной, и хотя публика социал–демократического театра «Фольксбюне» скорее мещанская, чем пролетарская, все же она громом аплодисментов приветствовала как раз наиболее сильные и протестантские места пьесы.

Несколькими днями позднее получил я также от мадам Гауптман и книжку о глупых современниках, которая вполне заслуживала ее похвалы. С несколькими разительными анекдотами этой книжки мне, быть может, удастся познакомить и читателей нашего журнала.

Завтрак окончился, перешли в большую залу пить кофе, и тогда Гауптман непосредственно направился ко мне, еще раз пожал мне руку и сказал: «Мне доставляет большое удовольствие встретить вас и побеседовать с вами. Может быть, мы отойдем с вами в сторону, чтобы не мешать другим и чтобы другие нам не мешали». Он улыбнулся хорошей, светлой улыбкой, и мы отошли с ним в сторону. «Я слышал, — продолжал он, — что вы приехали поработать над вопросами истории критики». «Да, — говорю я, — и я должен с удивлением констатировать, что по этому вопросу нет почти никакой литературы. Страшно трудно найти что–нибудь синтетическое. Приходится рыться, так сказать, в сырье». Гауптман призадумался. «Да, — сказал он, — действительно я не могу назвать вам какого–нибудь сочинения, которое давало бы целостное представление об истории критики». Потом он прибавил: «Я не люблю критики. Я не могу сказать, чтобы я был чем–нибудь благодарен критике. Я почти согласен с Грильпарцером,9 который всю жизнь относился к критике с какой–то презрительной терпеливостью, как к комарам».

Опять полминуты задумчивости и дальше: «Когда я был очень, очень молод, я, как многие молодые люди, чувствовал в себе большие силы и мечтал о какой–то неопределенной роли литературной, это уже тогда для меня было ясно… и вдруг мне попалась в руки книжка Гервинуса. Вы знаете Гервинуса?», — спрашивает он меня. «Разумеется, — отвечаю я, — и надо сказать, что этот историк литературы никак не может быть зачислен в тучу комаров. Это очень ярко выраженная, очень влиятельная и во многом очень символичная личность, ознаменовавшая собою один из резких переломов буржуазного сознания в Германии, перелома, на мой взгляд, прогрессивного». Гауптман отвечал: «Все это очень может быть, на я не о том. У Гервинуса я прочел, что Гете является непревосходимой величиной, что им, в сущности говоря, высказано все, что имел сказать в литературе германский народ. По Гервинусу выходило, будто бы все, что после Гете, — одно недоразумение.10 Линия дошла до своего верхнего пункта и стала спускаться. Охота ли копошиться у ног гиганта и разбирать эпигонически те мелочи, которые его гений не успел еще окончательно обработать. Вы знаете, я был страшно огорчен (Гауптман улыбается), я долго был огорчен. Во мне родилось какое–то недоумение.

Как же так, спрашиваю я, не только я, но никто другой, будь он даже даровит и оригинален, оказывается уже ничего не может крупного дать миру, потому что родился слишком поздно. Потом все это казалось мне смешным. О! не потому, чтобы я думал, что я превзошел Гете, сравнялся с ним и т. д., а просто потому, что не только мне, а и многим моим современникам и людям, родившимся позже меня, все же удалось сказать какое–то свое слово. Я не верю, чтобы критик, который замахивается на социологические обобщения, мог предписывать законы истории литературы. Она себе идет своим путем». «А вы, господин Гауптман, никогда не занимались литературной критикой? — спрашиваю я. — Вам не случалось делать каких–нибудь заметок, статей по поводу произведений мировой литературы или вещей, возникающих рядом с вашими?» «Видите ли, — отвечал Гауптман, — я думаю, что в моих заметках и бумагах имеются такие отзывы. Может быть даже, они могут иметь некоторый исторический интерес. У меня написано многое множество всяких бумаг и заметок, которые не напечатаны. Я не знаю, будут ли они напечатаны при моей жизни. Но во всяком случае один милый и умный молодой человек приводит сейчас в порядок этот мой личный архив. Насколько я помню, там найдутся и критические заметки, но, как вы видите, я не печатал их. Это были так, заметки для себя. Может быть, когда–нибудь они принесут кому–нибудь пользу».11

«Существует мнение, — ответил я, — что лучшими критиками являются сами мастера. Вольтер, например, так и писал, что подлинным критиком является только художник, если он не слишком эгоистичен, умеет отойти от личных своих приемов, лишен предрассудков.12 В этом случае по Вольтеру мы имеем настоящего, подлинного критика, с которым не может сравняться самый ученый человек, не принадлежащий к цеху художников. Не находите ли вы, что в истории критики очень много ценного дано именно в процессе самопознания поэтами и их стремлением отдать себе отчет в творчестве других собратий?»

«Разумеется, — ответил Гауптман, — можно назвать немало крупных поэтов, которые дали и теоретические блестящие сочинения и отдельные чрезвычайно острые критические отзывы, но, повторяю, меня как–то мало интересует критика. Это, может быть, ошибка, но мне всегда представляется, что главными действующими лицами в процессе литературного творчества являются люди, люди вообще, одиночки и массы, современное человечество и поэт. Поэт в общем колоссально много учится у людей, по поводу людей, о людях, и потом дает им свое творчество, и они опять–таки многому учатся у него и о себе, и о поэте как человеческом типе».

«Подчас, — отвечаю я, — массам, некоторым их прослойкам, некоторым классам вовсе не так легко сразу усвоить себе то, что говорит им мировая литература или современные им гении, и мы можем назвать множество критиков, которые были великолепными посредниками, ускорили процесс соединения между гениальными писателями и их средой» (Гауптман скептически улыбнулся). «Иногда это бывало так… возможно. Но очень часто критики мешали непосредственному вкушению, непосредственному очарованию художественного произведения, начинали мудрить, рационализировать и критиковать в собственном смысле этого слова, т. е. разносить, доказывать свой ум, покалывать и пощипывать жертву». Он тихонько засмеялся. Я не унимался. «Немецкому писателю особенно трудно отрицать, — сказал я, — что критики порою указывают путь писателю. Разве вы станете отрицать это, например, относительно Гердера?» Гауптман взглядывает на меня своими большими глазами, несколько приподняв веки, и потом говорит как будто с удивлением: «Но это — философ, это — мудрец».

Я понимаю, что под критиком Гауптман разумеет что–то вроде журнального критика, рецензента, ни в коем случае не философа литературы, не социолога литературы. Тут можно спорить, а можно и не спорить, потому что категории эти довольно различные в реальности, хотя они не должны были бы быть такими. Между тем Гауптман продолжал: «Как–то случайно мне попалась книжка с отзывами о некоторых произведениях Келлера, Готфрида Келлера. Там есть неглупые мысли, но я поразился, до какой степени критикам было неясно, какие удивительные плоды жизненной мудрости, мощи воображения и любящего сердца лежат перед ними. Вы знаете Готфрида Келлера?»

«Еще бы, Готфрид Келлер когда–то поражал своим дарованием нашего Тургенева,13 довольно много его произведений переводилось на русский язык, и мы сейчас решили издать „Зеленого Генриха“».14 Опять несколько удивленный взгляд больших глаз. «Как, в нынешней России можно издать „Зеленого Генриха“? Конечно, книжка эта увлекательная, полная сочного содержания, но ведь это очень большое сочинение, очень трудное, кое в чем по самому быту далекое для всякого иностранца, тем более для русских».

Я в свою очередь улыбаюсь. «Вы не представляете себе, господин Гауптман, мощи нашего книжного рынка. Наши тиражи теперь в пять–десять и больше раз превосходят то, что было при царе. В стране быстро растет грамотность всякого рода, не только умение читать вообще, но и умение читать сложные книжки. Большое научное сочинение Павлова было издано в 10 000 экземпляров, и многие полагали, что это безумно, тем более, что книжка по необходимости продавалась дорого.15 В короткий срок потребовались дополнительные издания. То же относится ко многим крупным беллетристическим произведениям. „Зеленый Генрих“, конечно, найдет достаточно широкого читателя. Подобные сочинения мы издаем к тому же с предисловиями, комментариями. Мы стараемся учиться на них по–своему. Вы знаете, господин Гауптман, что у нас есть свой взгляд на вещи, своя теория развития общества, а стало быть и искусства. Мы можем извлекать полезные уроки для нас из всех крупных произведений истории мира». «То, что вы говорите, великолепно, — говорит Гауптман, — для меня, конечно, многое неясно в происшедшем в России. Я чувствую, какая пронеслась там ураганная реакция на порабощение и тьму, висевшие прежде над вашей страной. Но ни один передовой человек не может не сочувствовать вашим стремлениям просветить десятки миллионов людей, спаять их волю, сделать громадные усилия к тому, чтобы организовать в одно целое их силу. Задача, разумеется, страшно трудная». Гауптман задумывается. «Задача трудная, господин Гауптман, и притом в настоящее время больше хозяйственная, чем даже культурная, хотя одно и другое сплетается неразрывно. А заметили ли вы, — как будто случайно, но на самом деле в плане нашей беседы, говорю я, — что один из демагогов национал–социалистского толка, некий доктор Геббельс, по поводу протеста, который вы подписали против растущего в Германии антисемитизма, обругал и вас и Гете? Да как „метко“. Он заявил, что крупные поэты часто бывают плохими политиками и что Гете был политический нуль».16

По лицу Гауптмана пробегает тень: «Мы в Германии переживаем трудные дни, — говорит он, — иначе, чем вы, но всё же. Поэт не обязан разбираться в тонкостях повседневной политики. Политика у нас во многом является своего рода ремеслом. Все это мне чуждо, может быть, так же, как и Гете. Может быть, в этом смысле поэты часто являются политическими нулями — и им незачем этого стыдиться. Но все–таки поэты, если только они действительно поэты, являются выразителями подлинного духа данного народа в данную эпоху. Если они проходят мимо крупных жизненных фактов и закрываются от них облаками грез, они делают ошибку, большую ошибку. Гете не был таким. Я никогда не хотел быть таким. Надеюсь, я никогда не буду таким». Он встает и протягивает мне руку.

«Наша беседа немного затянулась, и мы должны вернуться к обществу, — говорит он мне с особенно доброй и светлой улыбкой. — Я могу сказать вам одно, — и он пожимает мне руку, — я желаю вам и вашим товарищам всяческой, всяческой удачи в вашем деле». Так окончился мой разговор с ним.

Читатель видит, что это совсем другой тип, чем Уэллс. Читатель припоминает, что т. Радек гневно заклеймил молчание Гергарта Гауптмана в ответ на ту анкету об отношении европейских писателей к возможным интервенционным попыткам, которая вызвала со стороны Уэллса достойные и мужественные слова. Я думаю, что Гауптман, которому вероятно переведен язвительный отзыв Радека, почувствовал некоторую неловкость своего молчания. Мне показалось даже, что, может быть, он хотел передо мной как представителем партии, правительства несколько загладить нехорошее впечатление своего молчания. Потому я и считаю себя вправе опубликовать этот разговор.

Гауптман, конечно, не политический нуль, но он, конечно, не такой активный политик, как Уэллс, и пожалуй, если от уэллсовской активности до нашей расстояние огромное, то почти такое же расстояние отделяет Уэллса от Гауптмана, активность которого почти граничит с пассивностью.17

Впрочем, это только кажется так. Вот если вы измерите расстояние между Гауптманом и писателем–обывателем, который пописывает для того, чтобы обыватель — не писатель его почитывал, то вы увидите, что еще и тут имеются огромные расстояния.

<1931>

- Встреча Луначарского с Гауптманом состоялась, очевидно, осенью (в сентябре — октябре) 1930 г. ↩

Имеется в виду статья «Разговор с Гербертом Уэллсом». В печатном тексте («Прожектор», 1931, № 13–14) описание наружности Уэллса отсутствует. Более полный текст статьи (машинописный) хранится в ЦГАЛИ. Там, в частности, говорится:

«Уэллс производит впечатление человека еще молодого, во всяком случае находящегося в периоде зрелости своих сил. В наружности его нет ничего особенного. Если бы встретили его случайно и не знали бы, что это Уэллс, вряд ли можно остановиться и задуматься над этим человеком, — вы приняли бы его просто за интеллигентного и зажиточного англичанина. Весьма возможно, что при ближайшем знакомстве с Уэллсом огромная его талантливость быстро проявляется, но для этого нужно было бы говорить с ним по–английски, нам же пришлось разговаривать с ним по–французски, а французским языком Уэллс хотя и владеет, но, конечно, не так, как родным. Говорит он замедленно, подыскивая слова, и не всегда может дать тот художественный оборот, который он пустил бы в ход, располагая возможностью говорить по–английски. Поэтому и первая беседа начала знакомства очаровала меня разве только большой теплотой обхождения, и лишь когда уже вскрылось внутреннее содержание мыслей Уэллса и его планов, я мог действительно считать доказанным, что имею дело с одним из замечательнейших людей вашего времени»

(ф. 279, оп. 2, ед. хр. 62, лл. 1–2).

Статья «Разговор с Гергартом Гауптманом» также предназначалась для журнала «Прожектор».

↩- Луначарский собирался написать этюд «Г. Гауптман и В. Гете. Опыт историко–литературной параллели» (см. об этом VI, 235). ↩

- В 1930 г. Луначарский собирал материалы по истории западноевропейской литературной критики для курса лекций на факультете литературы и искусства Московского государственного университета (курс этот он читал весной 1931 г., первая лекция состоялась 28 марта) и для большой статьи «Критика», напечатанной в пятом томе «Литературной энциклопедии» (1931). ↩

- «Умный современник. Из лабиринта немецкой критики». Изд. Рудольфа Гольдшмита. <Гейдельберг>, 1930 («Der kluge Zeitgenosse. Aus dem Irrgarten der deutschen Kritik». Hrsg. von Rudolf K. Goldschmit. <Heidelberg>). ↩

- Пьеса «Ткачи» шла в берлинском театре «Volksbühne» в новой постановке с 20 сентября по 2 ноября 1930 г. ↩

- 3 марта 1892 г. берлинский полицейпрезидент запретил постановку драмы Гауптмана «Ткачи» в Немецком театре. Автор обратился с протестом в Высший административный суд, который в своем заседании 2 октября 1893 г. отменил это запрещение, и с 25 сентября 1894 г. пьеса шла на сцене Немецкого театра. Тогда Вильгельм II отказался от своей ложи в театре и не разрешил офицерам посещать этот спектакль. В 1896 г. кайзер не утвердил решения о присуждении Гауптману Шиллеровской премии. ↩

- Кинофильм «Ткачи» (режиссер Фридрих Цельник) появился в Германии в мае 1927 г. ↩

- Франц Грильпарцер (1791–1872) — австрийский писатель. ↩

- Имеется в виду пятитомный труд немецкого историка и литературоведа Георга Гервинуса «История поэтической национальной литературы немцев» («Geschichte der poetischen National–Literatur der Deutschen», 1835–1842; изд. 5 — под названием «История немецкой поэзии» — «Geschichte der deutschen Dichtung», 1871–1874). ↩

- Критические заметки Гауптмана о литературных произведениях разных авторов вошли в VI том его собрания сочинений (West–Berlin, Propyläen Verlag, 1963). ↩

- Вольный пересказ мысли Вольтера, содержащейся в статье «Критика» из его «Философского словаря» (Voltaire. Dictionnaire philosophique. Paris, Garnier–Flammarion, 1964, p. 157). ↩

- Отзывы Тургенева о произведениях Келлера обнаружить не удалось. ↩

- Из произведений швейцарского писателя–реалиста Готфрида Келлера (1819–1890), писавшего на немецком языке, на русский язык к тому времени были переведены: повесть «Ромео и Джульетта в деревне» (СПб., 1858), повесть «Знамя семи» («Русское богатство», 1881, № 2 и 3), сборник «Семь легенд» (М., 1911), повесть «Правитель Грейфензее» («Русская мысль», 1916, № 8 и 9). Роман «Зеленый Генрих» (1–я редакция — 1855, 2–я — 1880) был издан в русском переводе только в 1958 г. ↩

- Очевидно, имеется в виду книга: И. П. Павлов. Лекции о работе больших полушарий головного мозга. M.—Л., Госиздат, 1927. Она была издана тиражом 5000 экземпляров. В том же году было выпущено второе издание. ↩

- Протест против антисемитизма, опубликованный в виде листовки Лигой защиты прав человека и подписанный известными учеными, художниками и общественными деятелями (в том числе Гауптманом), был перепечатан в газете «Zentral–Verein–Zeitung. Blätter für Deutschtum und Judentum. Organ des Zentral–Vereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens» (Berlin, 1930, № 37, 12 September). С выпадами против деятелей, подписавших протест (и в частности против Гауптмана), выступила редактировавшаяся Геббельсом газета «Der Angriff» (Berlin, 1930, № 76, 21 September) в анонимной статье «Отсутствие инстинкта» («Instinktlosigkeit»). ↩

- Международное бюро революционной литературы обратилось в 1930 г. ко многим деятелям мировой литературы и искусства с вопросом: «Какова будет ваша позиция в случае объявления войны империалистическими державами СССР?» Полученные ответы были опубликованы в журнале «Вестник иностранной литературы» (1930, № 4, 5 и 6). Среди прочих был напечатан ответ, подписанный женой Г. Уэллса — Марджори Уэллс — и характеризующий позицию писателя: «Мистер Уэллс был всегда противником всяких выступлений против Советского Союза и всегда отстаивает искренние и дружественные отношения с ним» (№ 4, стр. 5). ↩