1

Товарищи, я считаю решительно невозможным ограничиться сегодня более или менее трафаретной юбилейной речью и вынужден буду занять, может быть, больше вашего внимания и времени, чем это полагалось бы по общему протоколу подобных торжеств. И вместе с тем я стою перед задачей, до крайности меня лично затрудняющей, ибо в то время, которое я могу при самой большой смелости уделить себе из сегодняшнего вечера, я, конечно, никоим образом не смогу не только исчерпать моей темы — об этом не может быть и речи, — но даже поручиться, что те главные линии, которые я хотел бы набросать, главные линии Валерия Брюсова как социальной фигуры, как общественного явления, мне удастся обрисовать и они не окажутся несколько случайными и несколько скомканными. И я льщу себя надеждой, что такой невыгодный для меня и отчасти для самого юбиляра результат произойдет не потому, что я недостаточно тщательно проработал свой материал или я в недостаточной степени знаком с деятельностью Валерия Брюсова, а по чрезвычайной сложности и многогранности этой фигуры, которую можно было бы охарактеризовать разве только в большой лекции двухчасового типа.

Всем известно, товарищи, что Валерий Яковлевич Брюсов был одним из основателей и одним из руководителей, может быть, в полном смысле слова вождем весьма значительной в истории русской литературы школы, школы символистской, и потому прежде всего в коротких словах надо разобраться, что же это было за явление. Часто говорят, что явление это — чисто отраженное, что, в сущности говоря, символизм вытекал с неизбежностью из общего развития французской культуры и французской литературы. А поскольку Россия обыкновенно с небольшим запозданием отражала, как в зеркале, парижские моды, постольку–де символизм явился и у нас. И я склонен думать, что, как на первый взгляд ни грубовато это построение, в нем есть очень много правды, не просто зерно истины, а очень много правды. И приходится поэтому обратить внимание на французский символизм.

Прежде всего не следует смешивать этого специфического символизма, явившегося в конце последних десятилетий XIX в., с общим художественным символизмом. По этому поводу возникает чрезвычайно много споров. Вообще символизм как художественный прием есть вещь общая, и избежать его можно было бы только или при крайне пустом формализме, который был бы смертью искусства в одну сторону, или при бесформенном содержании крохоборческого реализма, что было бы смертью искусства в другую сторону. Но, конечно, степени символизма могут быть весьма различными, и вряд ли было бы правильно употреблять это слово, когда мы, например, характеризуем строго литературно схваченные и обработанные типы.

Но во всяком случае, как только мы поднимаемся в область истинного искусства от простого констатирования фактов, как только мы можем говорить, что здесь имеет место работа художника, мы должны принять во внимание, что во всяком случае эти произведения искусства говорят не только конкретным языком, но являются узлом, от которого протягиваются более или менее широкие нити, охватывающие какие–то чрезвычайно большие объемы понятий, чувств, явлений, которые в этом смысле символически включаются в данное произведение искусства. Оно содержит в себе такие детерминирующие силы, которые толкают не только наш ум, но наше четкое воображение и нашу подсознательную интуицию по определенным линиям, по определенным нитям в разные стороны, только этот характер произведений искусства и делает его социально полезным. Может быть, для некоторых произведений искусства и не следует употреблять слово «символизм». Но когда мы поднимаемся к таким произведениям искусства, где этот узел является чрезвычайно богатым и где он, не теряя ничего в своей художественной конкретности, от себя дает во все стороны Вселенной нити необыкновенной длины, крепости и сложности, когда мы имеем произведение искусства, содержащее некоторый всеохватывающий или многообъемлющий синтез чисто художественный, заключающийся не в абстракции, не в абстрактной идее, а в конкретных явлениях, полных живой жизни, которое, однако, чудом художественного творчества есть вместе с тем широчайшее обобщение, — тогда мы имеем перед собой чистой воды символизм. И, конечно, с этой точки зрения все без исключения великие произведения искусства — по крайней мере, литературы — являются символическими.

И легко, спрятавшись за это общее понимание понятия «символизм», утопить здесь тот специфический символизм той декадентской школы, которая имела место в определенные десятилетия во Франции. Валерий Брюсов в предисловии, если не ошибаюсь, не подписанном им лично, но им написанном и шедшзм как предисловие «от издателя» в сборнике «Русские символисты», в одной фразе определил этот особый род символизма. Он говорит: поэты, нисколько не считавшие себя последователями символизма, невольно приближались к нему, когда они ставили себе задачу выразить едва уловимые и тончайшие настроения.1 Тут мы подходим очень близко к специфическому французскому символизму. Символизм может выражать не тончайшие настроения и едва уловимые, а судьбы всего человечества, всей Вселенной, вещи громовые, вещи гигантские, которые только и возможно ввести в душу через посредство угадки и изобразительного дара художника.

Но в данном случае имело место совсем не то. Это был, так сказать, не телескопический, а микроскопический символизм. Он открывал целый ряд новых областей для художества, область подсознательного и притом, так сказать, в его мышиной беготне, в его молекулярных процессах, в его неуловимых настроениях. До крайности утончилась к этому времени жизнь исстрадавшегося полупролетарского интеллигента, этого в общем и целом всегда отщепенца от общества, этого главного носителя художественной культуры, интеллигента, появление которого вместе с Жан–Жаком Руссо ознаменовалось и появлением утонченнейшей музыки и придало характер этой утонченнейшей музыки всему искусству. И это все время прогрессировало, поскольку усложнялась душа этого обнищавшего сочлена человеческого общества, отражавшего в большей или меньшей степени судьбы всех классов или невольно обреченного отражать чувства и мысли целой эпохи. К этому времени вообще душа этого интеллигента, этой особенной и наиболее утонченной разновидности мелкой буржуазии, утончилась до крайности.

<Это> был тот материал, которые можно было исследовать микроскопически, увеличивать и превращать в целые большие события, материал, который представлял только шорохи, только детали.

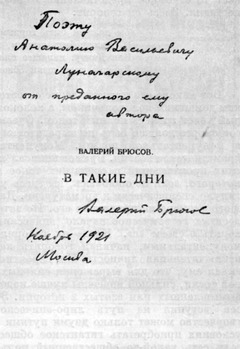

За столом (в центре рядом с Луначарским) — председатель ЦК Всерабиса Ю. М. Славинский; стоит (первый справа) — В. Я. Брюсов

Фотография. Москва, 23 апреля 1923 г. Центральный архив кино–фото–фонодокументов, г. Красногорск

Почему внимание обратилось на эту сторону, почему именно этот материал заслонил собою все, почему он оделся в самые цветные одежды, почему он запел самыми разнородными голосами, самыми причудли выми формами? Потому что к этому времени всякое другое содержание стало улетучиваться. Улетучилось оно у буржуазии, которая в то время переживала, увы, мнимую смерть. Буржуазная культура уперлась в совершеннейший идеологический тупик. Исторически буржуазия к fin de siècle* себя исчерпала, дальнейших попыток себя защитить с мало–мальским талантом, с мало–мальским упорством, с мало–мальской энергией она больше не делала. Наоборот, она прямо дала лозунг по всему фронту искусства: перестаньте меня защищать, я не нуждаюсь ни в какой идеологии <…>**. Художника звали развлекать, и такой заказ ему был дан, а из этого следует, что этот заказ должен был быть выполнен так же утонченно, чтобы в нем было много тонкости, много напевности, чтобы заказ радовал фигуру тогдашнего молодого буржуа, тогдашнего буржуазного выродка, эту изнеженную, женственную фигуру, неспособную больше жить, с испорченными нервами, с испорченным желудком, истомленного вконец. Это декадентская фигура. <Буржуазия> в четвертом поколении дала уже не человека, а бледного буржуазенка, который в смысле искусства в высшей степени задавал тон. Старый, матерый буржуа занимался делами, ему было некогда этим заниматься, а сыну досталось от отца богатое наследство, которое давало возможность обеспеченно жить, сын не гнал, куда себя девать, и поскольку нужно было развлекаться, он в развлечениях искал таких утонченнейших, женственных, необычайных, бледно–колеблющихся красок. Все мало–мальски здоровое ему казалось грубым и пресным.

* концу века (франц.).

** Здесь пропущено несколько плохо записанных строк.

Заказ конкретизировался так: дай мне искусство возможно более бессодержательное, по крайней мере, далекое от житейской борьбы и тех идей, которыми могут быть проникнуты классы, массы, и дай в нежнейших нюансах, чтобы было много извилин и теней. И на эти требования мастера постоянно затрачивали много внимания и большое количество сил.

И с этой точки зрения можно было подумать, что на этот заказ ему, буржуа–аристократу, искусство кафе и парижской богемы должно ответить каким–то утонченным декадентством. Раз падает привилегированный класс, раз этот класс выдвигает случайные идеи, на которые не может опереться, то и художник что же может сделать? Он может написать ту же самую линию, но придав ей уклон упадка, которым дышит его заказчик. Однако это было не совсем так, потому что хотя заказчик не знал, на что опереться, но он хотел наслаждаться, он проявлял чрезвычайную заинтересованность и необычайную субъективность. И тем не менее это был класс господствующий и вовсе не безусловно пессимист, где пессимистом мог быть только неудовлетворенный зеленолицый эпигон, выродок. Между тем, как мы видим во Франции, где группа символистов хотела стать сильной именно своим пессимизмом не только в смысле языка, но и в смысле своего миросозерцания, выдвигаются художники от Бодлера до Верлена. Это всё серьезные люди. Французские символисты не просто отбрасывают тени на экран, они не только занимаются игрой, чтобы развлекать публику, они вкладывают душу, но как вкладывают?! Именно в виде построения иной, собственной проблемы, в виде перспективы. Ими руководит иное, у них проблема иная и в конце концов проблема всех проблем: скучно, господа, жить, не стоит развлекаться, так как для этого данных нет, и чтобы избавиться от непроходимой скуки, нужно сознать свою полную обреченность, свою ненужность, сознать, что мы переживаем глубокий период упадка, что мы декаденты, и на это надо ответить так<ой> утонченнейшей музыкой, которая бы ласкала и позволяла до некоторой степени забыться, чтобы эта музыка действовала прямо на сердце такого индивидуума, чтобы интеллигент мог наслаждаться, чтобы все утонченности нашли себе место. Он интересовался и проблемами философии, и проблемами религии, и в особенности психологией личности, и так как почти каждое прикосновение к его телу и душе вызывало в нем боль, то каждая мелочь его обихода превращалась в какое–то грандиозное событие, и это надо было, чтобы сделать наслаждение доступным, чтобы извлечь чистые кристаллы, извлечь красивые чистые звуки и превратить в гармоническую музыку то, что на самом деле было музыкой сердца.

Таким образом, обреченный всем ходом французского искусства интеллигентский класс признал себя декадентом, но здесь, в этом декаденте много трагической серьезности, и этим он создал самую захватывающую, самую широко разветвленную, самую совершенную минорную музыку во всей истории культуры.

А в России? А в России создались условия, которые дали возможность перенесения сюда заморских цветов и опять–таки для скучающего буржуа и услуг интеллигенции. Но тут рядом загорается, если можно так сказать, и другое настроение <…>* К сожалению, буржуазия воскресла, что ознаменовалось в искусстве появлением футуризма и мажорных тонов, причем в шовинистических странах интеллигенция была подавлена трагикомизмом ничем не прикрытого империализма, который без прикрас оскаливал зубы и грозил смертью, а в России, наоборот, буржуазия праздновала триумф, так как к этому времени господа Колупаевы и Разуваевы превратились в сумбатовского «джентльмена», который учился в Европах и смотрел на все по–европейски.2 Денег у него было много, и он хотел взять интеллигента к себе на содержание, он хотел, чтобы этот интеллигент его развлекал и чтобы преподносил ему не замоскворецкие развлечения, которые ему теперь не нравились, а чтобы у него был свой фарфор и вообще самые изящные вещи. Тут русскому буржуа хотелось показать, что он не лыком шит и не стеклом утирается, а что он учился в Европе, привлекает молодых людей прямо из Европы и сам может понимать и повесить у себя картину известного декадента. На самом деле у него были вот такие щеки, но он старался придать себе томный вид, иначе не будет Европы, и он не будет человеком своего времени.

* Здесь в стенограмме неудачно записанная фраза.

Избыточность доходов, которые получал буржуа, давала ему возможность затратить ее на содержание интеллигенции, благодаря чему сильно улучшился быт интеллигенции, и не только инженерии, и не только адвокатов, но и пишущих стихи, музыку, картины и т. д. Накопление во всем привело к тому, что буржуа заявил: ты меня развлекай по–европейски, ставь все так, как в Европе, на Западе минор, и ты меня развлекай в минор, — хотя тут же, закатившись к цыганам, он развлекался в мажор. Но это было, так сказать, на другом поле и в другой плоскости культурной жизни.

А русский интеллигент в то время умирал большею частью своей души, русский интеллигент, типичный русский интеллигент, выходец из низов. И это мы имеем перед собой все время, когда перечисляем лучших людей тогдашнего искусства, типичных разночинцев. Он умирал, потому что умерла его идеология. Ее больше не было. Он сыграл гордую роль в истории русской культуры. Он думал, что ведет за собой народ. Он хотел служить ему. Он был страшно независим от правительства и в такой же мере — от ненавистного для него зарождавшегося капитала. Он перепрыгивал через все дальнейшие стадии к царству социализма. Русский интеллигент 60–70–х годов с его предшественниками 40–х годов представлял собою исключительную по силе, по самоуверенности, по самостоятельности такую формацию и был бит. Карта его была бита. Народные массы его не поддержали. Наполовину его раздавил капитал, а наполовину — правительство. 90–е годы застали его в прострации, в болоте восьмидесятничества. Он умирал. Он был настроен тоскливо. У Гаршина и у Чехова вы находите самые пессимистические нотки с символическим наклоном, не из подражания Европе, а потому что они сами оплакивали себя, потому что они сами в конце концов начинали хоронить себя, свои глубокие разочарования как народников. И что им было делать? У них было много сил, не исчерпала еще себя к тому времени творчески интеллигенция, и перед нею развернулись определенные соблазны. Она могла найти новую платящую публику при условии неидеологического искусства, потому что эта публика платит не за борьбу против капитализма, и широкие социалистические народнические идеи могла бы пропустить, не заметив их, но никак не благословить человека, который на них опирался бы. Я не хотел бы сказать, что все это выветрилось. Но в общем и целом это все–таки так. Надо было стать на путь чистого искусства и потому, что этого требовал заказчик, и потому, что в душе не было больше новых идей, а старые изжили себя. Форма высвобождалась из–под своего содержания. Она хотела жить дальше. А то содержание, которое было душою русской литературы до тех пор, умерло. Кроме того, западное влияние, вообще сильное, способствовало этому минорному настроению интеллигенции. Интеллигенция наша того времени — 90–х — 900–х годов была настолько сильна, имела в себе так много физических сил, нервной сочности, деловитости, что должна была расцвести самым роскошным цветом. Но она не знала, что ей выразить. И потому она устремилась было по линии французского символизма, потому что в ней самой развертывалось много утонченных личных чувств. Именно под влиянием этой тоски, этого распада, этого бездорожья она находила в себе этот соответственный материал, и кроме того, это было можно, это требовалось временем, ото сказывалось быстрым отзывом России на новые формы, как бы творимые на Западе. Это были социальные причины появления символизма. И я считаю, что почти все русские символисты ему изменили, почти ни один русский символист, по существу говоря, не был похож на французских символистов, и русский символизм не вкладывается в рамки французского символизма, потому что русскому символизму было присуще много варварства, много непосредственной, протестующей против всего этого микроискусства такой сочности. И это заставило Бальмонта в редких случаях впадать в похожий на основные гаммы французского символизма минор, а чаще устремляться в самое утонченное анархо–индивидуалистическое и гиперэготическое* утверждение себя.

* От слова эготизм — преувеличенное мнение о себе, преувеличенное чувство значения своей личности.

Но речь сегодня не о Бальмонте, речь о Валерии Брюсове.

Валерий Брюсов тоже оказался в этом отношении в своеобразном положении, у Брюсова было очень много силы, такой настоящей, он вышел из народных масс, в нем есть что–то от варваров, недаром он говорит о своем родстве со скифами.3 Он человек большого, широкого ума, который ежедневно впитывает <знания>; как некий неофит в искусстве, как Анахарсис,4 как некий афинский герой, он все изучает. И поскольку сначала для этого служат <искажено слово> произведения, это порождает в нем необыкновенную жажду ко всем сторонам культуры в смысле се восприятия, а в смысле желаний — желание создать монументальное, желание колоссальную страсть заморозить в какую–то мраморно–бронзовую группу и поставить ее на площади. Это, по существу говоря, внутренний тонус жизни самого Брюсова как личности, и если ему все–таки приходилось что–то от ветра, который в то время веял, принять на свои паруса, то это потому, что это было ново, и в 900–х годах Брюсов мог думать, что он именно тут, именно новизной символической фигуры играет роль атлета.

Брюсов начал свою карьеру широковещательно, как Маяковский, и назвал свою первую книгу «Шедевры»,5 не в том смысле, что его стихи были шедеврами, а в том, что для стихов нужно брать, как самые красивые перышки, лучшие слова и по лире надо ударить диссонансом, не сумеречными оттенками и приглушенной музыкой, и Брюсов раньше отбирал эти красивые перышки и яркие цвета, которые находил, и ими начинал упражняться, как атлет мира, на том основании, что это было ново, «революционно». Приходилось создавать как бы символическое подполье, развивать для этого натиск на буржуазную культуру. Как впоследствии футуристы завоевывали для поэзии свободу, так в 900–х годах Брюсов вычеканил течение, в котором он берет самое главное, самое важное, это абсолютную свободу искусства, свободу выражения своей личности вне какой бы то было школы. Каким путем идет художник — не важно, а важно, как он выражает свою душу. Но что такое душа? — Это вещь неясная. И Лермонтов сказал: «На кой мне чёрт душа твоя!»;6 если у поэта душа обыкновенная и неинтересная, то незачем ее и выражать.

Но у Брюсова есть четыре строки, они входят в большое стихотворение, которое звучит необычайно искренне и подкупающе и показывает то огромное представление о поэте, которое Брюсов перед собою поставил. Здесь он говорит:

Ты должен быть гордым, как знамя,

И должен быть острым, как меч,

Как Данту, палящее пламя

Должно твои щеки обжечь.7

Вот каково его представление о поэте <…>*. Он хочет быть не маленьким домашним колокольчиком, а колоколом на большой колокольне, который хочет греметь полным тоном. Очевидно, что при таких данных Брюсов скорее должен быть не выразителем разного рода шорохов, а прийти к монументальной поэзии. Монументальная поэзия — это эпическая, драматическая поэзия. Брюсов написал несколько интересных драматических произведений и среди них такое выдающееся, как «Земля», часть которого, если не ошибаюсь, вы здесь увидите.8 Но тем не менее его не тянуло специфически к драматургии. Даже эпос как таковой, эпос большого размера не привлекал его. Но зато в свою лирику он внес в девять десятых ее эпическое начало, эпический мотив. Ему редко хотелось говорить о своем «я». Когда он говорил о своем «я», он представлял его монументальным, начинал говорить как романтическая личность, как исключительная личность. Но, вероятно, его поэтический вкус подсказывал ему, что для выражения сильных чувств, сильных страстей, сильной тоски, сильной надежды лучше надевать маску объективных образов, вымышленных или взятых в истории. Это был мотив, по которому Брюсов вступил на путь лиро–эпического творчества. Лиро–эпическое творчество может только двумя путями осуществляться, может при двух условиях приобретать гигантское общественное значение: в том случае, если есть какой–то общественный подъем или какой–то неисчерпаемый общественный идейно–эмоциональный родник, из которого можно почерпнуть материал для создания основной оси эпического произведения. И если большое эпическое произведение без этого абсолютно немыслимо, то и настоящая лиро–эпика немыслима без оси, вокруг которой самые тела вращаются по своим законам. Но в обществе этого не было. Брюсов искал эту ось, всю жизнь искал, обращал взоры к будущему, говоря, что что–то изменится и найдется такая опора, чувствовал себя человеком в недостроенном здании, в культуре неоконченной, так как потеряны ее основные чертежи; ощущал беспокойство по поводу незримости, неощутимости этой главной оси, о которой Чехов в то самое время писал в письме к Суворину: «Нет бога у нынешнего писателя, он пописывает, а читатель почитывает. У него нет такой большой идеи, которой бы он служил».9 И Брюсов ее не нашел.

* Конец фразы в стенограмме записан неисправно.

Но есть другой путь, на котором лиро–эпическое творчество может приобрести очень большое значение. Это путь известного эклектизма, необычайной многогранности. И если в этом отношении можно было бы назвать поэта, на которого Валерий Яковлевич в своем облике поэтического творчества больше всего похож, я бы искал его не в Рембо и других символистах, а в парнасцах и указал бы Леконта де Лиля, который при такой же отдаленности и мнимой холодности внешних форм владеет огромной остротой и жаждой жизни в образах, которые берет из всех веков. Более родственной Брюсову фигуры, чем Леконт де Лиль, я не знаю. И решение вопросов в обоих случаях у обоих писателей одинаково. Нет такого стержня, есть только хаос непримиримых противоречий и страстное желание жить. Тогда надо воплотиться в сотни ликов, брать эти лики всюду, где находишь, и в них изживать себя по всем направлениям. Вы знаете, как любит Брюсов повторять, что он служит всем богам, что все лозунги, все речи находят отклик в его душе.10 Раз человек не мог сделаться более или менее моногамным поэтом, у которого была бы своя основная идея, через которую можно было бы его сразу охарактеризовать, ему нужен целый гарем ликов, который мог бы утолить его жажду выразить себя и оплодотворить мир.

Уже до нашей революции нынешние характерные извилины в поэзии Брюсова показали, что определенное влияние на его поэзию оказал Эмиль Верхарн. Верхарн только в самые первые годы своей жизни был символистом французского типа, а дальше то фламандское варварство, которое в нем было сильно, ворвалось в его юношеские произведения, а с другой стороны, рост рабочего класса вовремя пришел на подмогу, пробудил Верхарна, поставил его на ноги и дал возможность стать поэтом нового города и новой жизни со всеми ее свойствами и новыми формациями культуры гигантского значения для построения будущего. И то, что Брюсов испытал на себе огромное влияние именно этого поэта, должно в особенности сказать нам, как, в сущности говоря, непрерывно, хотя и странными узорами, шло дальнейшее развитие поэта.

Стало быть, так в общем и целом понимаю я основную сущность и основные пути брюсовского творчества. Остановимся на этом и, не переходя сейчас к самым основным произведениям Брюсова, спросим себя, какую объективную ценность это все имеет? Конечно, эта объективная ценность бросается нам в глаза: как раз все то, что повторяли Брюсову французские символисты, не ценно и упадочно, вообще это может быть изящно, но это не достигает величия или социальной мощи. И против этого протестовал в Брюсове умный, мужественный, неуемно требовательный русский человек, и поскольку протестовал, постольку создавал разрозненное, многоликое, но почти исключительно монументальное на почве монументальных типов и страстей.

Другая черта, свойственная Брюсову, тоже сопряженная с мужественностью, а не с дряблым сердцем, заключается в том, что всяким таким отдельным ликом, ликом прочувствованным или ликом страсти, Брюсов старается совершенно овладеть. Он из тех поэтов, которые вылущивают из души великолепный алмаз, потом этот алмаз вынашивают, пропускают через весьма усердную, весьма тщательную и весьма трудолюбивую гранильную мастерскую и после окончательной шлифовки выпускают совершенно законченный необычайной красоты бриллиант. Вот это желание всегда овладеть <материалом> до конца и до конца в совершенную форму привести каждый материал, оно <и> раньше было в нем. Еще очень молодой Брюсов говорил: задача искусства — это дать времени законченную форму и передать таким образом в руки вечности.11

Это стремление сделать непременно шедевр было еще мальчишеским, поэтому и первый, не очень сильный сборник Брюсова назван «Шедевры», тут сказывалось желание все разрозненные требования мира привести в одно, которое должно звучать роскошным консонансом, несмотря на диссонанс отдельных частей. Я не говорю, что поэту всегда удавалось, прикасаясь к жизни, давать шедевр, но очень часто вещь чудовищная превращалась в совершенно новую форму, и мы видим в совершенно новых формах тот образ, ту фигуру или то чувство, которое попало под творческую руку поэта. Вот почему, когда в сокровищнице русской литературы примутся спокойно разбираться, что создал Брюсов, то положат один слиток к другому, одну оконченную ценность к другой, и все они будут звенящие, все металлические, все похожие и вместе с тем не соединимые, а как бы одна цепь их, лежащих друг около друга.

Это только гипотеза, которую я изложил в отношении внутренней борьбы между сущностью Брюсова и требованиями, которые ему время поставило, но, в сущности, ресурсов для чего ему время не дало. Она и объясняет эту особенность его поэзии. Конечно, теперь, когда громовым голосом действительность заговорила, когда мы имеем счастье, порою очень тяжелое счастье, быть современниками гигантских событий, внутренний смысл которых совершенно ясен и даже можно сказать — уяснен, само собой разумеется, такая ось у Брюсова нашлась в большей или меньшей степени. Но не может же он всею своей поэзией вращаться вокруг этой оси, у него много и других интересов. Так же он, может быть, не может в полный унисон привести свое уже зрелое и в прежних испытаниях и в прежнем опыте созревшее поэтическое сердце с новым миром, но он радуется этой могучей России, он ее приветствует, он отдает ей громадную дань. И это приводит в последнюю эпоху творчество Брюсова к чрезвычайно положительным и могучим результатам.

Так рисуется физиономия поэта. И, само собой разумеется, вы здесь в исполнительской части будете видеть много образчиков этого, и поэт, говоря через уста артистов, гораздо больше о себе скажет, чем пытающаяся синтезировать и суммировать мысли о нем вступительная речь.

Но я вынужден буду просить еще минуту внимания, потому что я считаю невозможным кончить эту характеристику, не прочитавши в моем подборе и с моими очень краткими комментариями несколько стихотворений Брюсова, из которых некоторые, может быть, в исполнительской части найдут себе место и будут выполнены гораздо лучше, чем могу сделать я, но когда мы вспомним некоторые поэтические ядра в творчестве Брюсова в продолжение цветущего периода его, тогда моя гипотеза или линия, которую я построил перед вами, окажется сколько–нибудь обоснованной.

Во–первых, я хотел бы прочесть стихотворение, которое, конечно, очень широко известно — почти все лучшие стихотворения Валерия Брюсова очень широко известны, — но которое с необыкновенной силой подтверждает эту теорию страшно глубокого корня, уходящего в толщу некоторого свежего варварства. Это стихотворение «Скифы». Один выдающийся критик–марксист сказал об этом стихотворении, что оно неуклюже и монотонно. Монотонным мог назвать его человек, который не вслушался в его внутреннюю музыку, который чисто внешние выражения звуков, изменения стиха, так сказать, молекулярные <?> изменения считает за действительное выражение монотонности, а неуклюжесть его есть величайшее его достоинство.

Если б некогда гостем я прибыл,

К вам, мои отдаленные предки, —

Вы собратом гордиться могли бы,

Полюбили бы взор мой меткий.

Мне легко далась бы наука

Поджидать матерого тура.

Вот — я чувствую гибкость лука,

На плечах моих барсова шкура.

Словно с детства я к битвам приучен!

Все в раздолье степей мне родное!

И мой голос верно созвучен

С оглушительным бранным воем.

Из пловцов окажусь я лучшим,

Обгоню всех юношей в беге;

Ваша дева со взором жгучим

Заласкает меня ночью в телеге.

Истукан на середине деревни

Поглядит на меня исподлобья.

Я уважу лик его древний,

Одарить его пышно — готов я.

А когда рассядутся старцы,

Молодежь запляшет под клики, —

На куске сбереженного кварца

Начерчу я новые лики.

Я буду, как все — и особый.

Волхвы меня примут, как сына.

Я сложу им песню для пробы,

Но от них уйду я в дружину.

Гей, вы! слушайте, вольные волки!

Повинуйтесь жданному кличу!

У коней развеваются челки,

Мы опять летим на добычу.

Я не могу не прочесть другое стихотворение, которое, может быть, еще мучительнее передает замечательные созвучия в душе Брюсова. Это конец 3–й части его «Царя Севера»:12

Пышны северные зимы, хороши морозом жгучим!

Дни проходят, словно дымы, дни подобны снежным тучам.

Поспешай на быстрых лыжах, взор вперяя в след олений,

Жди моржей космато–рыжих, бей раскидистых тюленей,

Встреть уверенной острогой хмурых, медленных медведей, —

Смейся, смейся над тревогой, в песнях думай о победе!

Пышны северные зимы, образ будущей Валгаллы!

Дни проходят, словно дымы, время вечность оковала.

Это, действительно, что–то вроде органа ледяных гор, на которых играет свою музыку плененный ветер. А с другой стороны, отчасти подтверждается мысль критика Эллиса, что Брюсов близок Лермонтову.13 И в стихотворении «К портрету Лермонтова» он показал другую сторону тоже глубокого родника непосредственно глубже, чем наносные искусственные наслоения:

Казался ты и сумрачным, и властным,

Безумной вспышкой непреклонных сил;

Но ты мечтал об ангельски–прекрасном,

Ты демонски–мятежное любил!

Ты никогда не мог быть безучастным,

От гимнов ты к проклятиям спешил,

И в жизни верил всем мечтам напрасным:

Ответа ждал от женщин и могил!

Но не было ответа. И угрюмо

Ты затаил, о чем томилась дума,

И вышел к нам с усмешкой на устах.

И мы тебя, поэт, не разгадали,

Не поняли младенческой печали

В твоих как будто кованых стихах!

Нечем помочь человеку, который не слышит в этом самой глубокой лирики. Теперь я пропущу такое стихотворение, как «В неоконченном здании», потому что оно хорошо известно, и вынужден остановиться на гораздо менее известном стихотворении 1899 года «Братьям соблазненным».

Светлым облаком плененные,

Долго мы смотрели вслед.

Полно, братья соблазненные!

Это только беглый свет.

Разве есть предел мечтателям?

Разве цель нам суждена?

Назовем того предателем,

Кто нам скажет — здесь она!

Разве редко в прошлом ставили

Мертвый идол красоты?

Но одни лишь мы прославили —

Бога жажды и мечты!

Подымайте, братья, посохи,

Дальше, дальше, как и шли!

Паруса развейте в воздухе,

Дерзко правьте корабли!

Жизнь не в счастьи, жизнь в искании,

Цель не здесь — вдали всегда.

Славьте, славьте неустаннее

Подвиг мысли и труда!

Конечно, говорится здесь не о социальных достижениях революции, здесь говорится о культурных достижениях, но характерно это полное напряжение энергии, способной развернуться определенной лентой наступательного движения.

Теперь я перехожу к тем трем стихотворениям, которыми характеризует себя Брюсов–революционер в прошлом. Они хорошо известны, но так прекрасны, что прослушать лишний раз не мешает, и могут быть прекрасным ответом всем публицистам и критикам, которые, говоря о Валерии Брюсове, не могут ничего припомнить, кроме его пресловутых «бледных ног».14

Кинжал

Иль никогда на голос мщенья

Из золотых ножон не вырвешь свой клинок…

М. Лермонтов

Из ножен вырван он и блещет вам в глаза,

Как и в былые дни, отточенный и острый.

Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза,

И песня с бурей вечно сестры.

Когда не видел я ни дерзости, ни сил,

Когда все под ярмом клонили молча выи,

Я уходил в страну молчанья и могил,

В века загадочно былые.

Как ненавидел я всей этой жизни строй,

Позорно–мелочный, неправый, некрасивый,

Но я на зов к борьбе лишь хохотал порой,

Не веря в робкие призывы.

Но чуть заслышал я заветный зов трубы,

Едва раскинулись огнистые знамена,

Я — отзыв вам кричу, я — песенник борьбы,

Я вторю грому с небосклона.

Кинжал поэзии! Кровавый молний свет,

Как прежде, пробежал по этой верной стали,

И снова я с людьми, — затем, что я поэт,

Затем, что молнии сверкали.

Это было написано в 1903 году, это могло бы быть написано Валерием Яковлевичем сейчас.

Да! цепи могут быть прекрасны, Но если лаврами обвиты. А вы трусливы, вы безгласны,

В уступках ищете защиты.

Когда б с отчаяньем суровым

В борьбе пошли вы до предела,

Я мог венчать вас лавром новым,

Я мог воспеть вас в песне смелой.

Когда бы, став лицом к измене,

Вы, как мужчины, гордо пали,

Быть может, — в буре вдохновенней

Я сплел бы вам венец печали!

Но вы безвольны, вы бесполы,

Вы скрылись за своим затвором.

Так слушайте напев веселый, —

Поэт венчает вас позором!15

В современной поэзии Брюсова есть стихотворение «К интеллигентам»,16 которое, в сущности говоря, повторяет стихотворение, написанное в 1905 г.

И еще одно, неожиданный конец которого созвучен с другим стихотворением «К гуннам»17 (его я читать не буду), но которое характерно и показывает, какой огромный порыв к какой–то огненной стихии жил в сердце этого, с внешней стороны символического и прикованного к соответственной странице французской культуры поэта:

Мне стыдно ваших поздравлений,

Мне страшно ваших гордых слов!

Довольно было унижений

Пред ликом будущих веков!

Довольство ваше — радость стада,

Нашедшего клочок травы.

Быть сытым — больше вам не надо,

Есть жвачка — и блаженны вы!

Прекрасен, в мощи грозной власти,

Восточный царь Ассаргадон,

И океан народной страсти,

В щепы дробящий утлый трон!

Но ненавистны полумеры,

Не море, а глухой канал,

Не молния, а полдень серый,

Не агора, а общий зал!

На этих всех, довольных малым,

Вы, дети пламенного дня,

Восстаньте смерчем, смертным шквалом,

Крушите жизнь — и с ней меня!18

«И с ней меня», потому что в своей глубочайшей поэтической искренности Брюсов не знает: с детьми пламенного дня он или он наполовину в сумерках? Если он на большую половину в сумерках, если у него нет силы подняться до уровня детей пламенного дня, то — крушите его. Но это не значит, что Брюсов не ценит старой культуры. Он ее ценит, и это сказывается в его произведениях больше, чем у кого–нибудь другого.

Я закончу характеристику Брюсова двумя стихотворениями нынешними. Они представляют собою не только завершение той линии, которую я показал, но окончательное завершение, совершенно ясно вытекающее из всего этого внутреннего бунта, выразившегося в виде пестрого ковра, расшитого всевозможными узорами, которыми он хотел утолить жажду жизни. Все эти тонкости показывают, какие большие требования предъявляет к себе Валерий Яковлевич.19

Я прочту еще одно стихотворение «Парки в Москве»

Ты постиг ли, ты почувствовал ли,

Что, как звезды на заре,

Парки древние присутствовали

В день крестильный, в Октябре?

Нити длинные, свивавшиеся

От Ивана Калиты,

В тьме столетий затерявшиеся,

Были в узел завиты.

И когда в Москве трагические

Залпы радовали слух,

Были жутки в ней — классические

Силуэты трех старух.

То народными пирожницами,

То крестьянками в лаптях,

Пробегали всюду — с ножницами

В дряхлых, скорченных руках.

Их толкали, грубо стискивали,

Им пришлось и брань испить,

Но они в толпе выискивали

Всей народной жизни нить.

И на площади — мне сказывали, —

Там, где Кремль стоял, как цель,

Нить разрезав, цепко связывали

К пряже — свежую кудель;

Чтоб страна, борьбой измученная,

Встать могла, бодра, легка,

И тянулась нить, рассученная

Вновь на долгие века!

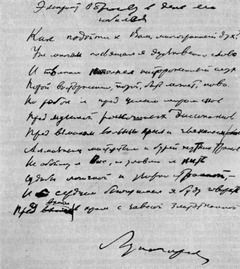

Это тоже из последнего сборника «В такие дни».

Что касается самого Брюсова, то он пришел к нам в самый скорый срок после революции, а с 1919 г. сделался нашим дорогим товарищем по партии (аплодисменты). Он не ограничился просто симпатией. Мы весьма мало чем могли поблагодарить его за его напряженный, добросовестный и талантливый труд. Мы можем сказать, что в течение многих лет он является одной из опорных фигур нашего Комиссариата народного просвещения и на целом ряде постов частью совершил, а частью пытался совершить — нам далеко не все удается совершать в настоящие горькие дни — важные культурные цели. Одну из них ему удалось завершить более или менее полно, по крайней мере в жизнеспособности ее нельзя сомневаться. Это тот своеобразный институт, в котором преподается высокое мастерство слова, не в абстракции, не схоластически, а с целым рядом уклонов к самой жизни, к самым непосредственным требованиям ее в настоящий день. Этот институт привлекает к себе десятки и сотни крестьянских и пролетарских талантов, которые учатся там у своего старшего брата, у исключительного мастера Брюсова мастерству слова. И, товарищи, с этой точки зрения, здесь Брюсов, завещая грядущим поколениям то, что им было создано, связует себя с этим грядущим и целым маленьким мирком учеников, сил чисто творческих и растущих. Что касается Народного комиссариата по просвещению, то он не нашел лучшей возможности почтить этого примкнувшего к нам страстотерпца, мученика и протестанта глухих годов, предшествовавших революции, как наименовать этот институт Институтом имени Брюсова (аплодисменты).

2

Наркомпрос связан, конечно, с деятельностью Валерия Яковлевича Брюсова, поскольку он работает в области культуры государства. В этом отношении в порученном мне комиссариате Валерий Яковлевич является одной из колоссально крупных фигур. В моем вступительном слове я старался, насколько мог, очертить его место в русской культуре, а здесь я хочу говорить как его сослуживец по Наркомпросу.

Мы все в Наркомпросе проникнуты глубочайшим уважением и самой глубочайшей симпатией к Валерию Яковлевичу Брюсову, мы поручали ему неоднократно весьма ответственные для судеб России посты, для судеб русской культуры, по крайней мере. Так, он ведал в свое время Литературным отделом, и все помнят, как много инициативы он при этом проявлял, сколько хороших начинаний зародилось тогда в его мыслях и было предложено нам. К сожалению, обстоятельства не позволили нам многого осуществить и, в сущности, и сейчас не позволяют, так как у государства не было достаточно мощных средств, нужных для Отдела государственного попечения о нуждах литературы. Нам пришлось отказаться от многих специфических задач, но тем не менее, продолжая эту линию своих мыслей и своего служения, Валерий Яковлевич создай тот институт, который теперь носит его имя и о котором упомянуто в грамоте Правительства,

В скором времени после этого мы призв али его к другому совершенно органически необходимому посту в Наркомпросе. Валерий Яковлевич сначала был в качестве заместителя, а потом заведующего Отделом художественного образования. С реорганизацией Главпрофобра,20 вероятно, роль Валерия Яковлевича несколько изменится, но всегда в Наркомпросе найдется для него плодотворная и ответственная работа.

Рядом с этим — об этом, конечно, скажут специально люди, стоящие во главе — Валерий Яковлевич работал в учреждениях Госиздата, который является одним из могучих аннексов* Наркомпроса. Валерий Яковлевич постоянно там работал, и мы гордимся тем, что в нашем комиссариате имеется такой видный работник. От лица коллегии Наркомпроса, всех сотрудников комиссариата, всего того культурного мира, который группируется вокруг него, всех, служащих науке и искусству, всех учащихся и всех учащих я приношу свои поздравления и мою благодарность Валерию Яковлевичу Брюсову (аплодисменты).

* От франц. annexe — прибавление, приложение, принадлежность.

- «Русские символисты», вып. 1. М., 1894, стр. 3. ↩

- Имеется в виду главный персонаж комедии А. И. Сумбатова–Южина «Джентльмен» (1897). ↩

- В стихотворении «Скифы»,(1899). ↩

- Анахарсис — скиф, посетивший во время правления Солона Афины и другие города Греции и поразивший греков своим необыкновенным умом. Он явился главным героем произведения французского ученого и писателя Жан–Жака Бартелеми «Путешествие юного Анахарсиса по Греции», (1788). ↩

- Сборник стихотворений «Chefs d'œuvre». M., 1895. ↩

- Последняя строка стихотворения 1829 г. «К * (Из Шиллера)». ↩

- Первая строфа стихотворения «Поэту» (1907). Цитируется не Совсем точно. ↩

- В концертном отделении вечера артистами Театра Вс. Мейерхольда был исполнен акт из трагедии Брюсова «Земля». ↩

- См. примеч. 8 к статье «Очерк русской литературы революционного времени». ↩

См. строки в Стихотворении «Я» (1899) из сборника «Tertia vigilia»:

↩Я все мечты люблю, мне дороги все речи,

И всем богам я посвящаю стих.

- В. Брюсов писал в своей брошюре «О искусстве» (М., 1899): «Задача искусства: сохранить для времени, воплотить это мгновенное, это мимо идущее» (стр. 12). ↩

- Имеется в виду лирическая поэма «Царю Северного полюса» (1899) из книги «Tertia vigilia». ↩

- См.: Эллис. Русские символисты. М., изд–во «Мусагет», 1910, стр. 129. ↩

- Речь идет об однострочном стихотворении Брюсова, напечатанном в 3–м выпуске сборника «Русские символисты» (1895): «О закрой свои бледные ноги!» ↩

- Стихотворение «Цепи» (1905). ↩

- Стихотворение «Товарищам интеллигентам. Инвектива» (1919). ↩

- Стихотворение называется «Грядущие гунны» (1905). ↩

- Стихотворение «Довольным» (1905). ↩

- Здесь в стенограмме, вероятно, пропущены слова: «читает стихотворение». Можно предполагать, что этим первым из двух прочитанных «нынешних» стихотворений Брюсова было упоминавшееся выше стихотворение «Товарищам интеллигентам», которое Луначарский считал «глубоко значительным» (I, 453). ↩

- Главпрофобр — Главное управление профессионального образования, организованное в составе Наркомпроса в 1921 г. ↩