Очень часто приходится слышать сетования на упадок литературы после революции, но эти жалобы следует воспринимать с большой осторожностью. Если говорить о количественной стороне дела, то совершенно очевидно, что чисто материальные причины вызвали значительное падение литературной продукции в Советской России в период 1917–1922 гг.

Однако теперь, в период новой экономической политики, издательская и типографская деятельность стремительно растет. В Петрограде имеется почти сотня частных издательств, в Москве — их более трехсот. Выходит в свет очень много книг, издаются альманахи и журналы различных направлений. Запретов для художественной литературы нет. Цензура, существование которой необходимо, пока еще не окончена борьба с контрреволюцией, крайне снисходительна по отношению к беллетристике. Несмотря на все это, из ящиков письменных столов и портфелей признанных писателей не появилось ни одного шедевра.

Никто из этих писателей не подарил нам общей картины грозных и красочных революционных лет. Допустим, что речь здесь идет о работе, которая им не по душе. Однако они вообще не создали ни одного крупного произведения.

Этот факт легко объясним. Русская литература пережила качественный кризис намного раньше кризиса количественного. Все старые и признанные писатели уже за десять лет до революции топтались на месте, либо вообще начинали утрачивать творческую продуктивность.

Конечно, в дореволюционной русской литературе были выдающиеся таланты. Рассмотрим же, что представлял собой каждый из них как в канун революции, так и во время ее.

Наибольшей славой в русской предреволюционной литературе пользовался В. Г. Короленко. Однако он умолк еще задолго до революции и целиком погрузился в свои интересные воспоминания, названные им «История моего современника», которые он продолжал писать и издавать и после революции. Как публицист Короленко является типичным демократом и идеалистом; он не примкнул к революции и в своих суждениях о революции не поднялся над уровнем прекраснодушного мелкого буржуа — Максим Горький не создал ни одного значительного произведения ни в годы непосредственно перед революцией, ни позднее.1

Валерий Брюсов, если говорить о форме и плодовитости его труда, работает и теперь в том же равномерном темпе, как и до революции. Что же касается творческих достижений в собственном смысле этого слова, то он, по моему мнению, за последнее время не создал ничего, что можно было бы сравнить с его лучшими произведениями более ранних лет.

Но, с точки зрения содержания, в его творчестве после Октября усилилась революционная струя, которая была заметна у него и раньше. Брюсов, как и большинство подлинных корифеев европейской литературы, пришел к коммунизму.

Контрреволюционер Мережковский, по–видимому, совершенно опустошенный духовно, способен только жаловаться на революцию. Он живет в эмиграции и беспрепятственно фабрикует там пустопорожние диатрибы, которые иной раз опускаются до уровня бульварной литературы. Его супруга самым активным образом поддерживает его в этой деятельности.2

Сложнее обстоит дело с Александром Блоком — поэтом высокоодаренным. В предреволюционные годы у него тоже можно было наблюдать некоторое творческое утомление. Война ошеломила Блока, однако вызванный войной всеобщий упадок культуры не подавил его. Революцию он ожидал давно. Как и многие другие, он приветствовал Февральскую революцию, принявшую интеллигентский характер. Но в противоположность этим другим он не испугался Октябрьской революции.

Он увидел ее глубину и благородство и написал о ней строки, которых не забудет свободное человечество.

Но тот же Блок упрекал марксистов в излишнем рационализме, в отсутствии мистического и исторического понимания действительности, и не был в состоянии достигнуть такой зрелости взглядов, чтобы постичь новую жизнь. Хотя он сумел порвать с нездоровой мистикой своей туманной юности, этот процесс был еще далеко не закончен, когда революция потребовала от Блока решения грандиозных проблем. Блок воспринимал революцию чисто интуитивно, однако его не испугали ни ее ужасы, ни ее грязь. Он понял, что перед ним поток, который несет с собой много мути, но гул этого потока — по его собственным словам — «все равно всегда о великом».3 Тем не менее Блок остался неустойчивым и нервозным наблюдателем великих событий со стороны. Он не захотел подойти поближе к главным кузницам этой революции, полуофициально примкнул к левым эсерам 4 и содействовал созданию неясного, изобилующего пышными фразами так называемого «скифского» направления.* После крушения левых эсеров он потерял ориентацию и уже не знал, куда ведет тяжкий путь революции: к добру или злу.

* Левые эсеры называли себя почему–то по имени дикого племени — скифов. — Примеч. автора.

Даже материальные ущемления, включая и опоздание визы на выезд за границу (о которой хлопотал автор этих строк), находятся во внутренней связи с безотрадным положением Блока. Если бы Блок обратился непосредственно к Советскому правительству, к руководящим деятелям революции, то о нем бы знали и позаботились бы даже в эти страшные годы. Но Блок намеренно оставался в тени, а его коллеги–писатели, очевидно, принимали его за революционера и абсолютно ничего для него не делали.5 Тех же, в большей или меньшей степени, «скифских» взглядов, отливающих разными оттенками под влиянием мистики или, по крайней мере, романтики и колеблющихся между признанием и полупризнанием революции, придерживались и такие сильные дарования, как Андрей Белый, Алексей Ремизов и Вячеслав Иванов.

Белый обещает читателям создать художественный синтез, гигантский шедевр. В Октябрьской революции он видит начало революционной эпохи, которую он понимает мистически и которая, по его мнению, представит собой крутой подъем к высотам еще невиданной мистики, к расцвету чистой духовности. Эта в корне гнилая точка зрения является своеобразным ответом, благороднейшей реакцией души буржуазного интеллигента на новые грандиозные события.

Сложная, во многом патологическая натура Белого чрезвычайно интересна в своих оттенках, а его послереволюционные творения своеобразными зигзагами как бы сопутствуют основной линии революции.

Ремизов скрывает все душевные переживания за мрачными узорами своей манеры письма. Можно установить только три факта. Ремизов не враг революции; он работает примерно так же, как и раньше; он не создал ни в последние годы перед революцией, ни позднее ничего значительного.

То же самое можно сказать о Вячеславе Иванове и его произведениях.

Из писателей, ставших эмигрантами, я упомяну двоих: контрреволюционного до одержимости Бунина, который в эмигрантский период не создал ничего в художественном отношении ценного,6 и Алексея Толстого, который собирался подвести в большом романе хоть какие–нибудь итоги, но потерпел крупную неудачу.7 В последнее время Алексей Толстой примкнул к «Смене вех»*, чему можно только порадоваться.

* «Смена вех» — группа интеллигентов, которые, часто по «национал–большевистским» мотивам, «принимают» теперь русскую революцию и развертывают среди эмигрантов деятельную пропаганду за возвращение в Россию. — Примеч. автора.

Таким образом, творчески выиграли только те писатели, которые примкнули к революции.

То же сближение с революцией несомненно способствовало расцвету литературной деятельности так называемых футуристов.

Если Маяковский начал приобретать известность еще до революции, то только после революции он получил всеобщее признание. Маяковский — личность очень талантливая, чрезвычайной душевной мягкости, граничащей иногда с излишней чувствительностью, исполненная глубокого и несколько истерического лиризма; он стремится к грандиозному, пророческому, но при этом он очень ироничен и подчас впадает в клоунаду. Эти особенности дарования Маяковского ярко выразились уже в его ранних произведениях и теперь, когда он вступил на революционный путь, должны были получить еще большее развитие. Но у Маяковского имеются также недостатки, которые созданы, пожалуй, больше особенностями времени, средой, чем его личным характером.

Суть декадентства — это, как известно, потеря жизненного содержания, живой идеи. Чехов назвал эту идею в одном из своих писем «богом» всякого писателя, «богом», в котором нуждается каждый художник и которого, по мнению Чехова, на исходе XIX столетия потеряли все художники.8 Такая утрата идейного фундамента буржуазной и мелкобуржуазной интеллигенцией сказалась прежде всего в кокетливом утверждении, что мы, мол, эпигоны, люди заката, и выразилась в изящном и меланхолическом воспевании смерти.

Но когда одряхлевший буржуазный мир, потерявший всякое внутреннее содержание, физически омолаживался и готовился к неслыханному кровопролитию, безыдейное декадентство в искусстве в связи с ростом империализма приобрело чисто формалистический характер и начало бушевать в бессмыслицах кубизма, футуризма, супрематизма.

Чисто внешним стимулом декадентства обоих периодов, особенно второго, была конкуренция на литературном рынке. Так как содержание на рынке не котировалось, а осталась только форма, то, само собой разумеется, формальная изысканность, подхлестываемая конкуренцией и рекламой и дошедшая до бессмыслицы, превратилась в товар, который пользуется самым большим спросом.

Не нужно думать, что декадентствующие футуристы являлись просто ловкими шарлатанами. Нет, среди них было много искренних людей, которых несло водоворотом бездушной буржуазной жизни и которые искрение верили, что они создают положительные ценности и двигают вперед события.

Результатом первой, коренной причины декадентства является формализм, манерность и внутренняя пустота, которые часто расценивались как достоинство.

Результат второй причины — беззастенчивая самореклама.

Обе эти болезни заразили также и даровитого Маяковского. Они сказываются как в его предреволюционном творчестве, так и в последних его произведениях.

Строго говоря, Маяковский никогда или почти никогда не был внутренне пуст, но он прилагал все усилия к тому, чтобы доказать себе и другим, что он полностью равнодушен к содержанию своих произведений, что его интересует «только» формальное мастерство. Вот почему его произведениям недостает простодушия, вот почему он становится фокусником, стремясь найти совершенно новую форму, стремясь к неожиданной оригинальности. Однако истинная оригинальность, как говорит Гете, едва ли осознает себя, во всяком случае она не осознает себя в процессе творчества.9 Искусственная оригинальность — это самый банальный и самый пагубный путь к достижению оригинальности. Такая погоня за оригинальностью обнаруживается часто даже в лучших произведениях Маяковского раннего периода, ее следы можно найти и в его послереволюционных произведениях.

Чрезвычайно своеобразно, я мог бы даже сказать — забавно, отражается в сознании Маяковского его положение революционного, а следовательно прежде всего богатого содержанием поэта.

Когда после первого чтения «150 000 000» Маяковского спросили, искренни ли революционный пафос и революционная ирония, которыми полна эта поэма, его друзья–теоретики пытались доказать, что искренности не место в искусстве.10 Тогда тот же вопрос был поставлен перед Маяковским иначе: значит ли это, что он как безыдейный мастер просто хотел доказать, что он в состоянии удачно выполнять также и революционный заказ?

Я готов спорить с кем угодно, что Маяковский был глубоко взволнован, когда писал «150 000 000», но в присутствии своих друзей–теоретиков (к слову сказать, коммунистов) он постеснялся своей искренности и не ответил на поставленные перед ним вопросы. На эти вопросы Маяковский ответил после чтения пролога к его новой поэме «IV Интернационал», когда автор этих строк бросил ему упрек, что этот пролог чистая публицистика: «Что я могу поделать? Ведь я принадлежу не к пушкинской школе, а к некрасовской».11

На это можно было бы сказать: тем лучше! Некрасов умел сочетать публицистику с высокой поэзией. Но теоретики, эти злые духи Маяковского, заметили, куда клонился спор, и постарались заменить неонекрасовскую установку чем–то совершенно бессмысленным. Маяковский неожиданно принялся фабриковать более или менее остроумные стихи в фельетонном стиле «Стрекозы» или «Будильника»*. Он написал целое стихотворение о том, что мостовая на перекрестке Мясницкой улицы 12 плоха, и тому подобные стихи. Он пытался, кроме того, с горячностью доказывать, что для поэзии равны все сюжеты и что если дело идет о пользе, то лучше всего прямо выбирать газетно–репортерские темы и придавать им по возможности блестящую форму.

* Дореволюционные юмористические журналы. — Примеч. автора.

Вырваться из–под власти этого формализма Маяковский не сможет до тех пор, пока им владеет другой бес декадентства: мелкий бес себялюбия.

Мы можем надеяться, что этот подлинный художник поймет простые и глубокие слова одного из величайших художников мира — Франца Листа:

«Не преувеличивая непомерно значения художника, не объявляя в пышных фразах, как это обычно делается, о его миссии и апостольском призвании, мы все же верим, что у художника есть своя определенная роль, что художник будущего откажется от той суетной славы, блестящим представителем которой был Паганини. Пусть виртуозность будет для художника лишь средством, но не самоцелью, пусть он всегда думает о том, что гениальность обязывает».13

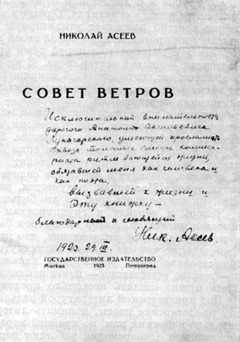

Почти все, что мы сказали, относится также к другим, несомненно одаренным футуристам: к веселому трубадуру Каменскому, к Асееву и Третьякову.

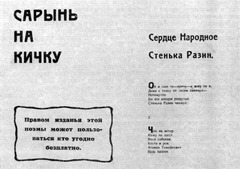

Было бы смешно утверждать, что революция неблагоприятно повлияла на творческие возможности этих людей. Они создали в эти годы много безусловно очень ценного, заслуживающего того, чтобы стать известным в Европе. Сюда относятся полная чрезмерных преувеличений, но веселая и производящая сильное впечатление поэма Маяковского «150 000 000», многие из его стихотворений и искрящаяся юмором «Мистерия–буфф». В. Каменский также написал несколько стихотворений, драму «Стенька Разин» и интересную «Паровозную обедню».14 Третьяков наряду со стихотворными фельетонами, публиковавшимися на страницах одной русской газеты в Китае и просто поразительными по своей силе, меткости и виртуозности (они заслуживают перепечатки),15 создал подлинный шедевр, маленькое стихотворение «Рыд матерный».16 Асеев готовит к печати сборник своих революционных стихотворений; этот сборник несомненно явится самым значительным во всей русской литературе произведением чисто революционной музы.17 Особенно мне хочется отметить потрясающее стихотворение «Тебя расстреляли».18

О так называемых имажинистах, этих дошедших до полного абсурда выродках футуризма, говорить не стоит.19 На свет их кабацкого фонаря слеталась и талантливая молодежь, но можно надеяться, что кое–кто из них еще выберется из этого болота.

Несколько слов все же нужно сказать особо о Есенине. Есенин вместе с другим заслуживающим внимания поэтом — Клюевым начинал свой путь как убежденный крестьянский поэт, и тогда он был интересен, свеж и талантлив. Потом он стал имажинистом.

Нельзя отрицать, что несмотря на имажинизм, т. е. несмотря на моментализм, несмотря на погоню за эффектами, у Есенина сквозь пеструю оболочку его «манерности» просвечивает подлинный поэт. К сожалению, раннюю славу, этот яд для молодого писателя, следует приписать не едва просвечивающему дарованию, а именно внешней коросте паясничества. Однако несомненно, что рано или поздно Есенин найдет в себе силы отбросить якобы современную маску и отречься от своей славы, — тогда от него можно будет ждать больших свершений. В его крайне неудавшемся «Пугачеве» среди всяческих острых словечек и вывертов, частью забавных и милых, частью вымученных и скучных, иногда пробивается недвусмысленная романтическая искренность, часто напоминающая, к сожалению, визг побитого щенка.20 Как бы то ни было, именно эта чувствительность может спасти Есенина. Если эта эмоциональность победит хулиганские тенденции и погоню за дешевыми эффектами, как раз она может развиться в подлинную, вполне современную романтику.

Если обратиться к беллетристам, выдвинутым самой революцией, то мы должны будем остановиться прежде всего на Борисе Пильняке, у которого есть свое лицо и который является, вероятно, самым одаренным из них.

Пильняк хочет изобразить в своих повестях и романах годы революции и нашу сегодняшнюю действительность. Его особенностью является крайняя склонность к курьезам, к предметам из паноптикума, к культурной и литературной нумизматике.

Он или блуждает взором повсюду, глядя через бинокль любопытства, делая при этом более или менее случайные обобщения, или — гораздо чаще — разглядывает в лупу смешные или трагикомические раритеты, что оказывается намного интереснее.

Еще куда бы ни шло, если бы Пильняк старался найти какие–то особенно типичные редкостные явления. Но нет, курьезное для него представляет самодовлеющую ценность. И Пильняк довольно искусно создает из курьеза типичную, как он воображает, художественную ценность или делает его исходным пунктом для своих полухудожественных размышлений.

Пильняк очень много резонерствует. Вообще главные элементы писательской манеры Пильняка: красочно изображенные курьезы и несколько расплывчатый, не всегда удачный комментарий.

Естественно, что модная, лучше сказать — порочная направленность моментализма, мелкая мозаичная структура художественного произведения, которая свидетельствует о соответствующем ей импрессионистском складе души, — все это является больше работой нервов, чем ума, и вполне согласуется с ненасытным нумизматизмом Пильняка. Естественно также, что когда Пильняк в своих комментариях или обобщениях (через бинокль) достигает широты, то эта широта тоже импрессионистична, а обобщения остаются случайными и часто курьезными. Пильняк любит говорить о небе, будто оно зеленое. Возможно, хотя я сам никогда этого не наблюдал, что в известные редкие минуты какой–то кусочек неба может казаться зеленым; но для Пильняка типично то, что на немногих страницах его романа «Голый год»21 можно пять–шесть раз найти это комичное «зеленое» небо. В своих обобщениях Пильняк тоже старается быть оригинальным до курьезности. Он берет, например, название «Китай–город»* (часть города Москвы) и якобы невыразительные, как медные пуговицы, глаза китайцев, а затем с помощью парафраз и повторений разукрашивает весь роман и настойчиво ведет читателя к обобщающему выводу, будто бы результат, а может быть даже причина русской революции — распространение азиатского начала до Москвы и далее на запад… Но разве в сущности это не то же зеленое небо?

* «Китай–город» часто переводится как китайский город. Однако эта этимология неверна. Когда так назвали старинную часть города, то имели в виду не Китай, а взяли случайно созвучное название, имевшее совершенно другой смысл, который позднее был утрачен. — Примеч. автора.

Я задержусь еще на внешней манере Пильняка. Ему хочется быть очень ритмичным. Он доводит прозу по ее звучанию почти до белого стиха или, если хотите, до прозы Белого. Художественные приемы Пильняка иные, чем у Белого, но цель та же самая: дать изображению пусть гротескную, но по сути внутренне четкую структуру. Против такой ритмизации прозы и ее сближения с музыкой возразить нечего, хотя это охватывает чуть ли не всю область художественной прозы, что вряд ли желательно. Даже при конструировании отдельной страницы, главы Пильняк старается достичь подобия не только строфичности, но прямо–таки музыкального творчества. У него можно найти повторяющиеся мотивы, попытку строфического построения текста, в расположении крупных частей повествования он также стремится, видимо, к кристаллически правильной архитектонике (триптих в «Голом годе»). Но чем больше Пильняк отходит от музыкальности в деталях к музыкальности всей архитектоники, тем менее удачными становятся его опыты.

И еще одна особенность: моментализм у Пильняка вступает в известной степени в противоречие с его стремлением к архитектонике, к формальным «правилам» музыки. Примирение достигается тем, что вводится нечто вроде лейтмотивов, вернее сказать, назойливо повторяющиеся фразы и периоды. Несколько такого рода постоянных мотивов Пильняк отмечает с самого начала. В ходе развития повествования он сплошь и рядом пополняет их запас и затем, как это обычно бывает в народном эпосе, обыгрывает на протяжении всего произведения неизменные, создающие определенное настроение, напоминающие, пророчествующие, намекающие фразы (вроде лейтмотивов у Вагнера), вплетая при этом основную нить рассказа в эту орнаментальную цепь.

Если к этому добавить, что Пильняку присуща острая наблюдательность, что он умеет выхватить из толпы особо примечательную оригинальную фигуру и изобразить ее то гомерически комичной, то болезненно истеричной, что он хороший мастер русского юмора, т. е. юмора скорбного, что он обладает огромным запасом звучных и новых слов, что он фанатически предан своему искусству, — то мы окажемся перед совершенно необычным явлением; несмотря на краткость своей литературной деятельности, Пильняк не только стал всем известен (по пяти строчкам можно узнать Пильняка безошибочно), но для многих и привлекателен. Это уже недостаток нашего времени: жажда оригинальности столь велика, что как только возникает оригинальное явление, возле него сейчас начинают толпиться подражатели, которые хотят быть так же оригинальны и тем самым теряют свою самобытность.

Нельзя, например, не отметить очень большого влияния Пильняка на группу молодых писателей, которые называют себя «Серапионовы братья». Несомненно, что такие писатели, как Всеволод Иванов, Михаил Зощенко, А. Я. Аросев,22 Никитин и другие, обладают более или менее значительным талантом. Многие из этой группы стоят к революции ближе, чем Пильняк. Тем правильнее и плодотворнее их желание стать художниками своей эпохи. Однако некоторые из них настолько подражают Пильняку, что невольно возникает вопрос: неужели они не понимают, что уже вследствие этого они оказываются писателями третьего ранга.

И те из «Серапионовых братьев», которые не подражают Пильняку, слишком заботятся о вычурности формы, и у них форма в большей или меньшей степени навязчиво бросается в глаза; но она не усиливает, а, наоборот, скрывает содержание, которое составляет основу каждого произведения искусства.

Однако уже большим шагом вперед является то, что «Серапионовы братья» выдвинули лозунги: «сюжетность» и «занимательность».

Шагом вперед, — спросит читатель, — а не шагом ли назад? Конечно, это шаг назад. Ведь главное заключается в том, что новая литература, читательские круги которой все увеличиваются за счет новых, здоровых, серьезных людей, отвергает новшества худосочной литературы пресыщенной верхушки интеллигенции больших городов и ищет свою основу в крепких и здоровых пластах эпохи. Для России это означает возвращение — в формальном отношении — к нашим классикам: к Пушкину и Лермонтову в поэзии, к Достоевскому и Толстому в романе, к Тургеневу и Короленко в рассказе и повести. Само собой разумеется, что в эти формы должно быть вложено совершенно новое содержание, потому что духовный мир и внешнее окружение читателя и писателя изменились; это новое содержание создаст, едва заметно для самого автора, новую форму; в каком направлении пойдет это развитие — ответить трудно и, во всяком случае, не в этой статье.

В заключение остановлюсь еще на двух писателях, которые столь же мало, как и ранее названные, принадлежат к группе пролетарских писателей. Илья Эренбург живет сейчас за границей, но он выехал туда только приобретя серьезное знание русской советской жизни.23 До того, в Киеве, он был чуть ли не контрреволюционером, но полученный опыт привел к тому, что он начал превращаться в очень интересного свидетеля своей эпохи. Его последние книги, появившиеся за границей, «Приключения Хулио Хуренито» и «Неправдоподобные истории»24 по своему настроению и занимательности, оригинальности и своеобразию формы стоят выше всей русской эмигрантской литературы и занимают важное место в русской литературе наших дней. Эренбург должен был бы написать драму. В прошлом Эренбург пережил довольно много метаморфоз, чаще всего довольно грустных: от не слишком хорошего к все более плохому. Но теперь заметен обратный поворот в его метаморфозах. Если дальнейшее развитие Эренбурга, писателя еще молодого, будет продолжаться последовательно по восходящей линии в принятом им в настоящее время направлении, то мы можем ожидать от него значительных результатов.

Сложнее обстоит дело с поэтом Борисом Пастернаком. По своей сущности Пастернак — первый подлинный, блестящий и последовательный, хотя, может быть, и не всегда сознающий это, поэт–импрессионист. Ему не чужды симпатии к революции, и он принадлежит к группе Маяковского, группе в политическом отношении очень здоровой. Это находит беглое отражение в его стихах. Однако в отличие от Маяковского, который сейчас яростно защищает утилитарную поэзию, но внутренне, как бы он этому ни противился, по самой своей натуре остается поэтом, который призывает и возвещает, а порой даже пророчествует, в отличие от него Пастернак — чистый мастер слова. Я не хочу этим сказать, что он чистый формалист; нет, его разорванной, искрящейся, мозаичной форме соответствуют такие же искры, такая же мозаика изящных и тонких, но мимолетных внутренних переживаний. Пастернак — единственный русский поэт нашего времени, у которого прискорбный моментализм является не модой, навязанной нервозностью нашего времени, а чем–то идущим из души и органически сплавленным с его лиризмом. Когда я говорю о нервозном веке, то я имею в виду последние годы буржуазной ярмарки. Народные массы нервозности противопоставят монументальную сплоченность и, конечно, создадут в искусстве сплоченную монументальность. С этой точки зрения Пастернак, разумеется, не является поэтом ни сегодняшнего, ни завтрашнего дня, но это большое и сильное дарование.

Теперь я перейду к группировкам так называемых пролетарских поэтов и писателей. Автор этих строк был одним из первых марксистов, которые выдвинули утверждение, что пролетарская культура не только возможна, но что она должна возникнуть с неизбежностью, что она уже существовала перед революцией, главным образом в Западной Европе и — вполне естественно — почти исключительно в области литературы.25 Здесь нужно сделать несколько предварительных замечаний.

Под пролетарской литературой нельзя, как это склонны делать в России пролетарские поэты, понимать литературу, которая создана исключительно рабочими или, по крайней мере, бывшими рабочими, т. е. людьми, которые одновременно работают пером и рубанком или от рубанка перешли к перу. Подобное представление о художественной пролетарской литературе является своеобразной разновидностью русской махаевщины*, и поэтому утверждение, что «интеллигент» может думать за пролетариат, но не может чувствовать за него, не решает проблемы. Само собой очевидно, что поэту, происходящему из высших классов или из мелкой буржуазии, его происхождение не может помешать стать в искусстве пророком пролетариата, совершенно так же, как принадлежность к интеллигенции не помешала Марксу, Энгельсу и Ленину гениально сформулировать идеи пролетариата. При этом необходимо только одно предварительное условие: полное единство с пролетариатом и совершенно точное знание его внутренней и внешней жизни. Поскольку эти условия не так уж легко выполнимы и поскольку, с другой стороны, из недр пролетариата легче появиться художнику, чем теоретику (ибо для последнего необходимо чрезвычайно широкое образование), то гораздо естественнее ожидать в области литературы появления крупных пролетарских художников именно из рабочей среды.

* Махаевщина — анархистская сектантская группа, созданная в Сибири Махайским и делавшая попытки выбросить из рабочего движения всех социалистически, партийно мыслящих и действующих интеллигентов. Это изничтожение интеллигентов получило некоторое распространение среди рабочих по всей России. Забавно, что сам Махайский был типичным интеллигентом и что его теории отмечены даже своего рода схоластической интеллигентщиной. — Примеч. автора.

Было бы ошибкой причислять таких больших и могучих прогрессивных художников, как Уитмен, Верхарн или Горький, к пролетарским поэтам. Они являются несомненно только предтечами пролетарской литературы, только интеллигентами, которые ощутили мощное и плодотворное влияние нового класса.26

Однако если более или менее социалистическую литературу, созданную интеллигентами, нельзя причислять к пролетарской литературе только на том основании, что пролетариат легко ее воспринимает и может и должен ее любить, то, с другой стороны, ясно, что не каждое литературное произведение, появляющееся из–под пера пролетария, есть элемент пролетарской культуры. Если это произведение в своей основе подражательное, если оно противоречит коренным положениям пролетарского мировоззрения, то оно автоматически исключается из пролетарской культуры.

Было бы, однако, величайшей ошибкой пытаться втиснуть пролетарскую литературу в какие–то рамки ортодоксальности. В искусстве вообще немыслима никакая ортодоксальность. Задача истинной критики состоит в том, чтобы изучать литературу, которая возникает на почве классового движения, и может быть не только под углом зрения эстетики, но также и идеологии, одно хвалить, другое порицать, но ни в коем случае не отрицать пролетарского характера произведения потому только, что критику что–то не нравится в его направлении. Пальма, как и береза, — растение, но и крапива тоже растение. Пролетарская флора и фауна должны быть разнообразны; вы можете выбирать то, что вам внушает симпатию, но не должны отвергать пролетарскую принадлежность там, где есть что–то вам несимпатичное.

В качестве аргумента против пролетарской литературы обычно выдвигали соображение о трудности становления высокой культуры у угнетенного класса. Эти возражения для России уже устарели, по существу отпали они и для Германии, где было бы бессмысленным пытаться отрицать существование пролетарской литературы.

Равным образом для России уже решен вопрос о том, может ли существовать пролетарская литература в переходный период революционной борьбы, в первые годы диктатуры пролетариата, так как пролетарская литература, и особенно поэзия, у нас безусловно существует.

Но нельзя в то же время недооценивать те препятствия, с которыми сталкивается пролетарская литература и культура на первых же шагах. Самое незначительное препятствие — бедность пролетарских писателей, так же как их союзов, издательств и т. д.

Сейчас государство делает сравнительно немного даже для центрального объединения пролетарских работников культуры, для Пролеткульта. Столь же медленно набираются сил так называемые культотделы профсоюзов, так как средства их незначительны, а помощь со стороны государства недостаточна.

Однако ведь многие гениальные произведения мировой культуры были написаны голодными писателями. Если бы Пролеткульт или культотделы были богаты, то развитие литературы приняло бы принудительный, искусственный характер и пролетарскому культурному движению пришлось бы тащить за собой многих неполноценных попутчиков.

С этой точки зрения, может быть, лучше, что пролетарские культурные организации даже в период диктатуры пролетариата переживали тяжелый и героический процесс самостоятельного прокладывания своих путей. Разумеется, я констатирую это как объективный наблюдатель. Как государственный деятель я всегда настаивал и неизменно буду настаивать на увеличении субсидий для пролетарских культурных организаций и на предоставлении так называемых академических пайков для пролетарских художников.

Как я уже сказал, материальная бедность является относительно небольшим препятствием для развития пролетарского искусства. Гораздо тяжелее бедность духовной культуры.

Мы не собираемся ни льстить пролетариату, ни недооценивать его духовные силы. Богатство пролетариата — в свежести его чувств, в самобытности его жизненного опыта. Он живет бок о бок с такой могущественной стихией, как индустрия, у пылающего огня героической социальной революции. Еще большее духовное богатство пролетариата — глубокий жизненный коллективизм его основного, чисто пролетарского ядра. Это служит порукой полного и безграничного развития пролетарского мироощущения как переходной ступени к общечеловеческому искусству торжествующего коммунизма.

Но это недостаточно осознано. Этот первоначальный процесс художественного самосознания класса необходимо еще пережить.

Как будет проходить этот процесс? Так, как это всегда бывает. Сначала появляется довольно много второразрядных зачинателей, которые подготавливают материал и почву для выступления группы самобытных гениев: пролетарских Пушкиных и Гоголей.

В данный момент мы находимся на стадии пролетарских Державиных, облекающих свое собственное содержание в формы, заимствованные у духовно чуждых им писателей. Нет надобности скорбеть об этом: иначе и не может быть. Пролетарские Пушкины и Гоголи появятся, и даже те из нашего поколения, которые уже прошли половину своего жизненного пути, еще собственными глазами прочтут произведения пролетарских гениев.

Но подобно тому как литература верхних слоев русского народа отнюдь не была бедной и до Пушкина, так и мы ни в коей мере не собираемся игнорировать то, что уже достигнуто пролетарскими писателями.

Недостатки сегодняшней пролетарской русской литературы находятся в тесной связи с бедностью духовной культуры пролетарских писателей, которая, в свою очередь, связана с их недостаточным образованием и с начавшимся только теперь процессом вдумчивого раскрытия собственной природы.

К этим недостаткам прежде всего относится известный схематизм содержания.

Я не хочу сказать, что эта литература сплошь схематична. Наоборот, есть много прекрасных исключений. Кроме того, вполне естественно, что в первые годы преобладали, если можно так выразиться в хорошем смысле, воинственно–барабанные революционные темы. Но даже среди писателей, которые группируются в Пролеткульте или вокруг него, все больше обозначаются группы, из которых одна боится отклонения пролетарских писателей на путь «бесклассовой» поэзии и требует, чтобы они сосредоточивались на «пролетарских» темах: труд, борьба, сатира на имущих и т. д.; другая же группа в лице своих крайних представителей, напротив, как будто склоняется к тому, чтобы раствориться в потоке «всеобщей» литературы. Что касается первого, так называемого чисто пролетарского течения, то его необходимо осудить самым суровым образом. Пролетарский поэт должен быть прежде всего полностью свободным. Критикуйте плоды его творчества сколько хотите. Но подрезывать его ветви и делать искусственные прививки — преступление. В высшей степени характерно, что это исходит от интеллигентских сектантов из того же самого Пролеткульта.

Покойный Федор Калинин,27 несомненно самый значительный и ясный теоретик пролетарской культуры чисто рабочего направления, не раз подчеркивал, что пролетарский поэт должен охватывать весь мир и выражать все чувства в их новой, пролетарской окраске.

Но если второе течение, как указывают, иногда приводит к потере собственного пролетарского лица, к «интеллигентщине», то в этом повинны слишком слабые пролетарские дрожжи соответствующей личности и ее недостаточная связь с массой, особенно необходимая тем из пролетариев, жизнь которых, в сущности, протекает в обстановке интеллигентского писательского труда. Однако пролетариату ни на минуту не следует бояться общечеловеческих тем, поскольку все великие темы являются общечеловеческими и ни одна из них по сей день не разрабатывалась иначе как с точки зрения того или иного класса, либо той или иной межклассовой группы; пролетарий должен в то же время самым старательным образом учиться у своих предшественников и современников, хотя вольное или невольное подражание представляет для него все же немалую опасность. При этом подражание классическим формам несравненно менее опасно, чем подражание футуристическим методам. Поскольку я убежден, что уже в самое ближайшее время пролетарская литература будет составлять добрую половину всей русской литературы, то, естественно, я считаю также правильными для нее рецепты, продиктованные соображениями социологического порядка.

Несмотря на эти два существенных препятствия — неясность собственного мировоззрения в плане содержания и подражательность в плане формы, — сказывается тем не менее подлинное классовое чутье и индивидуальная одаренность наших пролетарских писателей. Пролетарская литература развивалась довольно неравномерно: существует несколько групп пролетарских поэтов, немногочисленные прозаики и отдельные драматурги.

Среди поэтов первое место по свежести таланта и оригинальности занимает Казин. Правда, несмотря на то, что он написал очень мало и почти все его произведения, за исключением последних, могут уместиться в одной книжке,28 — он довольно неровен: слабых стихотворений у него больше, чем этого хотелось бы. Но зато у него есть и такие, которые можно назвать шедеврами и которые, естественно, включаются теперь во все сборники лучших пролетарских произведений. К таким стихотворениям относятся «Медовый Спас», «Лебедь», «Каменщик», «Рабочий май», «Рубанок».

Произведения Казина чрезвычайно интересны по содержанию: при замечательной грациозности и свободе сюжетов и образов, в которые он это содержание облекает, его стихи отличаются последовательно выраженным рабочим характером. Они самобытно оригинальны также и по своей форме: пишет он чаще всего метрическим, но отнюдь не строго выдержанным стихом, он ломает и изменяет его в соответствии с внутренним ритмом своего чувства, создавая таким образом что–то среднее между строгим метрическим и к тому же рифмованным стихом и свободным стихом во французском смысле этого термина. Я должен заметить, что подобные произвольные отступления от общепринятых правил стихосложения я особенно часто наблюдал у новых немецких поэтов, в том числе у пролетарских.

Безусловно крупным поэтом обещает стать Александровский. Его форма пока еще сильно зависит от просодии Маяковского и его группы. Но Александровский обладает несравненно большей задушевностью и выразительностью. Именно в политических произведениях у Маяковского господствует известная холодность; патетика, а порой и сентиментальность, столь частые в его лирике, чередуются здесь с иронией и карикатурой. У Александровского же все произведения проникнуты политическим пафосом, который иногда доходит до сентиментальности, а временами кажется даже слегка истерическим. Впрочем очень большую искренность чувства в своих лучших произведениях обнаруживают также Асеев и Третьяков. Строго говоря, читатель, не знакомый с группировками, может причислить Александровского к футуристам. Однако чуткое ухо уловит едва ощутимое различие: стихотворная манера Александровского при большой формальной и ритмической изысканности не является интеллигентской; этим я вовсе не хочу сказать, будто ему недостает мастерства, что, если я не ошибаюсь, склонны утверждать футуристы.

По форме близок к футуристам также даровитый Герасимов. Несмотря на то, что он пишет уже давно и приобрел большой технический опыт, он чем дальше, тем больше становится холодным и даже манерным версификатором. Нужно все же отметить, что он располагает значительным богатством тем, но страстная погоня за возможностью показать свое техническое мастерство, желание не отстать от новейшей, к сожалению, слишком чванливой и исключительной виртуозности приводит к тому, что серьезное содержание его произведений оказывается скрытым за искусственными узорами формы, что зачастую вызывает справедливое раздражение. Правда, он не впадает в фиглярство имажинистов, но тем не менее нельзя отрицать то дурное влияние, которое оказал на него имажинизм. Разумеется, вполне возможно, что этот сильный художественный и музыкальный талант еще стряхнет с себя всю мишуру моментализма и манерного кокетничанья и внесет по–настоящему ценный вклад в пролетарскую поэзию.

Филипченко, книгу которого «Эра славы» чуть ли не с восторгом приветствовали два таких выдающихся поэта, как, Брюсов и Балтрушайтис, несомненно очень одарен.29 Он сознательно идет вслед за Верхарном и наполняет его ритмы чисто пролетарским содержанием. Очень велико также влияние на Филипченко Уитмена, притом в переводе Чуковского.30 Хуже то, что Филипченко гораздо чаще впадает в риторику, чем обращается к живым образам. В этом отношении он несравненно слабее и монотоннее обоих своих великих предшественников, чьим учеником он является, — только учеником провозвестников, но отнюдь не первым настоящим пролетарским поэтом.

Кроме того имеется еще ряд талантливых и многообещающих пролетарских поэтов: Кириллов, Садофьев, Санников, Обрадович.

Немного в стороне стоит совсем молодая поэтесса Баркова, которая нашла свою своеобразную форму и написала несколько многообещающих стихотворений.31 Рядом с отнюдь не пролетарской молодой поэтессой Бутягиной 32 Баркова представляет самую заметную фигуру среди поэтической молодежи.

Очень оригинальное явление также Гастев, пожалуй, самый выдающийся по своей одаренности пролетарский писатель.

Гастев — автор в своем роде замечательной книги «Поэзия рабочего удара», которая вполне заслуживает перевода на другие языки.33

По своей идеологии и по образу жизни, который он вел в течение продолжительного времени, Гастев — настоящий пролетарий, хотя по происхождению и образованию он интеллигент.

Невозможно оспаривать то большое значение, которое имеет для пролетарской поэзии тема труда, особенно труда научно–технического, тема машины и ее отношения к человеку. Действительно, эта тема очень часто разрабатывается всеми пролетарскими поэтами как в России, так и в Германии. На этой же теме останавливает по преимуществу свое выбор и Гастев. Он берется за нее с тем сектантским фанатизмом, который едва ли воодушевил бы природного пролетария. Гастев нашел замечательные слова для характеристики могучей стихии завода. Его произведения действительно насыщены металлом и электричеством. Даже индустриальный Запад, за немногими исключениями, не дал столь типичные для духа индустриализма творений. За это Гастев безусловно заслуживает хвалы и чести.

Однако ни в каком деле не надо заходить слишком далеко, потому что безоглядное развитие любой идеи до «конца» приводит к абсурду. Если в настоящее время в России мы переживаем известную полосу преклонения перед машиной (на Западе этого следует опасаться в еще большей степени); если это преклонение выражается в крикливых лозунгах: «Производственное искусство», «Искусство — чистое производство». «Конструктивизм как основа искусства» и т. д., если мы видим в произведениях Архипенко,34 Татлина,35 Малевича 36 какое–то странное обезьянье подражание машинам, то Гастев пытался вывести отсюда своеобразную социально–техническую философию. Он провозглашает начале эпохи чистой техники и, следуя по стопам Тейлора, проводит идею подчинения людей механизмам, механизацию человека (как характерно, что Мейерхольд стремится к тому же в области театра). Это равносильно превращению человека в придаток к им самим созданному, равномерно пульсирующему миру автоматов. Исходя из этих идей, Гастев написал свое последнее произведение «Пачка ордеров».37 Здесь в лаконичном, сверхтелеграфном стиле изображен мир бездушных, бесчеловечных масс, якобы мир будущего, и невозможно понять, с ужасом или с восторгом созерцает Гастев свое апокалиптическое видение. Очевидно, Гастев абсолютно не понял, что коммунизм — это победа над машиной, что марксизм призывает к полной победе людей над средствами производства и что будущее представляется нам как скачок из царства необходимости в царство свободы, а не наоборот.

В последнее время Гастев в качестве научного работника и государственного служащего (как директор Государственного института труда) занимается изучением и нормированием трудовых процессов. Я твердо убежден в том, что как социалист он будет при этом стараться освободить живых людей от тяжести труда и что он не может стать правоверным тейлористом.

Среди пролетарских прозаиков можно назвать Бибика с его содержательными романами 38 и Ляшко — автора мягких, гуманных маленьких рассказов, написанных в импрессионистском стиле.39

Молодая пролетарская литература уже понесла серьезные потери. Смерть лишила ее одного из руководителей пролетарского культурного движения, умного и значительно развившего себя самообразованием Федора Калинина. Он не был художником, но безусловно являлся лучшим теоретиком пролетарской культуры, вышедшим из рабочей среды; он был отличным организатором и потому занимал ответственный пост в Народном комиссариате просвещения. Не менее тяжелой была потеря пролетарского писателя Павла Бессалько.40 Это был чрезвычайно многообещающий человек. Его роман «Бессознательным путем» — лучшее повествование из рабочей жизни, написанное пером рабочего. Если бы серия рассказов, в которых намечалось изобразить всю жизнь рабочего–революционера,41 была закончена, то мы имели бы художественное произведение, едва ли уступающее по своей форме «Пелле» Андерсена–Нексё, но гораздо интереснее этого романа, потому что переживания русского рабочего–революционера гораздо богаче переживаний датского. Полуфантастические рассказы Бессалько «Алмазы Востока»42 практически отлично разрешают вопрос: смеет ли пролетарский писатель браться за общечеловеческие темы и как это можно делать? Бессалько был и очень интересным теоретиком пролетарского культурного движения.43

Менее всего возделывали пролетарские писатели поле драмы. Здесь ими почти ничего не достигнуто. Единственное примечательное произведение, которое увидело свет рампы (в театре Пролеткульта), — это «Лена», драматическая хроника нынешнего председателя Пролеткульта Плетнева, изображающая расстрел бастующих рабочих на золотых приисках. Пьеса написана очень живо, но совершенно в реалистическом духе, так сказать, а la Островский. Эта пьеса была поставлена с разными футуристическими вывертами, что сильно повредило общему впечатлению от нее.44

Постоянно привлекал внимание как государственных органов просвещения, так и пролетарских писателей агитационный театр. Здесь преобладают плохие и не имеющие художественной ценности пьесы, но среди них можно натолкнуться и на несколько интересных произведений. Писатели из рабочей среды очень охотно сочиняли подобные пьесы, но ограниченность их распространения по большей части сводила эти опыты на нет.

Для агитационного театра работали также интеллигенты. Нельзя не упомянуть здесь острые, так сказать, вольтерьянские пьесы профессора М. Рейснера 45 и большую, полную эффектов хронику Минина «Город в кольце».46

Следует заметить, что вообще в последнее время в области драм сделано немного. Нельзя все же пройти мимо крайне интересных и требующих тщательного анализа фантастических драм в стихах актрис Художественного театра Н. Бромлей: «Архангел Михаил» и «Абба Симон». «Архангел Михаил» уже поставлен в Первой студии Художественного театра, но приговор публики и настоящий критический анализ пьесы придется отложить до следующего сезона.47 В пьесах Бромлей революция никак не отражена, разве только косвенно и притом в чисто психологическом плане.

Ближе к революции стоит в своих последних произведениях молодой драматург Волькенштейн, приобретший хорошую репутацию еще ранее. Его последние пьесы «Ахэр» и «Спартак» — бесспорно, выдающиеся произведения.48 Первая из этих пьес будет поставлена в театре–студии «Габима»49 на древнееврейском языке, несмотря на то, что она написана по–русски.

Еще более дружественно настроен к революции Юрьин, пьеса которого «Сполошный зык», посвященная истории Стеньки Разина, пользуется значительным успехом в столице и провинции.50 Вторая его пьеса «Король в лохмотьях» слабее, хотя и более претенциозна.51

Безусловно интересна, хотя не совсем удачно построена, пьеса Васильченко «Две сестры», которую очень хотелось бы увидеть на сцене.52 Над чем–то футуристическим работает драматург Смолин, революционные пьесы которого еще художественно незрелы.53

Сами футуристы тоже работают для сцены. Маяковский написал превосходную в своем роде буффонаду «Мистерия–буфф».54 Несомненно хороши и весьма оригинальны пьесы «Стенька Разин»55 и «Паровозная обедня» В. Каменского. Его последняя пьеса «Здесь славят разум»56 интересна задумана, но она не имела успеха.

С пьесой главы имажинистов Шершеневича я не знаком.57

О своих собственных пьесах я, конечно, писать не буду…

<1922>

О сборнике

Сборник был подготовлен двумя журналистами: советским — М. Г. Кричевским и немецким — Куртом Керстеном.

В предисловии от составителей говорилось, что этот труд должен явиться свидетельством той неустанной, героической работы, которая велась в научных лабораториях и институтах, библиотеках и музеях, школах, театрах и художественных мастерских русскими учеными, писателями, артистами и художниками в условиях всеобщей разрухи и голода.

«В этой книге нет громких слов и жестов, — писали далее составители, — это собрание рабочих сводок, собрание фактов, материалов, которые помогут сделать правильные выводы. С этих страниц звучит голос тех людей, которые все время революции оставались на своих постах и творчески работали над созданием новых ценностей. Эти люди не только защитили старую культуру, они доказали, что русская революция — это не только разрушение смертельно раненного мира, но и созидание нового… Эта книга — памятник человеческому страданию, но вместе с тем она — памятник творческой силе человека».

Во второй части сборника, посвященной вопросам культуры, кроме Луначарского, авторами статей были проф. И. Н. Бороздин, директор Румянцевского музея А. К. Виноградов, Б. И. Горев, Игорь Грабарь, акад. С. Ф. Ольденбург, М. М. Пистрак, Н. Э. Радлов, проф. Б. И. Словцов, В. А. Строев–Десницкий, В. Г. Шершеневич, В. Н. Шульгин.

- В статье, написанной в 1922 г., речь идет только о первом послеоктябрьском пятилетии, в течение которого Горький, занятый большой культурной и общественной работой, не написал значительных художественных произведений, кроме нескольких мемуарных очерков о писателях. Что же касается суждения о творчестве Горького в годы, непосредственно предшествовавшие революции, то здесь проявилась свойственная тогда Луначарскому недооценка таких произведений великого писателя, как его автобиографические повести. Впоследствии критик писал о «Детстве» Горького и последовавших за ним автобиографических книгах как о «жемчужинах самого крупного калибра» (II, 152). ↩

Примером подобных выступлений является книга Д. Мережковского, З. Гиппиус и их спутников по бегству из Советской России — Д. Философова и В. Злобина — «Царство Антихриста», вышедшая в 1921 г. в Мюнхене на русском и немецком языках.

Эта книга (на русском языке) была в библиотеке В. И. Ленина в Кремле, в разделе белогвардейской литературы.

↩- Цитата из статьи «Интеллигенция и революция» (А. Блок. Собрание сочинений в восьми томах, т. 6. М.—Л. 1962, стр. 12). ↩

- Основные произведения Блока, созданные после Октября, — «Двенадцать», «Скифы», «Интеллигенция и революция» — были напечатаны в 1918 г. в изданиях Центрального комитета партии левых социалистов–революционеров: в газете «Знамя труда» и журнале «Наш путь». Имя Блока стояло в списке постоянных сотрудников этих изданий, вскоре прекративших свое существование. ↩

- О разрешении Блоку выехать для лечения в Финляндию хлопотал и Горький. Он писал об этом Луначарскому 29 мая 1921 г. и затем телеграфировал ему 27 июля 1921 г. Виза на отъезд для Блока и его жены была получена, но уезжать было уже нельзя: больной был слишком слаб. ↩

- Покинув в 1920 г. родину, Бунин в течение ряда лет помещал в эмигрантской печати преимущественно публицистические статьи, в которых ожесточенно нападал на революцию, на Советское государство и советскую литературу. Как художник он выступал в эти годы сравнительно редко. Новый подъем в его художественном творчестве наметился позже, в середине 1920–х годов (сборник рассказов «Роза Иерихона», 1924, повесть «Митина любовь», 1925, «Дело корнета Елагина», 1927, и др.). ↩

- Первая часть трилогии А. Толстого «Хождение по мукам» — «Сестры» — писалась в 1919–1921 гг во Франции. Луначарский мог познакомиться с ней либо по журнальной публикации 1920–1921 гг. в «Современных записках» (Париж), либо по первому отдельному изданию (Берлин, изд–во «Москва», 1922). Этот первый вариант романа, написанный Толстым вдали от революционной России, не удовлетворил и автора. Для первого советского издания (Л., 1925) в роман были внесены существенные изменения, особенно в философской и политической трактовке темы войны и революции. ↩

Луначарский здесь, очевидно, объединил два высказывания Чехова. В письме к Суворину от 25 ноября 1892 г. Чехов говорит:

«Вспомните, что писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими и которые пьянят нас, имеют один общий и весьма важный признак: они куда–то идут и вас зовут туда же, и вы чувствуете не умом, а всем своим существом, что у них есть какая–то цель <…>. У одних, смотря по калибру, цели ближайшие — крепостное право, освобождение родины, политика, красота или просто водка, как у Дениса Давыдова, у других цели отдаленные — бог, загробная жизнь, счастье человечества и т. п. Лучшие из них реальны и пишут жизнь такою, какая она есть, но оттого, что каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели, вы, кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет вас. А мы? Мы пишем жизнь такою, какая она есть, а дальше — ни тпррру, ни ну… Дальше хоть плетями нас стегайте. У нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей, и в нашей душе хоть шаром покати. Политики у нас нет, в революцию мы не верим, бога, нет, привидений не боимся»

(А. П. Чехов. Собрание сочинений в двенадцати томах, т. 11. М., 1963, стр. 582).

На отсутствие «общей идеи, или бога живого, человека» жалуется у Чехова герой его рассказа «Скучная история» (там же, т. 6. М., 1962, стр. 330).

↩Возможно, имеется в виду мысль Гете, высказанная в одном из его писем к Шиллеру 1801 г.:

↩«Я думаю: все, что гений делает как гений, происходит бессознательно. Человек гениальный может действовать обдуманно, по зрелому размышлению, по–убеждению, но все это происходит лишь так, между прочим»

(Гете. Собрание сочинений в тринадцати томах, т. XIII. М., 1949, стр. 261).

Чтение и обсуждение поэмы «150 000 000» происходило на квартире О. М. и Л. Ю. Брик в Москве в присутствии Луначарского в январе 1920 г. Очевидно, при обсуждении поэмы и разгорелся спор об искренности в искусстве между О. М. Бриком и Луначарским. Луначарский в 1923 г. вспоминал об этом:

↩«Брик в тот вечер безбожно путал два вопроса. Он думал, что все равно спросить: из настоящего камня колонна, которая изображена на декорации, или нарисована масляными красками? или: искренен ли поэт, когда он пишет, или лжет, притворяется?»

(VIII, 562).

- Над поэмой «IV Интернационал» (последующие заглавия «Тридевятый Интернационал» и окончательное — «Пятый Интернационал») Маяковский работал в конце–1921 — первой половине 1922 г. Пролог к поэме был опубликован в журнале «Красная новь», 1922, № 3. О чтении Маяковским пролога в присутствии Луначарского ранее известно не было. ↩

- «Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе» (1921). ↩

- Не совсем точная цитата из статьи Ф. Листа «О Паганини (по поводу его смерти)» (1840). См.: Ф. Лист. Избранные статьи. М., Музгиз, 1959, стр. 154–156. ↩

- О пьесе В. В. Каменского «Паровозная обедня» Луначарский писал в рецензии, на ее постановку в Саратовском театре имени К. Маркса («Известия», 1921, № 34, 16 февраля). ↩

- Свои сатирические фельетоны в стихах С. М. Третьяков, живший на Дальнем Востоке, печатал в 1920 г., несмотря на строгую цензуру японских оккупантов, в газетах «Красное знамя» (Владивосток) и «Дальневосточный путь» (Чита). В 1921 г. Третьяков через Китай вернулся в Советскую Россию. Здесь он выступил в ИЗО Наркомпроса с докладом о жизни русского Дальнего Востока и о своих китайских впечатлениях. Луначарский в это время познакомился с поэтом и способствовал его поездке в Китай для преподавания истории русской литературы студентам русской секции Пекинского университета (см.: С. М. Третьяков. Штык строк (Воспоминания). — «Новый Леф», 1927, № 8–9). ↩

- Стихотворение Третьякова «Рыд матерный» вошло в его сборник «Ясныш. Стихи 1919–1921 гг.», Чита, 1922. ↩

Речь идет о сборнике H. Н. Асеева «Совет ветров». М.—Пг., Госиздат, 1923. В статье 1923 г. «Как нехорошо выходит! (Вроде открытого письма тов. Асееву)» Луначарский писал:

«Я <… > всегда считал и сейчас считаю, что вы — человек исключительно даровитый и что в вашем сборнике революционных стихотворений „Совет ветров“ имеются превосходные вещи»

(II, 252).

См. также его письмо к Асееву, написанное после прочтения этого сборника («Урал», 1965, № 11, стр. 167–168).

↩- В указанном сборнике стихотворение о расстрелянном партизане называется «Тайга» (стр. 43–46). Луначарскому запомнилась повторяющаяся строка из 3–й части стихотворения: «Тебя расстреляли — меня расстреляли». ↩

- Резко отрицательная оценка Луначарским литературного творчества имажинистов связана с появлением в 1921 г. сборника «Золотой кипяток», составленного из стихотворений имажинистов: А. Мариенгофа «Развратничаю с вдохновением», В. Шершеневича «Перемирие с машинами» и С. Есенина «Исповедь хулигана». Возмущенный фактом этого литературного эпатажа, Луначарский написал письмо в редакцию «Известий», в котором заявил о своем отказе от звания почетного председателя Всероссийского союза поэтов ввиду того, что «Союз поэтов не протестовал против этого проституирования таланта, вывалянного предварительно в зловонной грязи» («Известия», 1921, № 80, 14 апреля). ↩

- Поэма С. Есенина «Пугачев» вышла в 1922 г. сразу тремя изданиями: в Москве (изд–во «Имажинисты»), в Петрограде (изд–во «Эльзевир») и в Берлине («Русское универсальное изд–во»). ↩

- Роман Б. А. Пильняка «Голый год» вышел в 1922 г. в издательстве Гржебина. Луначарский рекомендовал напечатать это произведение Госиздату (см. письмо Пильняка в Госиздат от 30 июля 1921 г. — ЦГАОР, ф. 395, оп. 1, ед. хр. 188, л. 89). ↩

- Писатель и советский государственный деятель Александр Яковлевич Ар осев (1890–1938) к литературной группе «Серапионовых братьев» не принадлежал. ↩

- И. Г. Эренбург в 1917–1918 гг. жил в Москве, в конце 1918 г. переехал сначала в Киев, потом в Харьков. 1919 и начало 1920 г. пробыл на юге (Коктебель, Тифлис). В 1920 г. вернулся в Москву, работал в ТЕ О Наркомпроса (секция детских театров), преподавал в учебных заведениях. Весной 1921 г. по художественной командировке Наркомпроса уехал за границу. Жил во Франции, Бельгии и Германии. В 1924 г. возвратился в Советский Союз. ↩

- «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников». Роман. Берлин, «Геликон», 1922; «Неправдоподобные истории». Берлин, изд–во Ефрон, 1922. ↩

- Луначарский имеет в виду свои статьи «Диалог об искусстве» (1905), «Задачи социал–демократического художественного творчества» (1907), «Письма о пролетарской литературе» (1914), брошюру «Культурные задачи рабочего класса» (1917). ↩

Впоследствии Луначарский изменил это свое суждение о Горьком. Он писал:

↩«Огромное, исключительное значение Горького заключается в том, что он является первым великим писателем пролетариата, что в нем этот класс, которому суждено, спасая себя, спасти все человечество, впервые осознает себя художественно, как он осознал себя философски и политически в Марксе, Энгельсе и Ленине»

(II, 141).

- Федор Иванович Калинин (1882–1920) — литературный критик, один из идеологов Пролеткульта, член его ЦК. В 1918–1920 гг. печатался в журналах «Пролетарская культура», «Горн», «Грядущее». Основные работы Калинина (вместе с работами П. Бессалько) в 1919 г. были собраны в книге «Проблемы пролетарской культуры». Памяти Калинина Луначарский посвятил статьи «Федор Иванович Калинин» («Художественная жизнь». Временник ЛИТО, 1920, № 2) и «Из воспоминаний о погибших борцах за пролетарскую культуру» («Пролетарская культура», 1920, № 13–14). ↩

- В. Казин. Рабочий май. Стихи. Пг., Госиздат, 1922. ↩

- И. Филипченко. Эра славы. Стихи и поэмы. 1913–1918. Предисловие Ю. Балтрушайтиса и Валерия Брюсова. М., Госиздат, 1918 (на обл.:1920). ↩

- См. книгу: К. Чуковский. Поэзия грядущей демократии. Уот Уитмен. 3 изд., Пг., «Парус», 1918 (с послесловием Луначарского). ↩

- Анна Александровна Баркова (р. 1901) — советская поэтесса, в 1921–1923 гг. работала в секретариате Луначарского. Книга ее стихов «Женщина» вышла в 1922 г. в Госиздате с предисловием Луначарского. Письма Луначарского к Барковой 1921–1922 гг. опубликованы в 1959 г. в «Известиях АН СССР. Отд. лит–ры и яз.», т. XVIII, вып. 3. В дальнейшем поэтесса тяжело заболела и отошла от литературной деятельности. ↩

- Варвара Александровна Бутягина (р. 1901) — советская поэтесса. В 1921 г. в Госиздате с предисловием Луначарского вышла книга ее стихов «Лютики», в 1926 г. — вторая и последняя книга — «Паруса». ↩

- Сборник стихотворений в прозе Гастева «Поэзия рабочего удара» (Пг., «Пролеткульт», 1918) в 1918–1925 гг. выдержал шесть изданий, не считая многочисленных перепечаток отдельных стихотворений из сборника. ↩

- Александр Петрович Архипенко (1887–1964) — русский скульптор, с 1908 г. постоянно жил за границей. Наряду с Татлиным — представитель конструктивизма («обезьяньего техницизма», по выражению Луначарского) в русской скульптуре. ↩

Владимир Евграфович Татлин (1885–1953) — советский художник и скульптор. В 1920 г. создал в духе конструктивизма модель памятника «Башня III Интернационала», о которой Луначарский писал:

↩«На мой взгляд, Эйфелева башня — настоящая красавица по сравнению с кривым сооружением тов. Татлина»

(«Известия», 1922, № 22, 29 ноября).

- Казимир Станиславович Малевич (1878–1935) — русский художник–кубист. Критические замечания Луначарского о его картинах см. V, 424. ↩

- А. Гастев. Пачка ордеров. Рига, 1921. Вошло в издания сборника «Поэзия рабочего удара», 1923, 1924 и 1925 гг. ↩

- А. П. Бибик. К широкой дороге. М., Госиздат, 1922; На черной полосе. М., Госиздат, 1922. ↩

- См., например: Н. Ляшко. Рассказ о кандалах. М., Госиздат, 1921; Железная тишина. М., «Кузница», 1922; Ворова мать. М., «Кузница», 1922; Крепнущие крылья. М., Изд–во ЦК РКСМ, 1922. ↩

- Павел Карпович Бессалько (1887–1920) — советский писатель, один из руководителей Петроградского Пролеткульта. Более развернутая оценка его творчества дана в статье Луначарского «Павел Бессалько» (II, 224–226). ↩

- Серия автобиографических повестей и романов Бессалько — «Детство Кузьки» (Пг., 1918), «Бессознательным путем» (Пг., 1918), «Катастрофа» (Пг., 1918) и «К жизни» (Пг., 1918) — показывала постепенный духовный рост и переход к революционному действию рабочего Кузьмы Дарова. ↩

- П. Бессалько. Алмазы Востока. Предисловие А. Луначарского. Пг., изд–во Петрогр. Совета рабоч. и крестьян, депутатов, 1919. ↩

- Речь идет о статьях Бессалько «О понимании пролетарской культуры», «Футуризм и пролетарская культура», «О поэзии крестьянской и пролетарской» и др., частично собранных в книге: П. Бессалько и Ф. Калинин. Проблемы пролетарской культуры. Пг., Госиздат, 1919. ↩

- Пьеса В. Ф. Плетнева «Лена» была поставлена Первым рабочим театром Пролеткульта в 1921 г. (премьера — 11 октября). Режиссер В. В. Игнатов. ↩

- Антирелигиозные пьесы М. А. Рейснера были собраны в его сборнике «Бог и биржа». М., Госиздат, 1921. ↩

Пьеса одного из руководителей обороны Царицына С. К. Минина «Город в кольце» была поставлена в Театре революционной сатиры в Москве в 1921 г. (премьера 18 октября). В 1921 г. Минин прислал Луначарскому на отзыв еще несколько своих пьес.

Отзыв об одной из пьес Минина «Отец Игнатий», датированный 15 октября 1921 г., сохранился в архиве Наркомпроса (ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 696, л. 276).

↩Пьеса актрисы и режиссера Первой студии Художественного театра Н. Н. Бромлей «Архангел Михаил» начала репетироваться в студии осенью 1921 г. вопреки запрещению управляющей московскими академическими театрами Е. К. Малиновской. Возник конфликт, в который вмешался Луначарский. В дневнике Н. Н. Бромлей, пригласившей Луначарского на авторское чтение пьесы, рассказывается:

«Нарком приехал и, прослушав пьесу, сказал: „Это изумительнейшая, совершенно замечательная вещь. За последнее десятилетие ни в русской, ни в иностранной литературе не было ничего равного“. И еще, — добавляет Бромлей, — из его письма на бланке Наркомпроса: „Ставить эту вещь совершенно необходимо — пьеса написана самой твердой мужской рукой, ее великолепная железная рама чудесно сливается с содержанием пьесы. Еще раз считаю нужным сказать о той громадной радости, какой явилась для меня Ваша пьеса“ — и т. д.»

(«Евг. Вахтангов. Материалы и статьи» Сост. и ред. Л. Д. Вендровская. М., ВТО, 1959, стр. 326).

Премьера пьесы состоялась 30 мая 1922 г. Другая пьеса («Аббат Симон») поставлена не была.

↩Об этих пьесах В. М. Волькенштейна Луначарский писал 17 января 1921 г. в Госиздат Д. Л. Вейсу:

«Дорогой товарищ, очень прошу вас передать и редакционной тройке, что тов. Волькенштейн написал прекрасную революционную драму под названием „Спартак“, уже принятую к постановке. Драму эту нужно печатать в первую очередь, так как подобных произведений у нас в литературе в высшей степени мало. До „Спартака“ написанная драма „Ахэр“ тоже заслуживает всяческого внимания. Если средства Государственного издательства позволят ее пустить как внеочередную, — ходатайствую и за это. Во всяком случае прошу уплатить, согласно обычаю Государственного издательства, гонорар за обе пьесы. Нарком по просвещению А. Луначарский»

(ЦГАОР, ф. 395, оп. 1, ед. хр. 180. л. 8).

Пьеса «Спартак» была напечатана Госиздатом в 1921 г. Премьера ее в Театре Революции состоялась 6 сентября 1923 г. Трагедия «Ахэр» была издана в 1923 г., на сцене не ставилась.

↩- Театр–студия «Габима» возник в Москве в 1918 г., в 1926 г. труппа театра уехала за границу и осталась в Палестине. ↩

- «Народная трагедия» Ю. Юрьина «Сполошный зык (Стенька Разин)» была впервые поставлена в октябре 1920 г. в Петроградском драматическом театре, шла затем в театрах Ярославля, Екатеринбурга, Омска и других городов. ↩

- Пьеса Ю. Юрьина «Король в лохмотьях» издана Госиздатом в 1921 г. ↩

- Пьеса участника революционного подполья С. Ф. Васильченко «Две сестры. Картины для чтения и представления» издана Госиздатом в 1921 г. ↩

- Первая пьеса Д. П. Смолина — «Василиск Холодов» (часть первая трилогии «Вчера, сегодня и завтра») была напечатана Госиздатом в 1921 г. Эту пьесу автор читал в Театре РСФСР I, и она вызвала восторженный отзыв Мейерхольда, который писал Луначарскому о появлении нового талантливого драматурга (ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 696, л. 67). ↩

- О первой постановке «Мистерии–буфф» Луначарский писал в статье «Коммунистический спектакль» («Петроградская правда», 1918, № 243, 5 ноября — см. III, 39–40). О втором варианте пьесы и ее постановке в Театре РСФСР I Луначарский говорит в письме В. Мейерхольду от 13 июня 1921 г. (в кн.: «Маяковский. Материалы и исследования». М., Гослитиздат, 1940, стр. 222–225). ↩

- Пьеса В. В. Каменского «Стенька Разин» впервые была поставлена в 1918 г. в московском Театре им. В. Ф. Комиссаржевской, затем в 1919 г. в Киеве (в Соловцовском театре) режиссером К. А. Марджановым и в 1924 г. в Театре Революции. ↩

- Пьеса В. В. Каменского «Здесь славят разум» была поставлена в 1921 г. в петроградском театре «Вольная комедия» и в 1922 г. в московском театре «Комедия» (б. Корш). ↩

- По–видимому, речь идет о детективной мелодраме В. Г. Шершеневича «Дама в черной перчатке», поставленной в 1922 г. в «Мастерской опытно–героического театра» Б. А. Фердинандова. ↩