Мы чрезвычайно мало склонны быть справедливыми.1

В политике вопросы ставятся чрезвычайно остро. Маркс недаром говорил, что в политических вопросах приходится ходить по лезвию бритвы; оступился направо или налево и погиб и других в беду ввел. Здесь терпимость и широта недопустимы ни в какой мере. Мнения политиков можно уважать лишь пока идет дискуссия, да и то достаточно критикуя их со своей точки зрения. Раз установлена принципиальная линия, одобренная политическим целым (например, партией), нетерпимость становится долгом политика.

Уже не так обстоит дело в области науки. Здесь всякие попытки, догадки, гипотезы в широчайшей мере необходимы. Фанатическая приверженность к определенной истине большею частью оказывается вредной для науки узостью. Истины возникают, а затем накапливающийся человеческий опыт постепенно подтачивает их, они кристаллизуются по–новому, так что гибкость ума, широта охвата работ различных направлений и терпимость в этом смысле являются в научной области обязательными. Конечно, это не значит, чтобы истинный ученый–экспериментатор, реалист и материалист, мог терпимо относиться к защите уже опрокинутых теорий и в особенности ложных методов, вливающих в дело научного исследования всякую фантастику, суеверие, остатком которых является и самый утонченнейший идеализм.

В искусстве мы имеем еще более широкую сферу. Здесь те же цели служения данному классу и данному обществу могут преследоваться по самым разнообразным путям. Чем разнообразнее эти пути, чем многограннее искусство данной эпохи, чем богаче красками соревнование художников, тем лучше. И здесь, конечно, ясно, что определенный класс ставит искусству определенные требования. Мы, например, считаем, что искусство нашего времени должно прежде всего помочь нам полностью осознать и нашу действительность, и наши цели, и наши силы. Мы прибавляем к этому, что искусство должно воспитывать нас в направлении роста наших сил для осуществления наших целей среди данной действительности. Искусство, которое не преследует таких целей, мы считаем в лучшем случае второстепенным. Искусство, явно борющееся против этих целей, — мы считаем вредным. Но надобно чрезвычайно опасаться узких суждений о связи этого социального заказа именно с данными формами, данными методами, данными направлениями и т. д. Повторяю, возможны самые разнообразные внешние художественные формы, одинаково целесообразные в конце концов для достижения указанных целей.

Еще понятно, когда художник, преданный тем методам искусства, адептом которых он стал и разработке которых посвятил свою жизнь, относится несправедливо к другим художникам, ищущим осуществления тех же целей иными путями. Но уже прискорбно, когда люди. из публики, далекие от всяких направлений, слепы к достоинствам и достижениям кого бы то ни было, кроме их кумиров. Еще хуже, когда критик становится подголоском только определенной школы или школ очки, определенной художественной секты или какого–нибудь крупного мастера и поливает самой отборной бранью все, что не относится к «своим».

Диспут в Театре Мейерхольда невольно наводит на грустные размышления о <недостаточном> наличии этой относительной, но тем не менее весьма важной широты в суждениях о путях и росте нашего искусства.

Я нахожу постановку «Ревизора» крайне интересной. Я очень рад, что от спектакля к спектаклю обаяние этой постановки в глазах публики растет и что последние вечера проходят под шум восторженных оваций. Это доказывает как нельзя лучше, насколько поверхностны были суждения тех, кто ссылался на «инстинктивное отвращение» большой публики к этому спектаклю.

Но когда я развивал свою мысль о положительных сторонах этого спектакля, мне были поданы записки, и после диспута я получил письма, в которых меня упрекают в том, что я переменил свой взгляд на реализм типа Малого театра, что я принес в жертву реалистический театр «футуризму Мейерхольда» и т. п. Какой удивительный вздор! И как свидетельствует это о том, что мы еще словно византийцы, делившиеся на голубых и зеленых по артистам цирка, которых они поддерживали, так же рассматриваем искусство как состоящее из своих и чужих.

Я отношусь с громадным уважением к традициям реализма. Я считаю Малый театр в его нынешнем виде театром замечательным и питаю к нему самую глубокую симпатию. Я бы смело упрекнул Малый театр, если бы он отошел от одной из главнейших своих задач, именно от задачи сохранения уже проверенных традиций русского социального реализма. Театр с честью несет эти обязанности, но он правильно ставит перед собой другую задачу — воспроизведение при помощи тех же традиций, но иногда и с необходимыми диктуемыми временем отступлениями от них новых произведений, отражающих наше взволнованное и великое время. Прав Малый театр и тогда, когда он, заимствуя у других театров и воспринимая то, что носится в воздухе, в отдельных спектаклях стремится к сочетанию традиции с хорошим и свежим новаторством. Но следует ли из этого, что я должен отрицать замечательную, ажурную, благоуханную импрессионистскую тонкость I МХАТа, что я не должен радоваться, если этот театр, возникший в эпоху расцвета буржуазной культурности в Москве, также стремится навстречу нашему времени? Следует ли из этого, что какой–нибудь другой театр не должен иметь в моих глазах права на признание его достижений? И как же можно закрывать глаза на то, что Мейерхольд, вышедший из абстрактного, антиреалистического, антипсихологического театра чистой биомеханики, последовательными этапами через «Лес», «Бубус», «Мандат»2 пришел к спектаклю, насыщенному именно социальной психологией, преследующему реалистическими методами цель раскрытия самых глубинных, наиболее устойчивых сторон содержания гоголевской критики общества собственников?

Та виртуозность, с которой Мейерхольд сочетал реализм с фантастикой (а не мистикой), фантастикой, которая входит в реалистический театр (стоит вспомнить, например, «Снегурочку» Островского или «Русалку» Пушкина), расширяет рамки и возможности социальной изобразительности. Я хвалю этот спектакль, я восхищаюсь им именно потому, что с ним Мейерхольд окончательно вступает на стезю театра как искусства общественного самопознания и самовоспитания.

Но я с большой скорбью слушал, как тот же Мейерхольд с великим возмущением говорил о контрреволюционности «Евграфа, искателя приключений». Это пьеса, конечно, не слаженная до конца, ее тенденции несколько туманны, но, разумеется, она ничего общего ни с какой контрреволюционностью не имеет, и ссылка Мейерхольда на то, что в его ушах острее всего прозвучали слова осмеянной до карикатурности дамы о желании ее покинуть проклятую страну Советов, так же сильна, как если бы слова городничего или Хлестакова были приняты за символ веры самого Мейерхольда.3

Когда Мейерхольд спрашивает: «Хорош ли мой спектакль „Ревизор“?, я отвечаю: «Очень хорош». Когда он делает вывод: «Я единственный революционный режиссер в СССР, мой театр — единственный театр, все остальное на театральном фронте крайне неблагополучно», я совершенно определенно заявляю, что это узость художника. Художнику можно ее до известной степени простить, критику — никогда.

Я не могу сказать, чтобы меня удовлетворяла наша театральная критика вообще. За маленькими исключениями она проявляет недостаточно уважения и любви к театру и его работникам. Она больше старается показать свою проницательность, остроумие и выдержанную коммунистичность (это делают даже беспартийные) и вести какую–то полемику с театром. Она в большинстве понимает слово критика так, как оно понималось в екатерининские времена в известной фразе: «Здесь господин Z господина Y угостил столь звонкой пощечиной, что сею критикой и весь бал был окончен». Но когда Мейерхольд в публичной речи заявляет, что критика наша чуть не вся сплошь руководится в своих суждениях личными мотивами, это, конечно, и несправедливо, и некрасиво, и неубедительно. Во–первых, это не так. Во–вторых, в тех редких случаях, когда может быть это и так, — доказать этого нельзя.

Товарищ Маяковский сказал несколько очень метких вещей в своей речи в защиту «Ревизора» Мейерхольда, но не удержался от того, чтобы тут же не проявить своей крайней узости. Когда он заявил, что современными Бобчинскими и Добчинскими являются высокоталантливые молодые поэты Жаров и Уткин,4 то предметом смеха стали, конечно, не Жаров и Уткин, а сам Маяковский. Если к невыгоде Маяковского эта его выходка попадет когда–нибудь в историю, то, конечно, исключительно как пример малоприличного полемического задора, в который впадают даже крупные поэты перед лицом своих «конкурентов». Можно было бы привести немало таких примеров даже среди высказываний, имевших место на этом диспуте.

Товарищи, будем здесь шире. Возьмем себе за презумпцию, что все, что делается у нас серьезными театрами, делается с любовью, старанием и талантом и что тот критик является наиболее заслуживающим уважения, который поможет публике вынести максимум наслаждения из нашего театра (и искусства вообще). В тех же случаях, когда критик после зрелого размышления приходит к выводу, что в данном случае имеется промах или ошибка, — он обязан рассматривать ее с точки зрения тех социальных условий, в которых мы живем, и тех общественных явлений, которые в этой ошибке отражаются, но ни в каком случае не ограничиваться трафаретными заявлениями о буржуазности академических театров, о «примазавшихся» и тому подобном недостойном вздоре.

Когда этого вздора нет, когда из каждой строчки рецензии не выглядывают верхоглядство и остроумничанье, тогда можно спорить и спор всегда будет благотворным.

В статье, которую П. С. Коган посвятил «Ревизору», нет несправедливости, ибо подошел он к спектаклю объективно, спокойно и вдумчиво, и тут можно спорить, потому что вывод, к которому приходит т. Коган, на мой взгляд, ложный.5

Тов. Коган очень хорошо доказал, что есть два Гоголя и что Мейерхольд выявил перед нами не внешнего Гоголя, Гоголя, высмеивавшего конкретные проявления царской бюрократии текущих николаевских годов, а внутреннего Гоголя, того, который вел борьбу с «чёртом», понимая под ним всю скверну, накопившуюся в людях в долгий, долгий период собственнической цивилизации. Правда, этот самый Гоголь кончил мистикой, чертовщиной, православием и т. д., но эту сторону дела мы можем отметать, когда говорим о «Ревизоре», или нужно доказать, что от «Ревизора» Мейерхольда пахнет именно этим угодничеством Гоголя перед сильными мира. Но доказать это совершенно и решительно невозможно. Можно доказать только, что в «Ревизоре» Мейерхольда больше того Гоголя, который писал «Нос» и «Портрет» и «Невский проспект», больше того Гоголя, который норовил в пророки, потрясающие самые устои неправедной жизни, а не в маленькие обличители.

Когда–то Михайловский писал: городничий Гоголя — это огромный символ, в сущности объемлющий целые толпы человечества в разные времена и в разных местах; городничий у Щедрина — это уже только тип злого, пакостного чиновника, «а нынче пошли такие городничие, которые действительно являются разве что портретами с пакостника имя рек, правящего в городе имя рек».6

Когда т. Коган, ссылаясь на Белинского, хочет доказать нам, будто в Гоголе важно не то, что претендует на вечность (хотя бы и относительную), а то, в чем конкретно выявлены черты николаевской бюрократии, — он, конечно, тысячу раз неправ. Даже при традиционном воспроизведении щепкинской трактовки «Ревизора», мы всегда чувствуем, что спектакль бьет не по этой бюрократической конкретности, а по бюрократии вообще, включая и наше самодержавие. Мало того, даже при щепкинской трактовке «Ревизора» мы чувствуем, что кошку бьют, а невестке повестку несут, и что вопль городничего «над собой смеетесь» претендует быть обращенным не только к чиновникам определенного ранга, а ко всем без исключения людям, в которых живет и вплоть до социалистического строя будет жить и кусочек Сквозника, и кусочек Анны Андреевны, и кусочек Хлестакова.

Конечно, задача нашего театра раскрыть нам не временного Гоголя, приуроченного к такому–то году, а гораздо более широкого Гоголя, боровшегося с чёртом, Гоголя грандиозных планов и великой тоски, перековывавшейся в веселый, но отравленный смех. Это и есть нужный нам Гоголь. А что этот Гоголь кончил полусумасшествием в жестоких условиях тогдашнего режима — это пугать нас не должно и не должно заставлять нас отступать к образу искрометного сатирика, по–хохлацки жартовавшего насчет уродств маленьких чиновников. Ведь и Успенский кончил сумасшествием. Ведь и у Толстого в его непротивлении злу была известная, вызванная самодержавием сумасшедшинка. У всех наших писателей, даже у солнечного Пушкина, были черты подавленности, а потому и уродства. И вследствие этого мы не ищем в них только так называемого «здорового», как раз это свидетельствовало бы о нашем плохом здоровье. Нельзя считать больным то, что остро, то, что глубоко, то, что выходит за пределы типизации и превращается в символ, для чего нужны приемы шаржа, гиперболы и фантастики, которой великим мастером действительно был Гофман, писатель, между прочим, прекрасный, восхищавший такого человека, как Герцен,7 — и в конце концов со мной согласится тов. Коган — только тупыми людьми могущий приниматься за мистика.

<Январь 1927 г.>

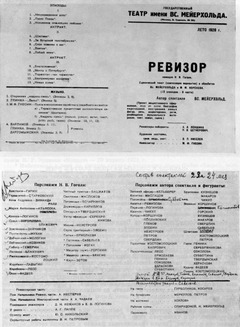

- 9 декабря 1926 г. в Гос. театре имени Вс. Мейерхольда состоялась премьера комедии Гоголя «Ревизор». 3 января 1927 г. в помещении театра был организован диспут об этой постановке, в котором приняли участие, кроме Луначарского, И. А. Аксенов, Андрей Белый, Н. О. Волконский, И. С. Гроссман–Рощин, М. Ю. Левидов, В. В. Маяковский, В. Э. Мейерхольд, Р. А. Пельше, А. Л. Слонимский, С. М. Третьяков и др. Стенограмма диспута хранится в ЦГАЛИ, ф. 2385, оп. 1, ед. хр. 110. Отчеты о диспуте были напечатаны в «Правде» (1927, № 7, 9 января), «Известиях» (1927, № 3, 5 января), «Вечерней Москве» (1927, № 3, 4 января) и др. Луначарский писал о мейерхольдовской постановке «Ревизора» в нескольких статьях: «Кратко о „Ревизоре“» («Красная газета», веч. вып., 1926, № 300, 16 декабря, и «Вечерняя Москва», 1926, № 292, 17 декабря), «„Ревизор“ Мейерхольда» («Программы гос. академических театров», 1927, № 1, 4–10 января). «„Ревизор“ Гоголя — Мейерхольда» («Новый мир», 1927, № 2). ↩

- Первое представление пьесы А. Н. Островского «Лес» в театре им. Вс. Мейерхольда — 19 января 1924 г.; пьесы А. М. Файко «Учитель Бубус» — 29 января 1925 г.; пьесы Н. Р. Эрдмана «Мандат» — 20 апреля 1925 г. ↩

Мейерхольд в речи на диспуте сказал о постановке пьесы Файко «Евграф, искатель приключений» в МХАТе II (1926):

↩«Посмотрите на этот спектакль, вся видимость революционного спектакля, но я не знаю, я этот спектакль воспринимаю как контрреволюционный спектакль, потому что самый большой запал, самый большой подъем, с которым произносятся слова, отдан тем репликам, тем фразам, которые говорят — бежать, бежать из этой варварской страны. Я не знаю действующих лиц, которые там выведены, но я слышал эти слова. Это было так выпукло подано, что все остальное для меня померкло и, несмотря на то, что там выведен и комсомолец, и наконец имеется крестьянин, этот Евграф, как бы эта пилюля ни была позолочена, я знаю, что вся природа этого автора глубоко контрреволюционна»

(ЦГАЛИ, ф. 2385, оп. 1, ед, хр. 110, лл. 72–73).

- См. В. Маяковский. Полное собр. соч. в тринадцати томах. Т. 12, стр. 308. ↩

- Статья П. С. Когана «О двух Гоголях и Мейерхольде» («Красная газета», веч. вып., 1926, № 309, 24 декабря). ↩

- Изложенная здесь мысль в сочинениях Н. К. Михайловского не обнаружена. Возможно, что Луначарский имел в виду слова Добролюбова в статье «Письмо из провинции», входившей в № 2 «Свистка» (1859), где сопоставляется типическое значение образов Гоголя, Щедрина и некоторых авторов «теперешних повестей» (Н. А. Добролю б о в. Собрание сочинений в девяти томах, т. 7. М.–Л., 1963, стр. 351). ↩

- В юношеской статье «Гофман» (1833–1834) Герцен характеризует Гофмана как «писателя самобытного», с «необузданной фантазией», «душою сильной и глубокой», как «художника в полном значении слова», «обладающего юмором живым, острым, жгучим» (А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. I. М., 1954, стр. 71), ↩