Товарищи, когда мне передали о вашем желании побеседовать со мною относительно тех сторон литературы, которые могут интересовать и нас как издателей,1 и вас как библиотекарей, то я сразу попросил наметить вопросы, которые вас волнуют и по которым вы хотели бы выслушать наше суждение. Мне такие вопросы были намечены. В сущности говоря, это очень широко поставленные проблемы, так, как, вероятно, их поставила бы всякая аудитория высокообразованных, просто интересующихся литературой передовых читателей. Но это меня нисколько не удивляет. Я понимаю, что вряд ли вам пришло бы в голову ставить вопросы специфически библиотечные, потому что это вы, пожалуй, знаете лучше, чем мы.

Но тем не менее я постараюсь приурочить то, что я скажу, к тем функциям, которые должны выполнять библиотекари, так что некоторую попытку дать совет, которая, может быть, окажется только ношением воды в море, некоторую попытку дать совет, как мы представляем себе функции библиотекарей как главных помощников тех инстанций и учреждений, которые занимаются делом снабжения читателей подходящей литературой, — я сделаю.

Первый вопрос, который мне задали, — это текущие литературоведческие споры. Вы знаете, что прежде всего самые радикальные и непримиримые споры в области литературоведения идут между марксистами как таковыми и немарксистами, и я не думаю, чтобы здесь стоило тратить много слов по поводу разницы точек зрения эклектической и марксистской, так как, думается мне, что огромное большинство моих слушателей и без того стоит на марксистских позициях.

Сущность нашей марксистской позиции в литературоведении, как известно, заключается в том, что мы, во–первых, рассматриваем всякое искусство, в том числе и литературу, как отражение общественной жизни. Литература для нас часть общественного процесса, и вся она насквозь определена той общественной средой, в которой она возникает и развивается.

А во–вторых, мы, кроме того, считаем литературу большой общественной силой, так что марксизм должен не только исследовать вопрос, откуда литература, такая–то данная книга, данный писатель возникли, но и то, какое они общественное значение имеют, на что они направлены сознательно или полусознательно и какие действительно объективные результаты, какие действительно объективные сдвиги они, данная книга, данный писатель, данная школа, способны произвести в обществе. Таким образом, мы подходим диалектически, т. е. во–первых, с точки зрения происхождения, как социологи, как монисты, как люди, которые считают, что общество есть взаимное целое, причем основным, все обуславливающим фактором и основой являются хозяйственные изменения и, с другой стороны, мы подходим к литературе как люди, заинтересованные в социально–педагогическом процессе в самом широком смысле этого слова, в процессе созревания, образования человеческого сознания в духе определенных идеалов, определенных установок.

Вот это основное, что отличает всякого марксиста, всякий марксист смотрит именно так, и в этом главные черты нашего марксистского литературоведческого подхода.

Нужно сказать, что мы, марксисты, в огромном своем большинстве, за исключением очень немногих среди нас, считаем, что этот экономический базис, это изменение власти человека над природой путем роста его труда, его инструментария и в зависимости от этого — экономической организации человека, влияет не непосредственно на литературу, т. е. что в очень редких случаях можно прямо от техники данного времени и от экономического уклада данного времени переходить к литературе.

Есть исключения среди марксистов, которые думают, что можно устанавливать такую связь. Очень часто это называют шулятиковщиной по имени Шулятикова,2 который на заре нашего марксистского литературоведения делал такие ошибки и часто выводил из техники или фактов хозяйства те или другие формы художественные.

Вот один из грубых примеров, которые можно привести: он считал, что фабрично–заводская промышленность, создавая огромное количество фабрично–заводских труб, тем самым действует в таком направлении, что в искусстве вертикальные линии начинают возобладать над горизонтальными, — один из примеров грубого, примитивного переноса технических изменений в искусство.

Другой пример. Шулятиков полагал, что все писатели, принадлежащие к буржуазному классу или так или иначе находящиеся под влиянием буржуазии, совершенно сознательно обманывают людей, одевают на себя маски лицемеров, одевают меркантильно либеральные маски и стараются замаскировать свою сущность.

Это, конечно, никак марксизмом не является, и в свое время, когда я возражал Шулятикову 3 (тогда мы еще оба были молоды), я указывал, что это не есть марксизм, а что это мизантропия, которая старается <отыскать за> всякими хорошими словами гаденькую человеческую душу и верит, что, за исключением революционеров и сознательных пролетариев, все остальные представляют собой шкурников, заинтересованных в личной выгоде, гадов, которые маскируются под разными хорошими идеалами. Можно сказать, что в настоящее время упреки в такой шулятиковщине или ослабленной шулятиковщине были сделаны по отношению к тов. Переверзеву, о котором я скажу несколько слов дальше, за то, что он тщательно избегает установить ту формулу Плеханова, которою этот главный основоположник марксистского литературоведения связал экономику и литературу.4

Плеханов связал их так. Он считает, что на основе определенного экономического уклада возникает определенный классовый строй. Люди делятся на классы. У каждого класса определяются <в> тот или другой исторический момент <те или> иные интересы, которые толкают этот класс.

Эти интересы формируют психологию класса. Психология класса — вещь сложная. Тут могут быть реминисценции прошлого, влияние других стран и прочее, но все это подбирается так, чтобы не противоречить классовым интересам, а, наоборот, создать систему сознания, систему психики, которая бы с этими интересами глубоко гармонировала и уже в зависимости от этой классовой психологии вырастают те или другие творческие продукты: картины, книги и т. д., в которых выражается эта классовая психо логия. Для эклектика, не марксиста в этих художественных продуктах выражается вообще психология, психология данного лица, а мы, анализируя, почему у этого лица в такой–то стране, в такое–то время именно такая–то психология, всегда раскрываем, что это классовая психология, и затем ее сводим к классовым интересам, к самому положению класса в обществе, к экономической структуре общества, которая определяет, какие классы имеются в обществе, какие слабые, какие сильные, какие возвышающиеся, какие понижающиеся. Огромное большинство марксистов стоит на плехановской точке зрения, которая заключается в том, что литература зависит от общества через посредство такой цепи взаимозависимости.

Из того, что я сказал, вы видите, что между самими марксистами бывают иногда споры и что литературоведческие споры ведутся не только между нашими отрядами марксистских пролетарских литературоведов с одной стороны и буржуазными эклектиками всяких форм и видов (идеалистами, формалистами и т. д.) — с другой, а и внутри марксистского литературоведения. Рассказывать вам о различных столкновениях, отдельных несогласиях не стоит, потому что это ясно. Марксистская мысль и марксистское литературоведение в частности есть мысль живая, мы вовсе не ноем все в унисон. Мы разбираем часто новые общетеоретические вопросы и вопросы анализа какого–нибудь произведения, и мы можем расходиться, могут происходить споры <…> Но я уверен, что самый вопрос о текущих литературоведческих спорах задали не для того, чтобы выяснить то, что я сейчас выясняю: разницу между марксистской и немарксистской точками зрения, и не для того, чтобы я излагал различные отдельные столкновения, которые могут возникать между марксистами, а потому, что есть сейчас некоторый водораздел, достигший значения общественного события, — спор между школой Переверзева и большинством других коммунистических, марксистских критиков. На этом я несколько минут остановлюсь.

Я уже говорил об одной из особенностей Переверзева, когда касался самих принципов марксистской критики. Сейчас я постараюсь представить вам в большей или меньшей полноте всю совокупность наших разногласий. Проф. Переверзев представляет собою несомненно марксиста, марксиста очень вдумчивого, имеющего очень большие заслуги, написавшего несколько превосходных книг, отдельные анализы писателей (Гоголь, Достоевский),5 в которых чрезвычайно много верного; <он> человек не только с очень большим образованием, но и с большой силой мысли, очень вдумчивый, умеющий работать сам и умеющий других учить работать. Поэтому это личность, которая заслуживает всемерного уважения как крупная величина на нашем литературоведческом фронте. Но с самого начала, когда Переверзев начал развивать свои идеи, я лично уже усмотрел некоторые неверные его установки.6 <…> В последнее время, когда Переверзев приобрел большой авторитет, создал школу, почти всю молодежь, которая училась в Институте красной профессуры и РАНИОНе,7 настроил на свой камертон, только тогда стали замечать, что этот камертон фальшивит и ставит молодежь в тяжелое положение. Молодежь, чуткая к призыву партии, кажется, почти вся при указании партии на некоторую еретичность части взглядов Переверзева стала вдумываться, пересматривать, критиковать свои положения.8 Конечно, разрушительные процессы приходится переживать молодежи, это тяжелые переживания. Молодежь долгое время думала, что она получает марксизм из свежего и чистого источника, и предостережения получила немного поздно.

В чем же заключается погрешность Переверзева, как мы все считаем и как я лично полагаю, хотя здесь я иду не по чужой указке, потому что я эти указания делал раньше других?

Проф. Переверзев (некоторые видят в этом результат того, что он долго принадлежал к меньшевистской организации и это свойственно меньшевикам) понимает марксизм несколько фаталистически. Для него марксизм — социологическая доктрина, которая объясняет явления в их детерминированности, закономерности. Поэтому Переверзев полагает, что основная, главная и, что гораздо хуже, единственная задача литературоведения — <генетическая>, указать, каким образом определилось то или другое произведение, тот или другой писатель, из каких социальных явлений в конце концов, в последнем счете из какого класса, из какой прослойки этого класса, из какого момента жизни, как вырос тот или другой писатель (Пушкин, Гончаров и т. д.). Если это объяснено с точки зрения марксистского литературоведения, то сделано в конце концов все.

Правда, к этому проф. Переверзев прибавляет еще неразработанную систему, которую он хотел разработать и вероятно будет разрабатывать, — систему теории литературы: жанров, стиля и т. д., которая позволила бы осознать, каким образом известная классовая сущность, скажем, буржуазная у Гончарова, мелкобуржуазная, разлагающаяся у Достоевского, приняла известные литературные формы как таковые, т. е. выразилась в определенных словесных конструкциях. Пока Переверзев сделал для этого очень мало, но можно сочувствовать ему, когда он говорит, что это задача весьма немаловажная.

Но когда мы переходим к вопросу, каковы функции литературы, т. е. к литературе как к общественной силе, то мы встречаем ряд недоразумений у проф. Переверзева.

Первое столкновение, которое произошло между мною и им, заключалось в том, что он доказывал, что и в школе второй ступени задача истории литературы заключается в том, чтобы дать на немногих примерах совершенно ясное понимание классового характера литературных произведений, которые там изучаются. И когда я с недоумением спросил: а куда же девается значимость литературы как силы, действующей на сознание детей, неужели мы не сможем никак использовать литературу для того, чтобы воспитывать людей, <использовать ее> как огромной силы эмоционально–культурное воздействие, то на это я встретил такое возражение: это нужно игнорировать, это совсем не научное дело, да и вообще никто никогда на литературе не воспитывался и никого на литературе воспитывать нельзя, а если школа стремится из какой–нибудь книги сделать литературно–воспитательную силу, то она только делает эту книгу ненавистной для ученика, и как мы, так и нынешние ученики будут швырять под стол ваши книги и будут читать какого–нибудь «Черного принца».9

Когда я спросил, относится ли то же и ко взрослым, когда мы стараемся создать пролетарскую литературу, издаем определенные журналы, неужели и тут также нет никакой возможности влиять на общество, на колеблющихся, на отсталых, словом, вести агитационно–пропагандистскую, педагогическую, государственную работу через литературу, то в общем ответ последовал такой, что это не имеет никакого отношения к литературоведению.10 Это похоже на то, как если бы в архитектурном высшем учебном заведении учили всем законам архитектуры, благодаря которым здание строится, но не говорили о том, как его строить; как будто мы в наш активный век, когда нам все решительно нужно знать, чтобы моментально переводить в политическое действие, мы можем останавливаться на таком пассивном, объяснительном отношении к литературе без всякой попытки заглянуть в то, в чем сила литературы, может ли она несколько изменять человеческое поведение.

Ведь тов. Переверзев не отрицал этого и недавно повторял, что каждый класс литературу создает не просто как растения, цветы, нет, класс очень хорошо сознает, для чего он создает литературу, у него есть стремление этой литературой выразить себя и повлиять на окружающих. Этого тов. Переверзев не отрицает, но не считает важным ставить перед собою такие задачи.

Это первое очень большое разногласие.

Второе разногласие заключается в том, что проф. Переверзев предполагает, что индивидуальные обстоятельства, то, что можно назвать социальной биографией писателя, могут совершенно игнорироваться.

Он так это формулирует: допустим, что мы имеем только произведение писателя, не знаем, где он родился, кто его родители, где он жил, где воспитывался, с кем входил в различные отношения — служебные, дружественные, ничего ровным счетом не знаем о Пушкине, Лермонтове — от этого никакого ущерба не будет, потому что раз есть произведение, то мы на основании <анализа> произведения все остальное воспроизведем. В самих произведениях заключается всё. Можно совсем не знать фамилий, можно не знать Пушкина, Лермонтова, пусть это будет безымянный отрывок, мы все равно сможем установить, что это произведение определенной эпохи и здесь отразится все эпохальное, широко социальное.

Не могу не согласиться с тем, что здесь есть некоторая доля истины, т. е. что если из древности доходит какой–нибудь отрывок и мы не знаем, кому он принадлежит, мы можем только с некоторым приближением угадать, к какому строю он принадлежит, и по отрывку можем догадаться, что это представитель какого–нибудь определенного класса. Но ведь это будет нашей бедой, что у нас не будет более конкретных указаний. Это будет значить, что у нас есть некоторая часть материалов, а дополнительного материала мы не имеем.

Первое время проф. Переверзев очень настаивал на том, что мы должны совершенно игнорировать биографию писателя, и, ударяя по марксистам другого толка, старался изобразить их какими–то странными сторонниками биографического метода. Конечно, никакого биографического метода не существует, и если бы кто–нибудь его старался создать, то мы предали бы этого человека различному поруганию. Не в этом дело.

Дело в том, что если мы хотим известное произведение дефинировать, т. е. близко подойти к его определению, то что мы будем иметь для себя? Для пушкинского времени (там есть целый ряд поэтов и кроме Пушкина) мы скажем, например, что это было время столкновения дворянства, в особенности родовитого дворянства и беднейшего, с двором и с новой знатью и т. д., сюда же еще прибавим, что это было в эпоху нарастания буржуазных отношений и т. д. Из этого какой следует вывод? Что все они должны быть одинаковы, что все они живут в этой атмосфере, т. е. разница может быть в том случае, <если> мы скажем: один настоящий дворянин, другой — на далеком расстоянии, как Полевой от Пушкина, но, скажем, Пушкин, Дельвиг, Баратынский — все должны были иметь совершенно одинаковую физиономию, потому что они выражали одну и ту же формацию. Но они не одинаковы. Откуда же вынести такое суждение? Эпоха ничего не может дать. Нужно указать в этой социальной ткани эпохи, какой именно пункт занимал тот или иной поэт, при этом мы вовсе не вы ходим из социологического метода. Это трусость за наш социологический метод — говорить, будто бы наш социологический метод, который дает объяснения широчайшим явлениям, не может объяснить того, что Пушкин в определенный год поехал в Болдино, создал иллюзию, что может быть хотя бы скромным, но рачительным помещиком, приехал, убедился, что пустое место, дыра, не справился, не мог строить своей жизни на разоренности крестьянства, увидал, что ничего нельзя построить, и в результате этого шока пережил громадный творческий вихрь. Можно ли без биографии понять, почему именно в Болдине написаны были эти произведения, почему именно эти произведения — поворот, с одной стороны, к старине, как правильно подчеркивает Благой,11 а с другой стороны, первые шаги, чтобы окончательно объявить себя литератором, литератором для вновь нарождающихся классов, переехать с дворянского на какой–то новый берег?

Я утверждаю, что все эти явления социально обусловлены, но они социально обусловлены в смысле конкретной обусловленности: это относится к такому–то году, именно к Пушкину, могло быть и иначе, и тогда иначе, другими бы вышли его произведения; тогда на <той же> общественной основе, если бы оказалась другая комбинация условий, были бы другие результаты.

И с этим нашим методом мы можем сказать, что мы именно по–социологически, по–марксистски стараемся уяснить всякую строчку произведения, и у нас есть все промежуточные звенья: вот вам экономика того времени, классовая структура, вот вам класс, прослойка, устанавливаем момент, который эту прослойку порождает. Отсюда создаем общий тип писателя, который выражает собой эту прослойку, и потом, социологически дополнительно расследуя, какое индивидуальное место данный писатель занимает в этой группе по своей социальной обусловленности, мы доводим социологический анализ до самых тонких выводов. А каков метод Переверзева? Он говорит, что всякий класс в определенный момент может создать только один или очень немного коренных центральных образов, которые гипнотизируют писателя; это отражение себя самого, каким писатель хотел бы себя видеть или кем он себя оплакивает (в зависимости от того, к какому классу он принадлежит: восходящему или нисходящему). Произведение художественное будет выражением центрального образа. К этому центральному образу будут подобраны подсобные образы, а также стилевое выражение в смысле лексики образов, конструкции и т. д., и мы уже имеем тот ключ, при помощи которого ясно, что для такого писателя, как Достоевский, центральным образом является обиженный и униженный мещанин, выпавший из старого налаженного мещанского быта, а отсюда можно вывести и все остальное. Вы улавливаете теперь в достаточной мере эту разницу?

Когда в один из наших переговоров с Переверзевым 12 мы старались уточнить положение, он сказал, что «по моему мнению, тут настоящего столкновения нет. Это вовсе не разные принципы. Напротив, мы держимся одних и тех же воззрений, у нас одно и то же исходное положение. Но иногда одна по своему темпераменту школа склонна более к эклектике, к конкретизации, отсюда ищут разных дополнительных, не вполне социологически чистых соображений, а другая, напротив, желая всему придать возможно больше закономерности, склоняется к схематике. Кто склоняется к конкретизации, того называют эклектиком, а того, кто склоняется более в сторону схемы, называют схематиком. Вместо того чтобы показать, что это частичная ошибка, предупредить о ней, спорить, вместо этого стараются создать две школы».

Не все так думают, как думал Переверзев, и думать так он стал с тех пор, как его стали щелкать на этом пути. Тогда он пришел к выводу, что тут двух школ нет. Я думаю, что тут две школы и две линии, и отсюда одна сторона, и существенная, переверзевского учения. Нам, марксистам (и тут я могу без преувеличения сказать, что мне), приходилось много настаивать на этом, приходилось говорить, что отдельные писатели, особенно интеллигенты, а писатели большей частью набираются из интеллигентских групп, это сравнительно редкий случай, когда пишет настоящий буржуа–миллионер или настоящий помещик как таковой, коренной, твердый помещик; почти всегда мы имеем дело с деклассированными представителями классов или представителями мелкой буржуазии, откуда берутся всякие мастера и кустари, отсюда же берутся и мастера и кустари слова.

Так вот в особенности по этому самому своему свойству, что писатель, в сущности говоря, относится к ремесленникам слова как к одной из разновидностей тонкого ремесла, стало быть, находится под давлением нескольких классов, поэтому особенно часты такие факты, когда человек начинает как выразитель одного класса, а кончает как выразитель другого, или начинает жаловаться, что в его груди живут две души, когда у него раскол, когда он мечется и старается эти противоположности свести к единству или с особенным мучительным воплем хочет поведать миру об этих, по его мнению, потрясающих, непримиримых противоречиях.

Эти часто повторяющиеся явления такой миграции или такой половинчатости писателя и заставляют нас думать, что когда мы исследуем литературные явления, нам нужно подойти чрезвычайно тонко к ближайшему его определителю, указать, какой мы имеем перекресток, устанавливая различные социальные линии, и очень часто окажется, что в психику писателя входят не только силовые линии одного цвета, а вмешиваются и посторонние элементы, приходится производить социально–химический анализ, рассматривать, что идет от одного класса, а что является воздействием другого класса.

Беря того же самого Пушкина, совершенно смешно сказать, как я только что видел в статье, которую нужно в этом смысле переделать и исправить, в статье, которая была написана для «Литературной энциклопедии», сказать, что Пушкин был дворянским писателем родовой аристократии.13 Мы хорошо знаем, как менялись линии, из которых составлена пушкинская музыка, его струны, и как этот процесс приближения Пушкина к новой, буржуазной России является в значительной степени определителем всего. И я думаю, что более часто, может быть, чем мы предполагаем, мы будем иметь именно такого рода смешение.

Можно ли назвать Толстого, который является исключительной силы разбивателем всех идеалов дворянства, представителем дворянства? В известной степени его назвать таким нельзя. Какой же это представитель дворянства, которого все дворянство кляло и который самые сокрушительные удары наносил устоям дворянства: государству, церкви, школе и т. д.

Ленин называет Толстого выразителем революционного крестьянства, тогдашнего революционного процесса в крестьянстве, и указывает, что внутренние противоречия Толстого — с одной стороны, его революционный размах и, с другой стороны, юродивость, — возникают на чисто крестьянской почве, говорит, что таковы были тогдашние солдатские и крестьянские бунты.

Если бы мы сделали отсюда вывод, что Толстой чисто крестьянский писатель, то можно было бы назвать нас дурачками. Ясно, что весь внутренний психологический процесс Толстого заключался в том, что, оберегая дворянскую Русь и свое барское сознание от мучительных столкновений с нарождающейся буржуазией, он не мог защищаться на дворянских позициях и должен был защищаться на крестьянских. Здесь есть внутренняя мимикрия: человек оказался вынужденным подпасть под влияние крестьянства, крестьянской идеологии, крестьянских, даже революционных начал, потому что ретировался от, по его мнению, незащитимых более барских позиций, которые еще старался защитить во время «Войны и мира».

Такие примеры указывают, что здесь исходить из одного класса, как силы, нельзя. Приходится признать эту миграцию, это взаимодействие класса в определении отдельной писательской фигуры, хотя, конечно, в значительной степени тот или иной класс всегда доминирует. Редко бывают случаи, когда человек действительно разделен пополам между двумя классами. Это случаи относительно очень редкие, но встречающиеся.

У Переверзева выходит так, что каждый писатель фатально заклеймен, на нем поставлено тавро «писатель определенного класса», и оно установлено как закон. Писатель выскочить из своего основного образа, из исторически установленного для данного класса багажа ни в коем случае не может, он может говорить только на языке своего класса, это его единственный родной язык. Если бы мы встали на такую фаталистическую точку зрения, то как бы мы могли проводить свою политику в области литературы? Нужно было бы прощупать социальный пульс человека, определить по такому–то произведению, что это представитель кулачества или мелкой буржуазии и после этого, что бы он ни писал, мы бы ему сказали: «Нет, шалишь, не обманешь, мы твое нутро знаем». Социальной эволюции не было бы, и это при условии, когда Ленин говорил, что самый глубокий смысл всех процессов, которые происходят, — это борьба между буржуазией и пролетариатом за средние слои, борьба за то, чтобы переделать психологию этих средних слоев. Мы должны будем присутствовать при необычайно сложном процессе электролиза. Один полюс и другой. II гораздо сложнее, чем это бывает при электролизе, начинают распадаться на все ионы человеческие атомы, бегают в разные стороны, мечутся под влиянием этих больших сил, сталкиваются друг с другом. Но мы ничего не можем понять, если не поймем, что происходит трансформация класса и что отдельные писатели будут обозначать это. Формула о том, что всякий человек заклеймен тем классом, из которого он произошел, и никакой трансформации нет и быть не может — не марксистская. Есть, конечно, родственное меньшевизму в этом рассматривании литературы только с причинной стороны и неумение посмотреть на это как на инструмент в наших руках, неумение определить точным образом самую социальную ткань и отсюда обозначить точные дефиниторы, точные определители. Перед нами только некоторая суммарная общая характеристика, характеристика не исторического, а социологического порядка. Вы должны помнить, что всякий созерцатель стремится более всего к социологическим обобщениям. Там личность теряется, там наша воля не играет роли, там закон больших чисел, там ничего не поделаешь. Если вообще врач скажет, что по причинам такой–то конструкции общества и бытовых условий от холеры умрет столько–то людей, от тифа столько–то, столько–то будет раздавлено трамваем и больше, значит, делать нечего, то врач практический будет рассматривать всякий отдельный случай раздавливания трамваем и будет стремиться к тому, чтобы был поставлен милиционер где нужно, или произведена реконструкция вагонов, для того чтобы несчастных случаев было меньше. Такая точка зрения возможна, если мы подходим исторически, а большевикам она всегда была свойственна ввиду того, что им нужно знать материал, на который они хотят воздействовать, знать инструмент, цель, методы, для этого нужны конкретные знания. Для того чтобы знать, как можно крестьянина–середняка переубедить, чтобы он пошел в колхоз, социологии мало, нужны конкретные указания, как он (крестьянин–середняк) мыслит, какие образы в нем живут, какие чувства его волнуют, и суметь на таких все более и более узких кругах довести эту мысль до сознания, психологии группы, крестьянского схода или индивидуального крестьянина, на которого я буду воздействовать. Вот почему конкретизация, без того чтобы мы покидали при этом почву марксизма, прикосновение к конкретной жизни — это есть марксистский принцип. От социологии к истории, от истории к современности и к активности, к сознательному, организованному влиянию на действительные вещи вместо простой научной констатации закономерности или неизвестности процессов, как они происходят.

И, наконец, последнее — это неподвижность, зафиксированность каждого человека в его классе. В этом также есть известная доля фатализма. Ведь отсюда можно было бы сделать такой политический вывод: поскольку мелкая собственность является доминирующей в нашей стране, а мелкая собственность должна определять мелкособственническое сознание и мелкособственнические тенденции, поэтому нужно сказать, что большевики не смогут превратить нашу страну в социалистическую. Раз писатель не может уйти из данного класса, значит, то же самое можно сказать и относительно читателя.

Правда, сам Переверзев говорит: «Не делайте выводов из моих предпосылок, я сам их сделаю», но предпосылки эти ведут не туда, куда нам нужно.

Вот почему этот спор между переверзевской школой, которая почти вся рассосалась, и марксистами, скажем, плехановцами, имеет очень большое значение.14 Нужно было ждать, что в какой–то момент развития нашего литературоведения партия как таковая не сможет оставаться простым свидетелем очень победоносного роста переверзевской школы, так как партия рано или поздно должна будет непременно отметить этот своеобразный привкус социологического фатализма, который присущ учению Переверзева и который может быть вреден для той молодежи, из которой мы готовим своих писателей, для той молодежи, из которой мы готовим своих политиков.

Позвольте на этом считать первый вопрос более или менее разъясненным.

Дальше вопрос о том, какой жанр нам нужен, — вопрос, который мне несколько непонятен.

Прежде всего нужно сказать относительно самого жанра, что называть жанром. Существует много толкований. Некоторые думают (мы встречаемся с этим в «Литературной энциклопедии»), что жанром нужно называть основные виды литературы: эпос, драму или лирику; можно называть жанром прозу и поэзию. Обыкновенно не это называется жанром, а дальнейшее деление. Если мы даже комедию не будем считать жанром, а только видом и разновидностью драматической формы, то мы будем о жанре говорить, что жанром является комедия характеров, комедия положений и т. д. К какой стадии членений, классификации приноравливать слово «жанр» — этому ни в предшествовавшем нашему буржуазном литературоведении, ни в нашем нынешнем нет точной установки. И вот, когда в «Литературной энциклопедии» приходится эти установки делать, мы делаем их условно; это еще вопросы не проработанные, и мы не знаем, даем ли мы то, что будет потом общепризнанным литературным определением, или гипотезу. В третьем томе «Литературной энциклопедии» дается такая гипотеза, с которой я лично не согласен.15 Поэтому я не совсем знаю, что хотят сказать, спрашивая, какой жанр нам нужен.

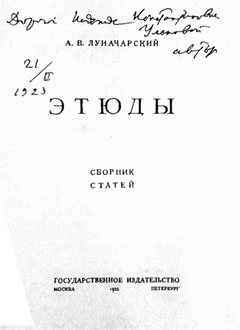

В первом ряду (сидят слева направо): П. К. Штернберг, В. М. Величкина, В. Р. Менжинская, Н. К. Крупская, А. В. Луначарский, М. Н. Покровский, П. Н. Лепешинский, В. М. Познер

Фотография из альбома Н. К. Крупской Кабинет–квартира В. И. Ленина в Кремле, Москва

Существует некоторое количество чуждых нам классово жанров. Есть жанры фривольные, жанры, которые удовлетворяют читательским интересам от безделья, и т. п. Все эти искусственные, оранжерейного порядка жанры, расцветающие на потребности паразитарных классов, нам не нужны. Все те жанры, которые возникают вследствие болезненного разочарования в жизни, minderwertige*, или жанры, которые возникают из потребности утолить свои страдания, значительная часть романтических жанров, декадентских жанров нам не нужны. Можно сказать, что эти жанры отметаются. В остальном все жанры — добро пожаловать, нужно испытать все и посмотреть, какое значение они имеют.

* неполноценные (нем.).

Мы должны писать и драму, и эпос, и лирику. Почему мы заранее будем априори определять, в каких жанрах пролетарская литература будет развиваться, а в каких нет? Это совершенно неправильное представление об отношении между теоретиком и литературой, и здесь нужно применить то, что говорит Плеханов, что литературовед — не писатель, а ученый: он перечисляет все оттенки, которые цвет растения имеет, и может сказать, какая приблизительно шкала всякого рода окрасок у растения имеется, какого цвета растения не бывают или бывают редко, скажем, черного, синего и т. д.16 Приходится в этом отношении исходить из опыта, и мы должны идти за пролетарской литературой, а не впереди ее. Самое страшное не тогда, когда мы показываем какой–нибудь, на самом деле неверный, путь. Это нехорошо было бы, если бы мы стали показывать неверный путь, стали бы заманивать пролетариат на жанр, который ему не нужен. Но что бы от этого произошло? Пролетарские писатели, которые имеют хороший инстинкт, хорошее чутье, вероятно, сказали бы, что так они писать не будут. Если бы мы сказали, что нам следует подражать жанру псалма, вероятно, каждый пролетарий сказал бы: идите к чёрту со своим жанром псалма! Или, предположим, какой–нибудь пролетарий написал бы жанром псалма. А когда мы ставим решетки и т. п. и говорим, что дальше ты не смеешь идти, то это величайшее преступление, потому что молодая литература склонна прислушиваться к мнению общественности, к тому, что называется социальным заказом. Это значит, что известные пути будут заказаны, и мы по ним пойдем, и потом выяснится, что на нас наложили вериги, кандалы. Мы не должны к пышному дереву пролетарской литературы относиться так, что оно должно расти в виде буквы «Г» или «Т», и не должны подрезывать все ветки, как делал это <Ленотр>17 или другие насильственные садовники, и таким образом определять форму дерева. Мы должны заботиться о возможно более широком и пышном разнообразном росте. Последующие критики укажут, где есть ошибочные пути, где правильные. Только после опыта, постфактум, после нескольких неудач (не одной, а нескольких!) можно сказать: да, в этом направлении ничего не поделаешь! Так что с этой точки зрения я заявляю, что мы не должны объявлять какой–либо жанр запрещенным.

Можно сказать прямо, что, следуя таким–то общественным потребностям, в разные времена и у разных классов были разные жанры. Мы можем сказать, что такой–то жанр — порождение болезненности или жажды простого развлечения, фривольности. По всей вероятности это никак не понадобится. Это можно сказать. Во всем остальном мы ничего не можем сказать. Мы не можем сказать, что жанр или метод державинской оды отошел потому, что он относится к екатерининским временам и что это вельможная литература. Не можем мы этого сказать потому, что тогда поэт играл общественную роль, широкую общественную роль, был трубачом, глашатаем, герольдом, выполнял глубоко общественную миссию и поэтому он говорил громко. И кроме того, так как при Державине это не была чисто замкнутая вельможная среда, сам Державин вышел из низов, он старался, чтобы фанфары его поэзии звучали громко и на площадях привлекали тысячи подданных. Поэтому это был замечательный герольд, замечательный громкоговоритель. И мы не знаем, не нужно ли нам, чтобы наши поэты также были громкоговорителями. И поэтому в некоторых вещах Маяковского — «Хорошо!», «150 000 000»* и других — в этих вещах есть державинское глашатайство. Может быть, Маяковский больше кричит, а Державин более гласил, но мы даже не знаем, нужно ли нам гласить, а не голосить. Я в этом не уверен, и мы, может быть, только выиграли бы, если бы появился поэт, который на чрезвычайно высоких нотах, при очень простой мелодии и самых ярких красках в плакатных одах выразил бы свой подлинный восторг нашим строительством. Это было бы чрезвычайно хорошо.

* В стенограмме ошибочно: «Очень хорошо», «Миллионы».

Это я привожу как пример того, насколько нам следует быть широкими в деле определения или, вернее, насколько нужно будет быть осторожными в определении тех путей, которыми нужно идти, потому что «направо пойдешь — сам погибнешь, налево — коня потеряешь», а, может быть, он и коня не потеряет и сам не погибнет, а приобретет целый остров.

Доступность книги. Вопрос о доступности книги — чрезвычайно важный вопрос, потому что наша задача — позволить прикоснуться, помочь прикоснуться к нашей строящейся культуре самым широким массам. Было бы величайшим преступлением с нашей стороны, если бы мы не позаботились о создании литературы для малограмотного, полуграмотного и не построили такой лестницы, которая позволила бы и самому пока еще слабому вступить на ее первые ступени.

Если бы построили лестницу, которая бы начиналась с десятой или двадцатой ступеньки, и сказали бы, что мы предполагаем, что люди уже все остальные ступеньки прошли — это было бы самым нелепым чванством.

Писатель, который не чувствует на себе постоянного долга работать над построением этих первых ступеней, писатель, который делает очень тонкие, высокие шедевры и которого при этом не грызет совесть за то, что он малопонятен и не делает ничего для того, чтобы быть правильно понятым миллионным читателем, гораздо более важным, чем всякий другой, — плохой гражданин.

В совокупности все мы, которые заботимся о том, чтобы создать новую литературу, должны сделать особое ударение на создании этих первых ступеней, которые должны быть уже первыми ступенями социалистической культуры.

Но если бы мы думали, что можно ограничиться только первыми ступенями и что последующие ступени не нужны, то это было бы в высокой степени неверным. Если бы мы сказали: так как далеко не всякому рабочему, не всей рабочей массе понятна и доступна «Правда», «Правда» для нее скучна, то мы будем издавать только «Рабочую газету»,18 а «Правду» закроем, — это было бы величайшим заблуждением.

И таким же заблуждением было бы сказать: читай «Правду» и только, а если ты не понимаешь, то тем хуже для тебя, если бы мы не создали для крестьян не только «Бедноту»,19 но и совсем простенькую «Крестьянскую газету»20 которую может действительно читать полуграмотный крестьянин.

Стало быть, полнота нашей культуры должна заключаться в том, что внизу у нас есть очень широкая и прочная лестница, многотиражные издания и вместе с тем большой их ассортимент, способный удовлетворить самые различные запросы более или менее элементарного читателя, схватиться за них, потому что он часто не пойдет к книге «А», «В», «С», а именно к книге «Б». Его, может быть, интересуют только сельскохозяйственные вопросы, вопросы колхозного строительства, коллективизации, но в беллетристической форме. Если вы даете ему какую–нибудь другую литературу, но<в ней> нет сельскохозяйственного фундамента, — это его не интересует; если вы ему даете сельскохозяйственный материал, но не в яркой беллетристической форме, он не в состоянии следить за ним, а если оденете в чрезвычайно яркую фабулу, он вычитает то, что его волнует, он схватится за эту книгу. И в этом смысле иметь множество щупальцев, которые проникают во все щели массового читателя, чувствуют тончайший психологический контакт с ним и за которые можно зацепить его и превратить человека, проходившего мимо книжек как чего–то ненужного, в самого азартного читателя, — это есть тот нижний и самый важный этаж, который мы должны в литературном отношении создавать. Я хорошо понимаю тов. <Троповского>, который упрекнул меня в том, что я защищаю не столько нижний этаж нашего культурного здания, сколько верхний,21 причем на самом деле пропорционально мы делаем более для верхнего этажа, чем для нижнего. До некоторой степени это верно. Наши писатели привыкли удовлетворять потребности интеллигенции, стоящей на их собственном уровне. Наши писатели любят пококетничать, пофокусничать, походить нарядными, и отсюда любовь к более сложным, совершенным произведениям. Есть всегда гораздо большая опасность, что хорошие писатели будут писать трудные вещи, чем то, что они будут писать много легких книг. Им бывает присуще сознание, что легкие книги может написать подмастерье, а я — мастер и должен писать шедевры, а шедевры — трудная, сложная вещь, и в них трудно соваться малограмотному человеку, нельзя. Это опасно, но есть и другая опасность. Когда идет массовая культурная стройка, как у нас, когда огромное влияние начинают приобретать массы, то легко сделать противоположную ошибку: можно из–за интеллигентских произведений, которые находятся не на большой дороге нашего движения вперед, не в направлении нашего строительства, а представляют собой реминисценции барской литературы, — можно не разобрать, что литература наша сложна и нуждается в вершинных произведениях так же, как и в низовых. Если бы мы думали, что пролетариат, партия, государство, экономика, общественность могут быть построены сейчас как–нибудь иначе, чем пирамидально, то мы бы впали в заблуждение. Не напрасно Ленин громил так называемую «Рабочую коммунистическую партию», которая говорила, что нам не нужны вожди, штабы, не нужна партия, а нужна масса. Владимир Ильич отвечал на это: если нет у массы штаба, партии, вождей, то это дезорганизованная масса.22 Организованная масса — такая масса, которая имеет партию, имеет штабы, имеет вождей, которая построена иерархически. И это будет до тех пор, пока мы не войдем в коммунистическое общество, где всякая иерархия исчезает, потому что там масса сможет получить всю полноту образования. Можно ли требовать, чтобы мы, проводя иностранную политику по линии Коминтерна и Наркоминдела, проводя внутреннее строительство, когда нам нужно большое количество специалистов в деле развития энергетики, машиностроения и т. д., чтобы мы обходились при этом самыми простыми словами, ставили простые темы и т. д.? Нельзя. Как можно догнать и перегнать Европу и Америку, если у нас не будет академиков, профессоров, интеллигенции, — и это по всем разрядам нашей деятельности? Как вы хотите, чтобы мы в кино, театре, литературе могли давать настоящие народные вещи, которые были бы высокохудожественными, в которых сказалась бы более широкая психика, в которых бы сказались настоящие художественные приемы, которые были бы написаны, как лучшие толстовские книги для народа, — если вы скажете кинорежиссеру, художнику и т. д.: ты должен все время только такие вещи делать? Как он сможет развиться, где он сможет вырастить свое мастерство? Целые круги нашей публики окажутся необслуженными, потому что для них это будет манной кашей; это не будет пищей, которая нужна, и в то же время художнику не на чем будет расти. Ни одна страна не может иметь хороших школ грамотности, если нет хороших университетов <…> Мы введем хороший трактор, построим настоящие шоссейные дороги, устроим свою автомобилизацию, электрификацию и т. д. в том случае, если будут здоровые порождения этого дела, и в этом смысле нельзя потакать такому демократизму, в котором часто сказывается недостаточно вдумчивое отношение самих масс (сами массы жадны к тому, чтобы им дали сейчас то, что им понятно; они еще некоторых вещей не понимают). Нельзя говорить, что если рабочая масса как таковая не понимает «Капитала» Маркса, то он не нужен и нужно его заменить популярным изложением Каутского.

Здесь сказывается иногда и увлечение, законное увлечение нашим теперешним идеалом строить широкую культуру. Это очень важное дело, но не нужно перегибать палку, не нужно забывать, что органической частью культурного строительства является и развитие более высоких форм, не роскошью, не чем–то дозволенным, а чем–то абсолютно необходимым.

И, наконец, иногда это бывает результатом старого земского отношения к этому делу, влюбленностью в эту бедную, до сих пор обиженную деревню, и таким почти толстовским желанием бухнуться в ноги и сказать: «Что тебе, матушка–деревня, надобно — это важно, а остальное — культура, просвещение — от этого нужно бежать, от этого за семь верст пахнет барством». Это совершенно чуждая постановка вопроса.

Вот почему я говорю, что не мешает напомнить рядом с чрезвычайной необходимостью развивать многотиражные и популярные издания во всех областях, не мешает напомнить, что высшие формы литературы, существующие пока только для сотен, а, может быть, только десятков тысяч читателей, нам теперь не менее необходимы. И когда я чувствую, что иногда под некоторым напором начинают трещать эти позиции, я считаю своим долгом напомнить об их ценности и буду делать это впредь, потому что охотников высказывать противоположные взгляды не так мало.

Теперь относительно актуальных тем. Конечно, можно рассматривать актуальные темы с точки зрения их некоторой градации. Я бы сказал так: актуальны сейчас все темы. Сказать какому–нибудь писателю: не пиши на эту тему, она неактуальна в настоящее время, — до того, как мы прочли его повесть, — вы не имеете права, ибо всякая тема в настоящее время может быть так трактована, что сделается актуальной.

Вы можете взять доисторические времена и писать о том, как было во время палеолита. Кажется далеко от нас? Или возьмите переживания какой–нибудь пустопорожней барыньки времен Наполеона III. Кажется, далеко от нас? А между тем это можно сделать так, что вы дадите такое понимание этой душонки и возбудите такую ненависть к ней, которая будет действовать как великолепнейшая агитация.

Поэтому нет такой темы, о которой мы бы могли сказать, что она не нужна, и прежде всего вот почему. Мы находимся в положении строителей новой культуры, гигантской культуры, какой никогда еще не обладало человечество под руководством какого бы то ни было класса, и это строительство производит у себя класс чрезвычайно юный, чрезвычайно неопытный, которому все интересно. Он еще по–настоящему не встал по отношению к природе, которую он мало видит за своим заводом. Ему интересен не только завод, но и урывки видной ему природы, и он хочет научиться ценить воздух, воды, зелень и т. д. Если вы будете кормить его урбанистическими блюдами и скажете, что для него пейзаж литературный не нужен, то вы сделаете колоссальную ошибку, потому что мы констатируем, что пейзаж (Плеханов в свое время рассказал, откуда возникает любовь к пейзажу)23 пользуется огромной любовью у рабочих. Переходя к жизненным вопросам: что такое человек с его любовью, дружбой, ненавистью, со всякими страстями и т. д. — целый ряд примитивных вопросов, перед которыми останавливался античный грек, все эти вопросы мы также должны поставить вновь, — что такое «я», так называемая судьба и т. д. Плеханов говорит, что нельзя считать трагедией то, что человек умер рано от чахотки или что человека раздавила машина. Он говорит, что Чернышевский неправ, считая всякое тяжелое событие, бьющее по жизни, трагическим.24 Нет, трагично то, что является карой за заслуженную вину. По–моему, Плеханов тут высказывается схоластически. Ведь это очень большая трагедия, когда человека раздавит трамвай или когда человек — талантливый и абсолютно невинный — будет сожран микробом. Это социальная, общественная трагедия, и она зовет на то, чтобы броситься в бой. Она показывает, что человек зависит от природы, что фатум довлеет. Можно написать великолепную трагедию на тему о так называемом глупом случае, который есть слабость перед природой. С этой точки зрения интересны те самые проблемы, которые называются «проклятыми» вопросами, «вечными» вопросами, по–глупому конечно. Ничего нет в них проклятого и вечного; проклятого нет, потому что мы должны и сможем дать ответ, хотя до сих пор они (эти вопросы) не находили ответа. Это объясняется тем, что до сих пор ограниченные классы строили культуру, а теперь ее строит масса. И ничего в них нет вечного, потому что мы ответим на них и перейдем к новым вопросам, о которых мы еще ничего не знаем, и тем не менее на эти вопросы, те, которые глубочайшим образом начинают мучить пролетария, когда вы перед ним их ставите, еще не отвечено. Может быть, он сам перед собой их не поставил, но если вы перед ним их поставите, то он сразу почувствует, что это большие вопросы и скажет: «Ого, а я еще об этом не думал». Это обязанность пролетарского авангарда, это обязанность тех, которые воздействуют поднимающим образом на массы, ускоряя процесс их развития, являясь «акушером при общественных явлениях», как говорил Маркс.25 Это единственная задача интеллигента. До того времени пока есть разница между человеком физического труда и интеллигентом, единственная задача интеллигента — идти впереди с некоторым фонарем и освещать путь, по которому крепче, массовей, решительней пойдет сам массовый человек. Вот почему все темы актуальны и жалко, когда их зауживают, говорят: зачем ты пишешь на эту тему? Раз идет социалистическое соревнование — пиши о социалистическом соревновании, раз идет колхозное строительство — пиши о колхозах. Это и правильно и неправильно. Нужно подходить к этому диалектически. Это правильно, потому что это наиболее актуальные темы, потому что они актуальны в собственном смысле слова, это злободневные темы. Обходить злободневные темы — величайшее преступление. Мы обязаны художественно осветить злободневную тему, явления, которые сейчас занимают авансцену, их внутренние силы развития, препятствия, которые стоят на их пути, и то, чем можно одолеть эти препятствия, — всю внутреннюю диалектику явлений, которые представляют собой доминирующие явления нашего нынешнего быта.

Но если вы сделаете из этого такой вывод, что никакие другие темы нельзя ставить, или что всякие другие темы должны быть запрещены, то вы окажете колоссальную медвежью услугу и этим актуальным темам и всему культурному развитию. Человек шире этой тематики, он еще нуждается в развитии целого ряда других сторон жизни, и если вы перенапрягаете его на определенных участках, скажем, видите в пролетарии только производственника, то вы засушиваете другие черты его натуры и постепенно, очень скоро делаете ему ненавистной вашу производственную литературу, вы набиваете ему оскомину. Еще когда кто–нибудь сделает это гениально или талантливо, то гениальность подействует, но если это будет сделано не гениально, а просто хорошо, то он прочтет одну книгу, другую, третью, а потом швырнет, и вы, вместо того чтобы послужить к возвышению этой темы, скомпрометируете ее. Нельзя — пойдет ли он в кино, в театр — кроме социалистического соревнования нигде ничего ему не давать, хоть ты тресни, потому что от такого ударяния по одному и тому же месту вы сами знаете что бывает.

Поэтому актуальные темы должны занимать доминирующее место, должны занимать важное место, <но> мы обязаны делать так, чтобы они не занимали всего поля зрения пролетария. Нам даже важно, чтобы у пролетария были и философские интересы, и критические, этические интересы, и интересы — как научиться по–настоящему жить одной жизнью с природой и т. д. — потому что все такие мотивы, если мы их вводим в сознание рабочего, не только обогащают, не только дают возможность всем органам его организма развиваться более гармонично, но они дают ему роздых.

Эти правила гигиены сознания должны быть нам в высшей степени присущи, иначе рабочий будет идти к искусству только для учебы; он знает, что он к искусству пойдет для того, чтобы учиться и притом таким–то вещам, нескольким в настоящее время признанным темам.

А куда же он пойдет для того, чтобы отдохнуть? Для того, чтобы отдохнуть, он пойдет в пивную или завалится на боковую, а его нужно приучить к тому, что культурное времяпровождение есть не только учеба, но глубокий и полный сладости отдых, что он и за этим должен прийти сюда же. Вы должны приучить его к тому, чтобы он отдыхал в театре по–настоящему, не трудя опять до мозолей своих забот о производственной ударности, потому что ему нужна другая тема — семейная, рабочая тема, корнями истекающая в прошлое, ему нужна конкретная утопическая тема — так, как представляется поэту жизнь через 25–50 лет, и т. д.

Вот почему я говорю, что мы обязаны сказать себе так: актуальной теме должен быть предоставлен выбор. Если вопрос задается в том смысле, какие темы являются наиболее актуальными, — я бы сказал: злободневные. Мы до такой степени привыкли говорить об ударности тем, что всякий может их перечислить, но они постоянно меняются, и художественные произведения не могут так быстро поспевать за ударными темпами, никто, кроме футуристов, не может создавать абсолютно злободневные <произведения>.

Для того чтобы написать роман или сделать кинофильм или поставить пьесу, нужно несколько месяцев. Вы работаете несколько месяцев, приносите свой труд, а вам говорят: это устарело.

У нас было столкновение с Китаем, глубоко значительное столкновение на КВЖД, где была большая завязь отношений и с империалистами, и с белогвардейцами, и с китайской военной аристократией.26 Написали разные люди пьесы, картины, повести, приносят, а им говорят: нет, голубчики, подписан договор, и это уже прошлогодний снег. Почему таким образом говорят? Потому что у нас есть смешение злободневных тем, актуальных в ударном смысле, и вообще актуальных. Разве не актуально в историческом аспекте показать, что делают там европейцы или белогвардейцы и китайские генералы, как реагировал на это забитый кули, солдат? Разве завтра это не может повториться, если не в Китае, так в другой стране? Это остается актуальным, но не абсолютно злободневным. Надо в этом отношении короткометражным искусством, публицистическим, фельетонным искусством отвечать на самые беглые злободневные темы и развернуть в себе эту способность высокохудожественного репортажа, журналистского отклика на летучую злобу дня. Это огромная художественная задача. Более длительные темы, но так же злободневные, нуждаются в глубоком освещении. Скажем, вторжение завода в деревню — тема, которая обрабатывалась уже многими и еще может обрабатываться, потому что эта тема длительная и чрезвычайно важная, этой темы коснулся украинский писатель Микитенко в своей пьесе «Диктатура», которую он написал еще до того, как 25 тысяч рабочих пошли учить крестьян.27 Это неисчерпаемая тема. Такие вещи являются злободневными, допускающими длительную и тщательную художественную обработку. Но за этим не нужно забывать, что писатель, в сознании которого созрел ответ на какую–нибудь проблему, являющуюся гораздо более длительной, или не созрел ответ, но перед ним встала во весь рост такая проблема и он хочет на нее указать, такой писатель, если он не поставил этой проблемы или не даст ответа, если он не родит ребенка, который у него зашевелился под сердцем, он сделает худо, потому что социальным заказом зашибать действительную природу и жизнь никак невозможно. Невозможно сказать, что сейчас нужен не тот ребенок, а другой, потому что тогда у нас вместо детей будут куклы, ибо куклу можно сделать на всякий фасон, а ребенка вполне по заказу нельзя родить. Поэтому нужно предоставить писателю широкое право, кроме актуальных в собственном смысле тем, ставить какие угодно серьезные и важные темы, потому что они всегда будут актуальны. Все серьезное и важное нужно пролетариату, все будет с благодарностью принято, потому что строится огромный новый человек и новый быт, и то, что должно быть в центре внимания, остается в центре, а то, что вокруг, тоже не должно быть забыто.

Об использовании литературного наследия мне говорить не приходится. Я удивляюсь появлению столь устарелой проблемы, <вопроса>, на который уже был дан исчерпывающий ответ. Мы знаем, и Ленин говорил, что, не усвоив культурного достояния человечества, мы не сможем идти правильным и здоровым образом вперед, но усвоение это должно быть критическим. Это не подлежит сомнению. Так мы и запишем.

Есть один вопрос, который поднял тов. Михайлов отчасти полемически против меня.28 Я считаю, что тут у него путаница. Это вопрос о том, что самые последние художественные произведения, будучи выражены буржуазным урбанистом, являются для нас наиболее существенными и содержательными, а античное искусство, искусство эпохи Возрождения, подъемное <искусство> буржуазии конца XVIII — начала XIX века или нашего народничества и классицизма — это устарелые вещи. Это до такой степени бьет в лицо, что я не думаю, чтобы кто–нибудь за ним пошел. Как бы тов. Михайлов ни уклонялся, но у Маркса написано, что искусство греков во многих отношениях не превзойдено и нужно ставить вопрос о том, почему иногда искусство древних времен оказывается эстетически более живым и совершенным, чем искусство ближайших времен.29

Поставив эту «проблему», тов. Михайлов даже усумнился в правильности моей цитаты из Маркса, который говорит, что нужно быть идиотом, чтобы не понимать, какое значение античное искусство будет иметь для построения культуры пролетариата.

Правда, у Маркса буквально такой цитаты нет, но Меринг передав эти слова Маркса, которые он слышал через Либкнехта.30 Это в такой степени в духе Маркса (он знал много драм Софокла наизусть), что странно это отрицать.

Или само отношение Маркса к буржуазным классам. Мы знаем, что Маркс относился к Бальзаку как к величайшему знатоку жизни у которого нужно учиться пониманию буржуазной <действительности>, учиться не у его идей и взглядов, а учиться образу и стилю.31

Что же касается нынешнего урбанистического искусства, я очень его ценю, считаю, что можно многое позаимствовать, но это далеко не вершинный момент развития буржуазной культуры, а, наоборот, загнивающий.

Почему бы в литературе быть иначе, чем в философии? А чему учил Ленин? Изучайте нынешних буржуазных философов и не забывайте Гельвеция, Гольбаха, Дидро только потому, что они писатели XVIII столетия.32 Ленин говорил: учитесь у Гольбаха, у Дидро, потому что это был высочайший момент развития буржуазной культуры, мы многому должны учиться у них, — и с презрением относился к современной философии, всей на круг; ко всей буржуазной философии со всеми ее нынешними будто бы огромными величинами, со всеми Гуссерлями, Бергсонами и т. д.33 относились с беспощадной иронией Владимир Ильич и Плеханов.

Почему бы это в литературе быть иначе? Почему должен быть правым тов. Михайлов, который считает, что самое последнее искусство является самым важным? Потому что тов. Михайлов сам находится под влиянием американских деляческих тенденций, на него сильно действуют американские деляческие тенденции, и мы должны припомнить формулу тов. Сталина (недавно эта формула бросилась мне в глаза), которая сказана в соединении с одним из наиболее интригующих сейчас слов — «стиль».

Тов. Сталин написал, что ему представляется, что стиль ближайшей эпохи будет заключаться в соединении русского революционного размаха и американской деловитости.34

Если мы так поставим вопрос да вдумаемся хорошенько, что же такое русский революционный размах и что такое американская деловитость, то увидим, что брать одну американскую деловитость без романтики размаха (в самом слове «размах» имеется нечто романтическое, устремление к определенным идеалам, скачок из себя), — нечто, определяющееся простым делячеством, — если мы будем брать только такое американское делячество, то это будет соответствовать не шествию нашей страны по линии осуществления коммунизма, а превращению нашего СССР в новую русскую Америку, как многие мечтают. А если мы будем заниматься русским революционным размахом, но не сумеем вправить его в деловые практические конкретные формы, которые можно позаимствовать только у разных форм западного капитализма (в другом месте нам пока негде заимствовать), тогда от нашего размаха выйдут оглушительные взрывы, которые ничего существенного оставлять не будут.

Отсюда перехожу к переводной литературе. Однажды перед переводчиками я уже делал доклад и касался этого вопроса.35 Русского революционного размаха у нас много, это даже экспортный продукт (как я уже однажды выразился). Мы можем этот размах вывозить в любом количестве за границу, но американской деловитости мало. Это импортный продукт, его нужно ввозить в виде машин, книг, инженеров, хороших организаторов, в виде их примера в области науки и техники. В некоторой степени это также относится и к литературе. Но ясно, что отношение к классикам западноевропейской и американской литературы — то же самое, что и к нашим. Мы выбираем кряжевые места, волны поднятия предшествующих культур. В это время появляются так называемые классики, которые представляют собою людей, сумевших дать наиболее адекватно выраженное начало определенной культуры. У них можно учиться, критически их усваивая. В отношении современной литературы мы имеем известную небольшую часть пролетарских писателей, несколько больший круг мелкобуржуазных писателей и разные градации буржуазной литературы; часть ее является контрреволюционной, пасквильной, отравленной, и ее можно цензурой убивать, не пропускать, но известная часть нужна. Мы не можем отгораживаться от Запада. Мы не можем не следить пристально за тем, что делается с крупной и мелкой буржуазией, с крестьянством, интеллигенцией, какие процессы происходят в различных прослойках Америки и Европы, а одним из лучших показателей этого является художественная литература. Можем ли мы сказать, что так как она буржуазная и в ней много отрицательного, давайте оставим ее для жрецов, для политиков и литературоведов, которые будут по ней создавать картину той жизни, а до массового читателя ее не нужно допускать. Это не ленинский принцип. Ленин хочет, чтобы массы сами всё знали и сами взяли судьбу в свои руки. И если мы не будем предоставлять знакомство с европейской буржуазной литературой малограмотной массе или малокультурному миллионному читателю, то есть сотни тысяч читателей, которых мы обязаны знакомить с тем, что есть на Западе. Для того чтобы не было головных болей от европейского угара или не было шатаний у неоформившихся прослоек, для этого нужно такие произведения сопровождать действительно хорошо написанными, угаданными педагогически, правильно рассчитанными комментариями и предисловиями, чтобы обеспечить и наибольшую значимость выводов, типизирующих европейскую жизнь, которые сделает читатель, и обезопасить от того, чтобы он не принял за благо то, что есть раззолоченная грязь.

Как это отразилось в издательском плане ЗиФа? Отчасти отразилось в том, что от этой макулатуры мы перешли к художественной серии книг. Под влиянием этих соображений мы пришли (это видно на глаз) к изысканному оформлению книг и соответственному их содержанию. Мы стремимся актуальные темы держать на первом месте, к ним прибавляем те не злободневные, но на самом деле актуальные темы, которые позволяют строить широкое миросозерцание, новый быт, нового человека; мы даем «европейскую книгу в форме издания некоторых классических писателей, современных писателей и в форме книги, которую мы стремимся сопроводить по возможности хорошим предисловием, комментариями. Это наш прием. В будущем мы будем пользоваться им еще больше. Развертываем популярные библиотеки, у нас будет копеечная книга, массовая книга, которую может купить самый бедный и которая будет так напечатана, чтобы заманить полуграмотного читателя.

Над этим у нас есть следующая ступень, есть широкая народно–массовая библиотека, очень дешевая, для которой мы выбираем вещи особенно насущные, нужные и вместе с тем понятные.

Над этим есть популярные издания, удешевленные и, наконец, наша книга, та книга, которая является нашим достижением, нашим наилучшим достижением, книга, рассчитанная на читателя с известной культурой, но всегда на нашего читателя. Мы совершенно не желаем служить поставщиками простого чтива для людей, которые хотят убить время и в качестве орудия убийства этого времени пользуются книгой. Такого орудия для убивания времени мы давать не будем, и мы не будем потрафлять на всякие вкусы остаточных чуждых типов, которые любят покопаться в особенностях своей нервной патологии или в гривуазном развратце и т. д.

Вот тот план, который следует сегодня рассмотреть.36

Несколько слов по отношению к вам, товарищи библиотекари. Мы очень заинтересованы в том, чтобы у нас был полный контакт с вами, но мы в особенности хотим, чтобы вы указывали, что нужно давать, и как можно меньше говорили, чего не нужно давать, потому что мы это сами знаем и даже, мне кажется, что лучше, чем вы.

Когда мы после очень зрелых размышлений принимаем ту или иную книгу, то мы исходим и из уважения к писателю, относительно которого мы знаем, что это его большая, с болью сделанная работа, это его честная работа, порождение, по–настоящему, его крови, <книга>, в которую он вписал часть своих переживаний.

Если мы уже берем книгу, это значит, что мы признали этот большой писательский труд общественно значимым полностью или частично, но из этого труда вышел продукт, который мы как издатели считаем общественно значимым, считаем возможным прибавить к нему труд рабочего–бумажника, труд рабочего–наборщика и всякий другой труд, сюда следуемый, известное количество государственных денег, потому что стоит сюда все это прибавить для того, чтобы этот честный и знаменательный труд превратить в общественное достояние. И после всего этого труда кто–нибудь из вас, товарищи библиотекари, иногда без большого литературного опыта, сидя за большим столом, спросит: «Марья Ивановна, вы читали эту книжку? — Да, я ее просматривала. — Ну и как вы ее находите? — Неважно. — Ну тогда поставим сюда ноль»37 (голос с места: «Неправильно, этого не бывает!»). Мне рассказывали, что это бывает. Рассказывали наблюдатели из вашей же собственной среды. Я не говорю, что это постоянное явление. Это скорее карикатура, но если даже этой карикатуры и нет в действительности, то все–таки мы не считаем вас, товарищи библиотекари, судьями, которые могут убивать автора и всех, кто его поддерживает. Извольте пустить эту книгу в обращение и через год или полтора извольте дать отчет, как отнесся к ней читатель. А если вы этого не будете делать, то мы объявим вам самую решительную войну, ибо есть огромное явление — русская литература, есть огромное явление — русские трудящиеся массы и есть маленькое явление — библиотекари. И поэтому мы не можем позволить, чтобы потому, что вы пока что сидите на том, что вы считаете перешейком, вы могли бы, как Соловей–разбойник, перехватывать все, что идет из Мурома в Киев. Мы найдем таких людей в массах и помимо вас.

Давайте поэтому по–настоящему работать вместе, а настоящая работа требует усовершенствованных способов и ускоренных способов объективного расследования, как к конкретной книге относятся различные читатели. Ваше дело исследовательское, и только после такого исследования вы можете, с одной стороны, производить суд, а с другой стороны, написать книгу, характеризующую нашего читателя. И только. Даже и тогда вы не можете сказать, что я так наметала или наметал глаз, что вот могу посмотреть такую–то книгу Ивана Ивановича Иванова, раскрыть ее в двух–трех местах и сказать, что книга не годится, так как я опытный библиотекарь. Многие кивают головами. И я рад, что этого у вас нет. Одно предположение, что это может быть, заставляет возражать против этого. Мы требуем огромного уважения к писателю и огромного доверия к читателю. Не думайте, что вы умнее и того и другого; не думайте, что вы лучше рабочего знаете, что ему нужно, а что не нужно, — не надо опеки. Достаточно, что мы вынуждены иметь цензуру <…> Будем верить, что каждая книга, которая должна быть запрещена, не будет пропущена цензурой. Ставить другую цензуру — библиотекаря — мы не желаем и будем бороться против этого. Обязанность библиотекаря — расширить путь книге, помогать хорошей книге пройти туда… (шум, голоса: «Что называется хорошей книгой?). Прежде всего хорошей книгой называется всякая книга, которая напечатана в Советской России (голоса: «Неправильно!»). Для того чтобы убедиться, что книга, которая разрешена нашей цензурой и издана нашим издательством, — не хороша, нужно, чтобы об этом сказали читательские массы, а не библиотекарь (голоса: «Библиотекарь разговаривает с читательской массой»), в отзывах, которые даст читатель. Если вы приходите и говорите, что есть сто отзывов рабочих разных прослоек, образования и т. д. и все они говорят о том, что книга плохая, тогда мы можем сказать, что она, может быть, подлежит уничтожению. А если вы считаете, что книга плоха, а читатель пишет, что она хороша, то, может быть, тогда плоха не книга, а плохи вы. Где гарантия, что наши библиотекари имеют такую подготовку, такую степень чуткости, что они все хороши? Я считаю, что среди библиотекарей много молодых и неопытных людей, мало людей, которые могут сказать, что «мы с ног до головы подлинные социалисты», что «мы кость от кости и плоть от плоти рабочих масс». Я думаю, что таких мало, а тогда — побольше скромности. Цензурой резать, ставить ноль всякий может, а сделать так, чтобы порекомендовать книгу и, может быть, более трудную, до которой читатель не дорос, дать разъяснение, побеседовать, растолковать, — ваша настоящая обязанность. Вы должны быть, положительными руководителями в деле постепенного повышения уровня наших читательских масс и главными помощниками и проводниками книг в массы. Задерживать книгу — это самое неважное из всего, того, что вы можете сделать. Отрицательная оценка — это самая маловажная.

Заметьте, товарищи библиотекари: когда я говорил <о том>, что <иногда> нам говорят: такие–то жанры запрещены, не ходи туда, не делай того, или говорят, что такие–то темы нам не нужны, — и говорил, что нельзя так делать, нельзя окургуживать нашу культуру, нужно предоставлять как можно больше свободы, и <только> после того как книга провалилась, сказать: этот жанр не привел к <успеху>, но никак <не> априори, вы слушали молча, а когда я стал говорить о библиотекарях и говорил, что к вам это тоже относится, то вы загалдели <…>

Я объявляю, что мы будем следить за библиотекарями, следить, как исполняют они свои обязанности, и если мы будем убеждаться, что вы почти по одной обложке часто рекомендуете книги, которые вам кажутся подходящими по тематике, а мы часто берем книгу, которую вы рекомендовали как очень хорошую, смотрим и оказывается, что это паршивенькая халтура, а она вами отмечена как чрезвычайно желательная книга… (голос с места: «Примеры?»). Примеров мы вам приведем достаточное количество. И с другой стороны — мы знаем случаи, когда вы книгу, богатую содержанием, хотя, может быть, и не совсем выдержанную, оцениваете нулем, когда она исходит даже от молодого талантливого писателя. Этим вы причиняете страшный вред.

Если вы думаете таким образом действовать, а вы часто таким образом действуете, то мы с вами будем за литературу и за читателя воевать, до тех пор пока мы не будем иметь такого библиотекаря, который будет понимать то огромное уважение, которое он должен питать к писателю и читателю. А если вы этого не будете делать и, может быть, даже не делаете, мы будем с вами воевать (голоса с мест: «Неверно/», шум в зале). Я вижу, вы возражаете. Я очень рад, если это не так. Тогда давайте работать вместе, и тогда мы будем считаться с некоторыми вашими отзывами, не считая их непререкаемыми, и будем опираться на вас в проведении в массы хорошей книги, потому что наш теперешний читатель нуждается в оказании ему этой помощи.

Я очень хотел бы побеседовать с вами таким образом, чтобы все, что Я говорю, было вам очень приятно, но это совсем не входит в мои правила политического и культурного деятеля. У меня, может быть, создалось не совсем правильное суждение, что вы представляете себя сейчас как дополнительную цензуру. Если вы действительно представляете себя как дополнительную цензуру, то мы будем с вами воевать и постараемся такую дополнительную цензуру снять, будем и в партийных и в государственных органах требовать, чтобы такое право дополнительной цензуры за библиотекарями не было признано (голос: «Правильно!»).38

Вот вам мой сказ. (Аплодисменты.)

Заключительное слово

Во–первых, товарищи, я позволю себе высказать удовольствие по поводу тех высказываний, которые я слышал, <и хотя я> не знаю, были ли выступавшие товарищи представителями всего библиотечного племени, типичными образчиками библиотекарей, но сами высказывания были на большой высоте. Я с удовольствием их прослушал. Многие высказывания. свидетельствуют о большом вникании в вопрос и о хорошей ориентации, которую я считаю правильной, несмотря на то, что мы спорили.

Особенно интересно было для меня услышать, что помимо того, что сделано для привлечения читательского актива, у библиотекарей есть сознание необходимости этот метод усилить и не очень верить, когда любимые барашки называют вас своими пастушками с большой преданностью, а прежде всего проверить, что важнее всего, суждение самого массового читателя. Методы проверки книжки на передовом пролетарском читателе (мы не говорим об отсталом или представляющем собой политическую примесь пролетариате, там можно найти обывательские настроения), разумеется, не так легко обрести, но их нужно во что бы то ни стало найти и перенести центр тяжести выбора беллетристики в том случае, когда выбирать необходимо (а мы по малости средств обязаны выбирать), на самодеятельного активного читателя, без опеки педагогически якобы хорошо вооруженного политпросветчика. Никогда он не может быть достаточно хорошо вооруженным, чтобы не было подозрений, что он может стать между литературой и читателем неудачно. Вообще говоря, несмотря на то, что такая тенденция проявляется, все–таки в высказываниях библиотекарей есть тень защиты абсолютизма библиотечного, против которого я возражал.

Некоторые товарищи указывали, что библиотекари волей судьбы «сделались последней безапелляционной инстанцией, потому что трудно апелляцию обрести. Вы ставите ноль, и перед ним приходится останавливаться, как перед преградой. И если я говорил, что придется в некоторых случаях воевать, то это значит, что если немотивированные отказы будут делаться по отношению к книгам, которые мы считаем добросовестно написанными и изданными, то эти апелляции и есть война. Мы не думаем с дрекольем пойти на библиотекарей. Мы думаем об апелляции по советской и партийной линии на запрещения немотивированные. Мы хотим, чтобы библиотекари дали конституцию, а не требовали самодержавия. Конституция должна быть двоякая: во–первых, по отношению к читателю, который должен быть шире призван к суждению, и во–вторых, по отношению к издателю и писателю, с которыми <библиотекарь> должен общаться. Он должен знать, какими мотивами руководствуются писатель и издатель. Мы были оторваны друг от друга, и, само собою разумеется, что это привело к недоразумениям. Нужно постараться с ними покончить.

Мы хотели бы иметь библиотекарями не столько людей с необычайным чутьем и необычайной подготовкой, сколько людей, которые общаются с массовым читателем и знают его лучше, чем мы и писатели. Мы бы хотели иметь максимум доброкачественных и мотивированных отзывов их самих и их читателей. Если бы вы взяли на себя труд отбирать <из> груды отзывов наиболее типичные, делать подытоживания, характеризующие определенные слои читателей, определенные линии читательских интересов, вы бы оказали огромное влияние на издательства и на пишущих книги. Чем больше при этом из–за вашего плеча непосредственно смотрело бы лицо самого нужного и дорогого массового читателя, тем ваши выводы и материалы имели бы более сильное действие.

Вот с этой точки зрения я могу сказать, что, разумеется, войны объявлять, надеюсь, не придется. Я ее не объявлял голословно или безусловно. Я сказал, что если библиотекари будут настаивать на праве безапелляционного зарезывания книг, то придется воевать. Думаю, что у нас уже начинают напрашиваться сами собою известные формы контакта, которые помогут работать вместе, и я очень и очень этого хочу. Я думаю поэтому, что нужно будет уже не в таком широком собрании, а, может быть, через посредство небольшой комиссии, которую мы создадим между нами, хорошенько продумать те формы контактной работы, которые дали бы нам вместе возможность исполнять свою роль с наибольшим успехом.

Я согласен с тов. Ивановым, который говорит, что в прошлом издано много плохого. Может быть и в будущем плохое. Но сейчас мы, теперешнее руководство ЗиФа, гарантируем самую большую добросовестность и внимательность, направленную на то, чтобы всячески умножить массовую книгу. Мы сейчас ударим всевозможно на массовую книгу, массовую книгу первой и второй читательской ступени. Мы ударим на актуальные темы. Если я говорил, что актуальными темами являются не только злободневные темы, то я отнюдь не оспаривал, что злободневные темы должны стоять на первом месте. И когда библиотекари правильно подчеркивают, что злободневная литература не играет той роли, которую можно было бы признать хоть сколько–нибудь достаточной, то я должен сказать, что мы напряжем все силы, чтобы в дальнейшем это выправить. Почему мы не можем издавать массовую литературу в нужном количестве? Потому что мы не находим ее в природе в таком количестве. Мы в «Копеечной библиотеке» разводим руками: чрезвычайно трудно найти нужный материал. Необходима большая совместная работа с писателями для того, чтобы они творили соответственные вещи. На злободневность бывает часто трудно откликнуться в достаточно художественной форме, но что на этот рычаг нужно надавить, — это безусловно. Мы постараемся халтуры не выпускать, и мы вовсе не полагаем, что редакторы и рецензенты обладают непогрешимым мнением. Мы очень хотим считаться с тем, как на самом деле относится лучшая часть массового читателя к данной книге, и вас мы считаем прекрасными проводниками, если только вы это дело не испортите, если вы не будете заслонять нас друг от друга, не станете между нами и массой.

В этом отношении ваше мотивированное заявление, постоянное сотрудничество поможет избегнуть ошибок. В прошлом, несмотря на цензуру издательства, мы вываливали на рынок плохие книги. В будущем этого не должно быть.

В заключение я должен сказать, что считаю очень удачным и поучительным сегодняшний вечер и беру свой ультиматум назад, предлагаю мирное сотрудничество, но не разоружаясь, и в том случае, если вы не пойдете на мирное сотрудничество в таких формах, которые будут признаны целесообразными, то мы не отказываемся от возобновления неприятельских действий (аплодисменты).

Я думаю, что хорошо, что вместо мирной и серенькой беседы, как это часто бывает на собраниях, мы начали (и я это нарочно сделал) с конфликтной постановки вопроса. У библиотекарей, которые получили значительную долю власти, закружилась голова, и получилось бибчванство. Мне хотелось с вас это сбить, но я увидел, что вы ответили довольно сильными ударами по противоположной стороне, и это создало диалектический процесс, который из тезиса и антитезиса создаст значительный и целесообразный синтез.

Товарищи, хотя я считаю сегодняшнюю нашу беседу очень существенной, но я думаю, что самое важное и для вас и для нас — это рассмотрение плана. Если сегодня этого сделать нельзя, то, по крайней мере, мы должны иметь гарантию, что вы соберетесь, по меньшей мере, в таком же количестве. Если соберется вас меньше, то мы будем считать, что вы несерьезные люди.

- На встрече с библиотекарями присутствовало правление издательства «Земля и фабрика» (ЗиФ) и его писательский актив. Луначарский в то время являлся главным редактором издательства. ↩

- Владимир Михайлович Шулятиков (1872–1912) — социал–демократ, литературный критик и журналист, выступавший в ряде своих работ как вульгаризатор марксизма. ↩

- См. статью Луначарского «Еще о театре и социализме. (Наши разногласия. Идеология и экономика в эволюции театра. Смерть театра)». — В кн.: «Вершины», кн. 1. СПб., «Прометей», 1909, стр. 191–218. ↩

- См. примеч. 2 к предыдущей статье. Этот же вопрос рассматривается Плехановым и в работе «Литературные взгляды В. Г. Белинского» (Сочинения, т. X, стр. 295–296). ↩

- В. Ф. Переверзев. Творчество Гоголя. М., «Современные проблемы», 1914. (Изд. 4. Иваново–Вознесенск, «Основа», 1928); его же. Творчество Достоевского. Критический очерк. М., «Современные проблемы», 1912. (Изд. 3. М.–Л., ГИЗ, 1928). ↩

- С критикой положений Переверзева Луначарский выступил в докладе на конференции преподавателей русского языка и литературы в январе 1928 г. (см. «Родной язык и литература в трудовой школе», 1928, № 1). См. также примеч. 10. ↩

- РАНИОН — Российская ассоциация научно–исследовательских институтов общественных наук, существовавшая в Москве в 1923–1930 гг. ↩