КАРТИНА ПЕРВАЯ.

Маленький постоялый двор в глуши Ковенской губ. в 30-х годах прошлого столетия. Довольно просторная комната с нарами и печью. Большой стол, обставлен скамьями посредине, и маленький с парой табуретов в углу. Кровать хозяев отгорожена ширмой. Дверь налево. Два окна направо. Поздно. Все спят. На боковом столе еле светит тусклый фонарь. Сильный ветер стучит в окно, слышен шум дождя. Через минуту после поднятия занавеси раздается стук колес и цоканье лошадиных копыт. Громкое сердитое: тпру. Затем стук в дверь.

Хозяйка. Стучат, Антош.

Хозяин. Ветер стучит… Мать божья, какая непогода! (Зевает.)

(Стук.)

Хозяйка. Не ветер — проезжие… Или, может быть, Туська. Да нет мне уж раньше слышалось, будто кто–то под’ехал.

Хозяин. Туська наверное дома. Туська… Туська! Отопри дверь проезжему.

(Стук.)

Нету Туськи… Заходит бог знает куда девчонка. Заедят ее когда–нибудь волки или медведь задерет.

Хозяйка. Я ее послала в село. Ведь все свечи вышли. Сидим на лучине, как мужики. Мейер больше товару не развозит, говорит — дорога раскисла.

Хозяин. Ну и пропадет у тебя девчонка из–за свечей.

(Стук.)

Хозяйка. Подымайся ж, отворяй же: люди под дождем, под ветром.

(Стук громче.)

Грубый голос (за дверями). Чорт здесь всех передушил, что ли?

Мягкий голос. Кучер, кучер, как можно.

Хозяин (выходит полуодетый из–за ширмы). Фонарь догорает. (Харкает, отплевывается.) Вставай, хозяйка, зажги пару лучин, коли нет свечей.

Хозяйка. Сейчас. (Тоже выползает из–за ширмы.)

Хозяин (подходит к дверям). С Иисусом ли? Добрые ли люди?

Груб. голос.Добрей вас, лешие. Что держите нас у двери?

Мягкий гол. (успокоительно). Кучер, кучер…

Хозяин. А кто же там такой?

Груб. голос.Не узнал, хрыч? Ямщик Демба… господина пастора везу, немца ученого. И по–русски говорит, и по–польски, и по–жмудски. В Мединтилтас везу, к пану графу…

Хозяин (отпирая). Ну, так входите ж, перекрестясь.

(Входит грузный кучер в зипуне, несет большой чемодан. За ним в дорожном плаще пастор Каспар Фюрхтегот Виттенбах.)

Хозяин. Чего ж тебя так поздно понесло, Демба, в такую погоду?

Кучер. Думали доехать, да поломались у Рыжих оврагов, провозился там. А тут и ночь, и дождь, и чорт женится на семи чертовках.

Пастор. Кучер, кучер…

Хозяйка. Есть горячая похлебка в печи… Хлеба, водки не угодно ли — все есть.

Пастор. Я не так давно обедал. Но очень хочется согреться. Можно с’есть какую–нибудь горячую вещь. Кучер, вы хотите кушать?

Кучер. Будете платить — так с’ем… и выпью. Повозился с проклятым колесом.

Пастор. Тогда будьте добры накрывать на стол.

(Хозяйка ставит миску, две чашки, бутылку и кладет две ложки.)

Кучер (раздеваясь). Выпью за ваше здоровье, преподобный.

Пастор (скидывает плащ и тоже подходит к столу). У вас не найдется ли одна отдельная тарелка?

Хозяйка. Нет у нас.

Кучер. Ничего, ваше преподобие: я не поганый.

Пастор. Ай, нет–нет… но только я не привык еще…

Кучер. Вот у пана графа в Мединтилтасе хватит по дюжине тарелок на сто гостей.

Пастор. Помолимся (встает и шепчет, обратясь к распятию в углу).

Кучер (наливая в чашки). Можно пить? или еще чего подождать?

Пастор. Пейте, кучер, пейте пожалуйста.

Кучер. Здоровье вашего преподобия.

(Стук в дверь.)

Хозяйка. Ну это уж, наверно Туська (подходит к двери). Туська, ты?

Плачущий голос (за дверью). Ой, я же, тетя, я, ой, впустите скоренько! ей, не могу, ноги подкосились…

Хозяйка (быстро отпирая). Что с тобой, Туська? — От кого ты бежала?

Туська (девочка лет пятнадцати, бросается в комнату и падает на скамью). Ой, заступитесь! Ой, устала… Испугалась я.

Хозяйка. Да что с тобой?

Туська. Ой, попить дайте.

Кучер. Мокрая, как рыба, а воды хочет. На–ка глоточек водки. (Дает. Туська пьет и кривится.) Испугалась. Волки, что ли?

Туська. Ой, хуже, милые панове, хуже волка… Иду я с покупкой из села нашим проселком… Дождь как пустит. Туча нашла: ну темно, страсть. Хлюпает кругом, гудит в лесу. Иду я — вдруг прохожий человек нагоняет. Большущий, бурка мохнатая, шапка мохнатая, бородища седая: валит медведем. Подумала — леший, да я ведь не трусливого десятка, — перекрестилась только. Говорит: «Которое тут жилье поближе?» — Наш, говорю, постоялый. — «Вот и ладно, говорит, — водки выпью. Ты туда?» — Туда. «Идем». — Идем. Пошли. Ну, пошли. А молния сверкает, а он на меня из–под шапки уставился, молния у него в глазищах пых да пых. А он все смотрит. Вот проклятый–то ведь какой. Потом ко мне он: «Ты, говорит, — мокрая вся, ступай под мою бурку, завернемся, пойдем.» — Не хочу. — «А что ж?» — Озорничать будешь. — «Нет, — говорит, — я человечек древний, я, — говорит, — дедушка…» Ну завернул. Прошли шагов десять, он меня в шею целует. Прямо и рассказывать стыдно, милые панове — Не озаруй. — «Это потому, — говорит, — ведь вот же бесстыдник какой! — что у тебя затылок очень беленький». Да вдруг как задрожит, да как куснет мне затылок–то. Ой–Иисус–Мария, как куснет проклятый! Вот нате, тетя, посмотрите. Ведь кровь пошла, только дождем смыло. (Проводит рукой по затылку.) Нет, и сейчас кровь идет. Я как взвизгну, да от него, а он облапил — не пускает. Выскользнула, да опрометью… А он чего–то там кричит, рычит. Ух, боже ты мой, с ума сойти! Ну, вот и рассказала.

Кучер. (смеется). Укусил? Вот старый чорт! Поцеловал–то, да облапил, так ты ничего, хоть и старый, это Ваша порода любит. А он кусаться. Ха–ха–ха! Да до крови. Какой старче–то.

Хозяин. Помешанный, может статься.

Туська. Так испугал, так испугал. Вот, тетя, свечи ваши принесла. Зажечь, может быть, жуть прямо — и сейчас при лучинке. Как укусил! Чего смеетесь, пан ямщик, больно ведь и сейчас ведь больно. Леший такой. Медведь.

(Кучер смеется. Туська зажигает свечи. Стук в дверь.)

Хозяин. Еще кого–то бог привел. Эй, хозяйка, а ведь ты дверей не заперла.

(Дверь распахивается, в ней прохожий старик, как его описала Туська.)

Прохожий. Благословление на сей дом.

Туська (громко визжит).

Хозяйка. Что ты?

Туська. Он, ведь: леший.

Хозяин. Что за человек?

Прохожий. Человек прохожий. Ищет угла от непогоды. За все платит. (Со звоном бросает червонец на стол.)

Хозяин. Платить–то платишь, пан незнакомец, а зачем девочек кусаешь? Видно седина в бороду — чорт в ребро?

Прохожий. Пошутил.

Хозяйка. Хорошие шутки: прокусил ребенку шею.

Прохожий. Пошутил. Очень хороша беленькая шейка, под узлом волос. Не утерпел. Теперь уж спокоен, никого не с’ем.

Хозяин. Садитесь к столу.

Прохожий. Нет, я тут сяду. (Садится за боковой стол.) Водки мне. А золотой берите. За водку, за страх и за обиду.

(Туська уходит за ширмы. Хозяин ставит водку перед прохожим.)

(Молчание. Проезжие едят и пьют.)

Прохожий (стуча пальцем по столу.) Рум–пум–пум. Рум–пум–пум.

Кучер. А откуда бредешь, прохожий человек?

Прохожий. Из Матицы.

Кучер. Что ты: там только звери живут, там нога человеческая не ступала. Это у нас, ваше преподобие, в самой чаще леса такое есть зверье царство. А царствует там древний мамонт. Лет ему тысяч, говорят, десять.

Прохожий. Я тамошний.

Кучер (смеясь). А зовут как?

Прохожий. Локис.

(Все жмудины смеются.)

Кучер. Ну, здравствуйте же, воевода на Матице, Михаило князь Локис. А ты нам теперь по правде скажи.

Прохожий. Один такой сказал, что я лгу, — половину зубов растерял.

Кучер. Ну, ну, ты осторожней. Зубы пересчитать и я сумею.

Пастор. Кучер, кучер…

(Молчание.)

Прохожий. Рум–пум–пум. Рум–пум–пум.

(Молчание.)

Прохожий (к пастору). Образованный господин не едет ли в Мединтилтас?

Пастор. Именно туда.

Прохожий. К графу Шемету в гости?

Пастор. Да, именно.

Прохожий. Поклонитесь графу от Локиса. Он меня знает.

Пастор. С удовольствием. Если вы направляетесь туда — я могу подвезти вас, в бричке хватит места.

Прохожий. Благодарю вас. Я не туда. Да если б и шел туда — тут есть короткие тропинки для пешехода… А что до погоды, то я люблю ходить в такую погоду. (Помолчав.) Ах, господин, мы здесь лесовики, мы близки к природе. Уверяю вас, у меня есть и крепкая крыша над головой и огонь в очаге… Но вот, когда гремит и плачет небо, ропщет и отчаянно машет лес, и ночь полна тревогой и шумом — я иду погулять, на часы, до утра, в странствие, иной раз надолго. Побыть с лесом и его детьми. Тогда у меня самого в жилах закипает буря, я рычу песни в ответ грому. Из сердца, как сладкий и темный туман, подымается нечеловеческое, неиз’яснимое что–то. Идешь, идешь, как бурелом, без дороги, сквозь вереск и ельник. Иной раз сорву бурку, шапку, одежду и купаюсь под холодным дождем, который подхлестывает ветер. Становишься спокойнее и лучше. Хорошо подарить зверю в себе хоть несколько часов. Вы уж так далеко ушли в сторону от зверя там, в Европе, что он молчит в вас под человеком. А в нас он иной раз засопит, заворочается и, как землетрясение, дергает и рвет нетолстый верхний слой образа человеческого. Хорошо и расчетливо дать ему иной раз погулять по лесу.

Пастор. Вы странный человек. Судя по вашей речи, вы получили образование.

Прохожий. О, какое образование. Когда–то бывал кое–где. Но я человек глухого места на свете. Оттого и странный, может быть, для образованного господина из Германии.

(Слышно, что к дому под’ехал экипаж.)

Хозяйка. Еще кто–то.

Голос (за дверью). Отпирайте хозяева, это я, Брэдис.

Хозяйка. Доктор Брэдис из замка. В такую непогоду (смотрит в окно.) Он в коляске с фонарями.

(Хозяин торопливо отпирает дверь.)

Прохожий (вставая). Ну, с этим парнем я не хочу встретиться. Дверь одна? — Ничего: есть окно.

(С неожиданной ловкостью распахивает небольшое окно и вмиг исчезает через него.)

Брэдис (входя.) Не здесь ли господин пастор Виттенбах? Не его ли бричка во дворе?

Пастор. Я — пастор Виттенбах. (Встает.)

Брэдис (вежливо раскланиваясь). Видя такую погоду и сообразив, что ученый гость графа может быть в дороге, или дожидает в Довгеллах — я выехал к вам навстречу с графской коляской. Позвольте мне расплатиться за вас. Здесь вы уже во владениях Шеметов и гость графа. Мы можем ехать сейчас же, вас ожидает хороший ужин. Кучер может пробыть здесь до утра и возвратиться на станцию. У меня хорошие лошади и экипаж с фонарями. Нам понадобится не больше доброго часа, чтобы доехать до замка.

Пастор. Я необычайно тронут и очень, очень благодарен и вам и господину графу, который уже заочно так много обласкал меня…

Хозяин. А тут, доктор, сидел какой–то прохожий, человек, которого я не знаю. Он так испугался вас, что ушел через окно; злой человек, думается мне.

Брэдис. Да добрые люди от меня, кажется, не бегают, Тутис?

Хозяин. Добрые люди на вас молятся, наш доктор Брэдис. Вы, готовы, господин Виттенбах?

Пастор. Я сию минуту, я одеваюсь, господин доктор. Мой чемодан..

Брэдис. Ямщик, укладывайте чемодан господина пастора в коляску.

Пастор. С богом…

Брэдис (открывая дверь пастору.) Мы так рады живому человеку. Здесь глушь, край света, хотя мы, жмудь, как вы увидите, не плохие люди при всей нашей дикости.

Пастор. О, я уважаю… Прощайте, милые люди.

(Хозяева прощаются. От’езд. Занавес.)

ЗАНАВЕС.

КАРТИНА ВТОРАЯ.

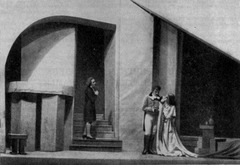

Хорошо меблированная комната в замке Мединтилтас. Дверь направо и налево. Очень большое окно в глубине. В нем вспыхивает далекая гроза, слышны иногда заглушенные раскаты грома. На одном из столов горят канделябры. Пастор и доктор только что от’ужинали и сидят за кофе и ромом.

Доктор. Вы очень приятный и поистине благородный человек, г. Виттенбах. За дорогу и эти часы ужина вы завоевали мое сердце. Впрочем, каюсь, я так одинок здесь… в смысле культурного общества, что неудивительно, если я так набросился на вас с моими наблюдениями и конфиденциями… Извиняюсь за мою назойливость.

Пастор. О…

Доктор. Если вы не слишком устали с дороги, и вас не клонит ко сну — я хотел бы еще посидеть с вами. Ведь вам придется таки пожить в замке и ориентироваться — это ведь и в ваших интересах.

Пастор. Ваша беседа полна высшего интереса для меня, г. доктор. Я весь — внимание. Все, что вы рассказали мне об этом могучем и… как сказать… девственном мире меня волнует, прельщает, и я крайне…

Доктор. И в дополнение к уже сказанному скажу еще, что на этой страшной дикости и тяжкой бедности нескольких тысяч крестьян, как ядовитый цветок… нет: как ядовитый чудовищный гриб вырос замок Мединтилтас, с его романскими башнями и готическим фасадом, с его угодьями, садом, похожим на лес, парком, теряющимся в пуще, где можно встретить лисиц и волков, с его торговлей лесом, пушниной, льном, с его огромными складами, миллионными счетами у банкиров Варшавы, Дрездена и Санкт–Петербурга… Сколько наших жмудских жизней, детских, девичьих, юношеских, гениальных, может–быть, как сам наш Мицкевич, с’ел род людоедов–Шеметов. Никто никогда не вступался за этот народ, а за судороги самозащиты он платился так, что на столетия погружался в тупую собачью преданность… Но этому приближается, конец, г. Виттенбах… Я долью вам, г. Виттенбах. Поверите ли, ведь я за целые столетия первый образованный выходец из здешнего крестьянства. Да и то по случаю благотворительного каприза чудака библиотекаря старого графа, который выпросил меня себе на воспитание. И я не для того доктор медицины, чтобы только носить сюртук и жить в довольстве. И не для того я здесь квалифицированная прислуга в доме, в котором пороли еще отца моего — чтобы забыть моих братьев. Нет, не для того, г. Виттенбах. Во мне народ мой вырос для борьбы, и я не откажусь от нее.

Пастор. Но в чем борьба? Вы меня несколько пугаете, доктор Брэдис.

Доктор. Графу сорок лет. Он не женат. Он — последний Шемет. После его смерти Мединтилтас с его 4000 крестьян и 15000 десятин лесу и т. д. отойдет русскому правительству. Но, по существующему у нас праву, граф может свободным завещанием распорядиться огромной частью своего богатства. Я борюсь за то, да, поистине, — борюсь, чтобы он завещал все это потомкам тех, чьими страданиями все это создано.

Пастор. Это удивительная мысль! Все это очень интересно… Но как же относится граф к вашему необыкновенному плану?

Доктор. Он человек образованный и по–своему гуманный. Широкая натура, недюжинный ум. Но, конечно, в нем живет кровь тысячелетних хищников. То он выслушивает меня, строит планы вместе со мной, то прогоняет меня с проклятиями. У нас идут непрерывные схватки. Не думаю, чтобы он любил крестьян, но он иногда слышит… голос справедливости, глаголящий моими устами… к тому же он терпеть не может Петербург.

Пастор. Но скажите, почему же он остался холостым при таких роковых обстоятельствах для его рода?

Доктор. О, это целая история, таинственная, как говорят некоторые… И к тому имеющая отношение к науке, к медицине, к новейшим идеям, старающимся как раз разсеять все таинственное. Я долью вашу рюмку, г. Виттенбах. Полумистически, полунаучно, зачитываясь Гаманом, еще больше драмами Вернера и Грильпарцера, а с другой стороны, работами Сант–Иллера, Биша и английскими медицинскими журналами, граф безумно верит в наследственные проклятия или в физические перерождения тканей и нервов из рода в род. Он считает не то проклятым, не то глубоко больным свой род. И, конечно, он прав. Он сам, положим, далеко не такое чудовище, каким был его отец. Я еще помню этого скрягу, Немврода и истязателя. А деда даже тогда, в глубине 18-го века, отдали под опеку королевского комиссара, потому что своими жестокостями он довел свою челядь до безумной вспышки, и это открыло смрадную, демонскую картину его самоуправства. Да, граф Михаил, конечно, поцивилизованнее, он даже был в университете, в Вильно. Путешествовал. Но почему–то он очень неважного мнения о себе, и даже мне заявил: прекращение рода ужасно, но у меня не будет детей. Ха–ха–ха, каюсь: я поддерживаю в нем эти мысли. Рюмку рому еще, г. Виттенбах, это отличный ром?

Пастор. Благодарю вас… последнюю… Итак, граф не предполагает жениться?

Доктор. Как это ни покажется вам странным, даже диким, но в продолжение тех девяти лет, что я служу здесь, граф вел более девственную жизнь, чем самый благочестивый монах в соседнем монастыре св. Лазаря.

Пастор. Вот как.

Доктор. А казалось бы, человек геркулесовского сложения… И всякая молодая крестьянка была бы счастлива. Между тем народ у нас красивый, иная девушка, если ее вымыть в бане, выйдет оттуда как настоящая Киприда из пены морской… Я извиняюсь, г. пастор. (Пауза.) Да, это меня утешало, это обещало… но теперь… теперь его угораздило влюбиться.

Пастор. Вот как.

Доктор. Да… и сейчас же его мистико–натуралистический пессимизм насчет себя самого пошатнулся… Я уже давно предполагал, но теперь у меня нет больше сомнений. И пока не слишком поздно — я пойду в аттаку… Завтра я пойду в решительную атаку, т. Виттенбах, иначе все, что мной достигнуто за три года — станет под вопросом. Ведь я уже три года дискутирую самым страстным образом этот вопрос с моим чудаковатым патроном.

(В эту минуту за стеной раздается какой–то протяжный и зловещий вой.)

Пастор (вставая со стула.) Что это? Бог в небе, кто кричит таким образом?

Доктор. Это графиня.

Пастор. Как?

Доктор. Графиня–мать. Моя главная пациентка. Садитесь, ничего. Припадок скоро пройдет, с нею опытная сиделка. Ничего: она сейчас успокоится.

(Вопль смолкает.)

Пастор (садясь.) Какие мрачные вопли!

Доктор. Мединтилтас — невеселое место. Гнездо аристократов, г. Виттенбах, аристократия — выродки, исчадия, гнилая, гангренозная часть рода человеческого. Великая революция тридцать лет тому назад далеко не сумела закончить необходимую операцию, хотя и обладала бестрепетными хирургами.

Пастор. Я иного мнения о дворянстве… Я чту высшие классы…

Доктор. Может быть, вы не видели их так близко и уж, наверно не изучали с таким злобным любопытством и научным интересом, как ваш покорный слуга. К тому же у вас в Европе они покрыты очень густым слоем лака. У вас они похожи на пестрых и изящных ядовитых змей. Польская, русская и особенно литовская аристократия почти совсем гола и, согласно остроумному замечанию, ее надо только поскоблить, чтобы добраться до татарина. Да не обыкновенного, а до Батыя, Чингиза, капризного зверя, виртуоза кровожадности, раба своих уродливых страстей, в жертву которым обрекает он своих рабов… У меня собрана коллекция не анекдотов, но научно проверенных мной свидетельств и лично наблюденных фактов… О, этих людей надо истребить или, — и это менее гуманно после грядущей подлинной революции, — построить для них всех, всех, для детей их тоже — особые сумасшедшие дома… И обесплодить их мужчин, а за оплодотворение аристократки назначить гильотину… Граф прав, что боится хуже убийства зачать нового Шеметенка.

Пастор. Милосердный бог, как вы озлоблены! Мне страшно слушать вас. Надо больше веры в провидение божие.

Доктор. О, на эту тему я не стану разговаривать с вами, г. пастор: тут мы менее всего сойдемся. Я извиняюсь, что похитил у вас такую большую часть ночи, г. Виттенбах. (Подходит к окну.) Близится рассвет. Тучи расходятся, хотя молнии еще вспыхивают. Завтра будет прекрасная осенняя погода; в такую пору наш край красив, как золотой рай, только что вышедший из рук Иеговы, как повествует ваша книга. Как страна полузверей–полубогов наших чудных, свежих, лесных божеств, легенды о которых вас должны интересовать, как великого филолога, если не как ученика еврейских жрецов. Ведь в верстах в десяти отсюда уже начинается Матица, куда редко проникал человек, — Матица, опоэтизированная великаном Мицкевичем, новым Адамом Жмуди… Я разболтался от лишней рюмки рому, дорогой пастор. Прошу великодушно простить меня. Ваша постель мягка. Вы хорошо уснете. Ах, какое упущение, они не повесили занавеску на окно; как бы солнце не разбудило вас завтра слишком рано.

Пастор. О, не беспокойтесь… наоборот, я боюсь проснуться только к полудню.

Доктор. Во всяком случае, мы–то вас будить не будем. Эта дверь ведет в большой коридор. Эта всегда заперта наглухо, За нею апартаменты больной, но она спит далеко, к тому же это живой автомат, к рассвету она регулярно засыпает и спит до полудня, днем она тоже не будет вам мешать, так как мы с Михалиной держим ее либо в парке, либо в стеклянной галлерее, когда бывает дурная погода. В остальном — это самый уютный угол замка. Как раз над вами такую же комнату занимает сам граф. Я болтаю, болтаю, а у вас слипаются глаза, г. Виттенбах. Спокойной ночи!

Пастор. Вам также, дорогой доктор.

(Раскланиваются. Доктор уходит.)

Пастор (прохаживаясь.) Странный дом, странные люди. Будем верны нашему правилу. Маленькую записку дорогой Гертруде. И летописно верная запись в дневник… О, сегодня есть что записать. (Переходит к письменному столу.) Они внимательны и гостеприимны, все на месте. (Отпирает чемодан и достает толстую тетрадь.) Хочу спать, но порядок… прежде всего (садится к столу у окна, поставив туда оба канделябра.) Завтра знакомство с этим странным, но любезнейшим графом Шеметом… Как блеснули глаза у этого мужицкого сына, когда он заговорил об уничтожении аристократии. Сам–то ты, ученый доктор и демократ, далеко ли ушел от зверя? О, господи боже, царь царей, и более: господь стихий духа и природы, какой странный мир соизволил ты создать! Господь бог во всяком случае больше похож на поэта в новом духе, вроде этого Байрона или нашего Гоффмана, чем на своих трезвых, благочестивых и аккуратных служителей, вроде моих собратьев в Кенигсберге. Причудлива его поэма. Но свят, свят, свят… и не нам быть твоими критиками, творец непостижный. Все это надо тоже записать (Пишет.) Найду ли я мой Cathechismus Samogiticus? Какое торжество и для науки и для ее смиренного поборника Каспара… Пиши же, помолись и засыпай, Каспар Фюрхтегот!

(Пишет. Запертая дверь бесшумно отворяется. Тихо входит высокая стройная старуха в черном платье с белыми кружевами, волосы ее распущены, лицо мертвенно бледно. Она призрачно стоит в дверях. Потом также беззвучно скользит к зеркалу, смотрит в него с жадным любопытством и вскрикивает.)

Пастор (тоже вскрикивает, и вскакивает, испуганно опираясь на стол спиною). Кто здесь?

Старуха (указывая на зеркало). Скажите, сударь, это я? Да? Это я… Там в заркале?

Пастор. Вы, мадам.

Старуха. Какая я ужасающе старая… Я очень безобразна. Это ужасно! Когда у меня было зеркало, я была красавица. Я знаю, что мои волосы стали серыми. Они были, как ночь… Но я не думала, что столько морщин, столько морщин. (Рассматривает себя.) Как это глупо не давать мне зеркало. Они вытворяют подобные глупости. Сколько морщин… вокруг глаз. Аделина. Господи боже! Это Аделина! Вот что они сделали. Так это мои глаза? Мои губы? Вот это теперь Адель, милая Адель, богиня Адель?

(Вдруг садится на пол и, не закрывая лица, плачет, как дитя.)

Пастор (суетясь вокруг нее). Мадам, мадам, графиня! (Старается поднять ее.) Не позвать ли кого–нибудь?

Старуха. Боже вас сохрани! Эти грубияны будут кричать на меня. Михалина выйдет из себя. Добрый человек, меня угнетают здесь. Она меня бьет. А доктор притворяется, что не верит этому.

Пастор. (усаживая ее в кресло). Что вы! Да разве ваш сын разрешил бы?

Старуха. Сын? У меня нет сына… Неужели вы думаете, что я признаю сыном княжны Кейстут это чудовище? Да разве закон в Литве, чтобы мать признавала своим сыном плод насилия. Его отец изнасиловал меня…

Пастор. О, мадам…

Графиня. Я давно хотела рассказать все это… но кому? Я украла ключ у Михалины, чтобы посмотреть в зеркало, но Иисус милостивый послал мне свидетеля. Садитесь. Она спит. Она дрыхнет, проклятая ведьма. Ведь она сумасшедшая, надо вам сказать. И доктор тоже. Слушайте! Только не верьте, что я тоже сумасшедшая. Я была странная, и когда вы все услышите — вы не будете удивляться этому. Но это прошло. Слушайте. Самое главное то, что никому неизвестно, оборотень ли был граф Михаил Казимир? Слушайте, вы евангелический пастор?

Пастор. Да, графиня.

Графиня. Это нехорошо. Я католичка. И умру так. Но мой муж и все Шеметы, это ужасно — они еретики, они социнианцы, я говорю вам это. Но вы образованный человек. Скажите, бывают оборотни? В святом писании об них ничего нет?

Пастор. Их не бывает, графиня.

Графиня. Кто знает! (Вперяет в него долгий испытующий взгляд.) Вы не собираетесь ли обмануть меня? Предать? Какой же вы тогда служитель Христа? Ведь вы верите в сына божия?

Пастор. О да, не менее любого католика, графиня.

Графиня. Я не знаю, был ли он оборотнем… Но я все вам расскажу. И когда вы будете в Париже и увидите князя Ольгерда Кейстута — вы все перескажете ему. А что он умер — это их сказки. Только послушайте, поклянитесь мне евангелием, что вы не скажете Ольгерду, будто я стара и некрасива. Да он и не поверит таким вещам о своей Адели. (Вздыхает и задумывается, пастор моргает и беспокойно ерзает.) Так вот, слушайте. Совсем не правда, что я заболела от медведя. Конечно, он сломал мне ногу… Это ужасно было. Не надо вспоминать, потому что это ужасно, но я сразу потеряла чувства, когда из его пасти пахнуло вонючим огнем… И я пробудилась уже в постели. И все прошло. Только нога была сломана. Мне все рассказали: как он схватил меня, когда лошадь упала, как Игнась стрелял совсем пьяный и мог легко убить меня, но убил медведя. Это ужасно, не правда ли? Немудрено помешаться? Но я перенесла все. Я оправилась. Но когда граф явился ко мне ночью… Я еще была слаба… И отправил сиделку… Я не стану, конечно, всего рассказывать, но именно тут было самое ужасное. Он был тоже… тоже медведь. Он был медведь, был медведь, граф Михаил Казимир Шемет. Я не знаю, тот ли самый. Я не знаю этого теперь. Тогда я была уверена, что это тот. Я кричала… Как я кричала! Сиделка вбежала. Но он зарычал на нее, и она исчезла. Тогда он запер двери… Ах… нет, нет, со мной не будет припадка, не бледнейте… Я защищалась, кричала: медведь, медведь! А он яростно хрипел: ты с ума сошла! Он рычал и опять тот же оскал и тот же зловонный огонь из пасти; близкие глаза, жуткие, совсем близко, око к оку, не как у людей… И я опять потеряла сознание… Тут–то время бросилось бежать. Длинные ночи и дни по несколько минут. Да… оно летело. Ведь не только я постарела, но и этому зверенку теперь уже 15 лет… Сегодня может быть, уже больше. Я его не вижу. Он меня боится. Я всем говорю, кто он. Но ведь я никого не вижу. Доктор и Михалина — его клевреты. Но я умна. Вот я, наконец, рассказала правду, всю правду… Больше нечего рассказывать. Нет, нет, не удерживайте меня, милый. Нет, нет, Михалина может проснуться. Ведь у нас тайное свидание с вами. Вы совсем не похожи на моего кузена Ольгерда. Но вы его увидите в Париже. Он там. Хотя он горд, но вы сможете прямо прийти к нему, когда скажете, что вы от княжны Адели. Ах, что бы послать ему? Локон волос? Но они… несколько испортились, он не узнает их, он не поверит. Хотя у меня те же духи. Что бы послать?.. не знаю… Вот что (внезапно порывается к нему и долгим поцелуем целует его в губы).

Пастор (барахтаясь). Графиня… мадам… боже мой…

Графиня. Вот… передайте же ему это, милый! Это ему, а не вам. (Лукаво улыбается.) И больше не держите меня, милый. Нельзя, нельзя. Но если хочешь — я приду в другой раз. Тот поцелуй ему, а этот, воздушный — тебе.

(Грациозно посылает ему рукой поцелуй, делает изящный и кокетливый реверанс, тихо смеется и легко ускользает в дверь. Дверь закрывается, слышен негромкий звон замка.)

Пастор (минуту не может прийти в себя). Ошеломляюще… Куда я попал? Надо ли записать и это? У меня кружится голова. Как она странно надушена. Вся комната полна запахом увядших роз… Как бьется сердце! (Подходит к окну и распахивает его.) Ночь темна и свежа.

(Вспыхивает молния. Пастор вскрикивает и отшатывается: на дереве против окна полувисит, полусидит человек, который с любопытством, а в это мгновение со страхом смотрит на пастора. Это мгновение вспышки… все снова погружается в тьму.)

Пастор. Вор! (Бросается к канделябру, высоко подымает его и освещает пространство за окном, но там никого нет, только дерево у самого окна.) Или померещилось?.. Жуткий дом… (Ходит по комнате.) Заснешь тут!.. Позвать кого нибудь? (Крик петуха.) Слава богу, утро близится. Жуткий дом Мединтилтас. Помолись богу, Каспар Фюрхтегот…

ЗАНАВЕС.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ.

Та же декорация. Позднее утро. Окно отворено. В него светит солнце сквозь ветви большого, по осеннему золотого, дуба. Слышно пение птиц. Пастор в углу без сюртука умывается. Казачок льет ему воду из рукомойника. Стук в дверь.

Казачок. Ой, ой, подождать надо. Пан умывается.

(Дверь отворяется, входит граф в бухарском халате и ермолке, с чубуком в руках.)

Граф. Ну, ничего… Я подожду здесь.

Пастор (торопливо и сконфуженно). Сейчас, я готов. (Поспешно вытирается полотенцем.)

Граф. О, не беспокойтесь! Я понимаю, что вы не могли сегодня встать рано. Мне доложили, однако, что вы уже проснулись.

Пастор. Сейчас… Вот… (надевает сюртук, который держит ему казачок и от торопливости несколько раз не может попасть в рукав).

Граф (садится в кресло и курит. Когда пастор готов — сидя протягивает ему руку). Вашу руку, пастор Виттенбах. Я и есть Михаил Шемет, к вашим услугам. Как спали?

Пастор (пожимает руку графу и садится на стул около стола). Хорошо… очень хорошо.

Граф (улыбаясь). Вам никто не мешал?

Пастор (нерешительно). Н–нет… Нет.

Граф. Мне говорили, что мой грубиян — Брэдис — позволил себе занимать вас своими россказнями до поздней ночи?

Пастор. О, я весьма благодарен доктору Брэдису…

Граф. Вы — любезнейший человек. Защищайтесь здесь от всех, от меня в том числе. Мы — глушь: изголодались по образованным людям.

Пастор. Помилуйте…

Граф (казачку). В минуту завтрак пану. (Казачок исчезает. Граф неожиданно краснеет и сконфуженно смеется.) Как вы на меня посматриваете, господин пастор? Узнаете? А? Пастор?

Пастор (нерешительно). Мне… кажется…

Граф. Ну да… ну да… вы меня узнали. Это был я! Вы захватили меня за большой шалостью.

Пастор. О, что вы, граф…

Граф. Весь день я провел с головной болью, запершись в своем кабинете; ночью, когда миновала гроза, вышел в сад. Ваше окно было освещено, и я не сдержал любопытства… Я бы должен был назвать себя, когда вы меня увидали, представиться, но положение было слишком смешным… Я устыдился и бежал… Ради бога, простите, что я нарушил вашу работу.

(Горничная вносит поднос с завтракам.)

Граф. А вот ваш завтрак. Я очень прошу вас не стесняться меня и спокойно кушать ваш кофе. Закусывайте, пожалуйста… Я думаю, разговор мой вам не помешает.

(Горничная устраивает завтрак на столе вместе с казачком и оба уходят. Разговор продолжается и при них.)

Пастор. Я крайне счастлив…

Граф. Итак, одна из целей вашего приезда ко мне — познакомиться с «Самогитским Катехизисом» отца Левитского?

Пастор (присаживается к столу и наливает себе кофе.) О… Мне интересен… край… Я польщен знакомством с графом. Мне надо произвести некоторые исследования, укрепить мое нетвердое знание литовских наречий… Но катехизис глубоко меня интересует. Некоторые ученые решаются отрицать самое его существование.

Граф. Они ошибаются. Желая загладить мою вчерашнюю неловкость, я сам сегодня утром разыскал ваш клад в моей библиотеке. (Вынимает старинную книжку из кармана халата.) Вот вам Самогитский Катехизис.

Пастор. Боже (торопливо берет книгу). Это он… это он… Вы позволите изучить?

Граф. Он ваш, пастор Виттенбах.

Пастор (вставая.) Как мне благодарить…

Граф. Никак… Итак, главная ваша цель — перевести Евангелие на наш мужицкий язык?

Пастор (садясь). Именно. Библейское общество…

Граф. Благородная цель. Но разрешите мне маленькое замечание, пастор: ни один жмудин не умеет читать, ха–ха–ха!

Пастор. Может быть. Но ваше сиятельство разрешит мне, со своей стороны, указать, что отсутствие книг и служит препятствием к грамотности. Будут книги — будут и грамотеи. У многих дикарей это было так… О, о, ваше сиятельство, не подумайте, что я приравниваю здешнее население к дикарям.

Граф. Дикари, дикари… Ну что же, ваше усердие во всяком случае похвально, а ваш филологический интерес к нам льстит нашему самолюбию. Только иногда на этой почве встречаются курьезы: недавно мне прислали из Кенигсберга собрание наших дайн, напечатанное немецкими буквами; признаюсь, я не мог их читать, ха–ха–ха!

Пастор. Дайны Лесснера?

Граф. Кажется… А уж в смысле поэзии, это прямо идиотские штуки.

Пастор. О, зачем же… Но, конечно, тут интерес, главным образом, филологический… Однако я питаю надежду… Надеюсь набрать здесь более нежных цветов народной поэзии.

Граф. Нежные цветы у литовцев? У мужичья… Что вы!

Пастор. Однако несколько недель тому назад мне дали в Вильно запись превосходной дайны, замечательной как в историко–бытовом отношении, так и в поэтическом (достает бумажник и роется в нем). Запись со мною: позвольте мне хоть несколько строк…

Граф. Сделайте одолжение. Только не забывайте пить ваш кофе. Вы простите, что я курю трубку. Я и вообще любитель, а уж слушать поэзию без табаку, воля ваша — не могу вовсе.

Пастор. Дайна озаглавлена: «Будрыс и его сыновья».

Граф. Будрыс и его сыновья?

Пастор (читает.) Зовет старый Будрыс на передний двор троих сыновей, истых литвинов, как он сам, и говорит:

«Кормите ратных коней, снаряжайте седла, вострите мечи да копья. Слыхал я в Вильно: будут трубить три похода на три стороны света. Ольдгерд грянет на русские посады, Скиргел на ляхов, Кейстут на тевтонов. Вы крепки и здоровы: послужите–ка краю, да помогут вам литовские боги! В этот год я не еду, а вам дам по совету на все три дороги. Первый пусть едет с Ольдгердом на Русь к Ильменю под стены Новгорода, там собольи хвосты, а серебра у купцов, что льду.

«А другой пусть идет с князем Кейстутом бить собачьих детей крестоносцев. Там янтаря, что песку, сукна чудного лоска, а поповские ризы в брильянтах. За Скиргелом пусть летит третий за Неман. Хоть скарб там убогий, да зато оттуда привезет он мне добрую сноху.

«Ведь полячки–коханки всех пленниц земли милее: веселы, как котята, белы, что сметана, брови и ресницы черны, а очи как звезды!

Граф. Ха–ха–ха! Я очень извиняюсь, г. Виттенбах, но я не могу удержаться от смеха: пастор, пастор, кто так подшутил над вами? Вы, конечно, прекрасно читаете эту мнимую дайну, но это точный перевод, и хороший, на наш мужицкий язык польской баллады Мицкевича.

Пастор (пораженный.) Что вы?! Как?

Граф. Кто–то хотел презло подвести вас… Подкопать вашу ученую репутацию.

Пастор. Боже мой!.. Какое вероломство… Мне дала эту дайну весьма образованная паненка, с которой я имел случай познакомиться в Вильно у княгини Катажины Пац.

Граф. Эта паненка была обманщица… И ловкая, и злая. Нельзя ли узнать ее имя?

Пастор. Панна Ивинская.

Граф (вставая). Панна Юлька. Моя соседка. Ах, проказница! Можно было догадаться сразу. Эта девочка провела вашу великую ученость, пастор. Да, это чудесная баллада Мицкевича, которая еще лучше звучит в переводе Пушкина.

Пастор. Я ошеломлен… Какая… Как…

Граф. Так вы знаете панну Юльку?

Пастор (растерянно). Имел честь быть ей представленным.

Граф. И очарованы? А? Разве можно знать ее и не быть ею очарованным?

Пастор. Действительно — она обворожительна… Я редко встречал столь… как сказать… кружащее голову существо.

Граф. Ха–ха–ха… Кружащее голову? Так что она вам показалась очень милой?

Пастор. Очень.

Граф. Всем так… А между тем…

Пастор. Она красавица.

Граф. Нну?.. Не знаю…

Пастор. Я не видел глаз красивее.

Граф. Неужели? Что касается меня, то если я нахожу что–нибудь хорошего в ней — так это необычайную белизну ее кожи. Снег. Она прозрачна. Видишь, как переливается кровь в ее жилах. Правда? Но она и холодна, как снег. Панна Юлия — бездушная кокетка. О, я знаю ее хорошо. (Ходит по комнате.) Каждое лето она со своей сестрой — вот это настоящий ангел в отличие от старшей… гостит у своей тетки в Довгеллах. Их усадьба возле села того же имени, которое вы проезжали… Панна Юлия, о, я хорошо ее знаю (снова садится и пускает облака дыма). Да, простите, мы говорили о народной поэзии?

Пастор. Совершенно верно, граф.

Граф (неожиданно вновь смеясь). Этакая проказница… Со скуки, конечно… Она очень скучает. Живет, как, в монастыре.

Пастор. Она очень много выезжала в Вильно. Как раз я встретил ее на балу, который княгиня Пац давала в честь офицеров русского гарнизона.

Граф (вновь вставая). Ну да, ну да… Вот, вот. Самое подходящее общество для нее. Тут–то она дает волю своему легкомыслию… Только и слышишь ее смех. Всех дурачит, всех увлекает, над всеми издевается. А, в конце концов, какой–нибудь щелкопер ад’ютант женится на ней и увезет ее в Петербург… Что ж, она и там поблистает несколько лет, все так же пусто. Она проживет жизнь без единого сильного чувства, как какое–то смеющееся привидение. Разве этот постоянный хохот, эта игра — счастье? И разве она может принести счастье кому–нибудь другому? Человек интересен ей, пока он в нее не влюбится. А это обыкновенно случается скоро. Потом она помучит немного, и человек ей надоедает… Она уже увлекает другого, третьего. Право, она и сама, может быть, так чудовищно привлекательна только на первое время. Допустим, вы поймали эту стрекозу, которую так трудно поймать. И что же? Что вы с ней будете делать? Разве она может жить любовью, привязанностью? Привязанность и панна Юлька! Тотчас опять романы, или начнет скучать и увядать, как вот здесь. Панна Довгело вынуждена и сюда выписать для нее гостей офицеров, русских лоботрясов. Ах, удивительная девушка: абсолютно не способна к любви, а живет только любовью, как–будто ее цель — влюблять в себя все, что встречается по дороге. Вы знаете, когда она зацепилась за куст роз, она рассмеялась игриво и сказала: «Ах, ты шалун. Тебе хочется, чтобы я побыла с тобою? Вот тебе сладкое наказание!», и она отломала несколько роз и приколола их к груди и волосам… (Пауза.) Ей предстоит пустая жизнь. Впрочем, что нам за дело до нее. Правда? А жаль, что она совсем не годится в пасторши? Вы ведь не женаты, Виттенбах?

Пастор. Нет… Но я помолвлен.

Граф. Это лучше. А то «кружащее голову созданье»… Это ведь Цирцея. Молодой пастор, несмотря на свои очки, очень приятный — не хуже, конечно, розового куста.

(Входит казачок.)

Казачок. Ясновельможный пан граф, пан доктор просит великодушно простить его. Он очень просит после разговора с паном пастором уделить ему немного времени.

Граф (нахмурившись). Вот как… Пускай придет сюда. (Казачок уходит.) Брэдис мужлан. Не глуп. Но груб… Он будет говорить мне неприятности. Пусть говорит при вас. Я извиняюсь, но вы позволите? У нас есть споры, в разрешении которых вы, может быть, примете участие. Я чувствую к вам большое доверие, Виттенбах, (протягивает ему руку).

Пастор (встает со стула, подходит и жмет руку графу). О!

Казачок (входит). Ясновельможный пан граф, пан доктор просит разговора отдельно.

Граф. А я приказал ему прийти сюда. Понятно? Скажи Брэдису, что у меня есть сведения, что пан Виттенбах и так все знает. Так и скажи ему. Его сиятельство уверено, что пан Виттенбах и так все знает. Так и скажи.

(Казачок уходит.)

Граф. Вы, пастор, знаете наши секреты (принужденно смеется). Вчерашняя ночь вас хорошо ориентировала… Не будем говорить об этом… Мужлан волнует и злит меня. Хотя он славный парень… по–своему… Впрочем, вы увидите, как я буду с ним спокоен, хотя он будет говорить вещи, за которые надо было бы вышвырнуть его в окно. Гей. (Вбегает казачок.) Трубку переменить! (Казачок убегает с трубкой, граф удобно усаживается в кресло.) Садитесь, пастор, рядом со мной и чувствуйте себя, как в театре.

(Входит Брэдис.)

Брэдис. Здравствуйте, ваше сиятельство.

Граф. Добрый день, Брэдис.

Брэдис. Здравствуйте, г. Виттенбах.

Пастор (встает, подходит к Брэдису и жмет ему руку). Здравствуйте, доктор.

Граф. Садитесь, Брэдис.

(Брэдис садится.)

Граф. О чем поведете речь?

Брэдис. Я хотел поговорить с вами, ваше сиятельство, уже давно, но вашему сиятельству все было недосуг, как это ни странно при нашей не столь уж переполненной делами деревенской жизни. Сегодня ваше сиятельство нашло время для длительной беседы с г. Виттенбахом, и я подумал, что и мне удастся, быть может…

Граф. Ну вот: удалось.

Брэдис. Я предупредил ваше сиятельство, что разговор имеет такой характер, что требует некоторой конфиденциальности.

Граф. Дело о ваших личных секретах, что ли?

Брэдис. Нет, — о делах, ваше сиятельство.

Граф. Тогда предоставьте мне, Брэдис, знать, с кем мне быть откровенным.

Брэдис. Я боялся, что именно мне не удастся, быть–может, установить границы желательной вашему сиятельству откровенности в присутствии человека, вчера ночью появившегося в Мединтилтасе и только один час имеющему счастье быть знакомым с вашим сиятельством.

Граф. Говорите все.

Брэдис. Тем лучше: дело, о котором я хочу говорить, так благородно, что во всяком случае не мне бояться просвещенного свидетеля.

Граф. Ну и прекрасно. Приступайте.

Брэдис. Я хочу вернуться к разговору, который мы неоднократно вели с вашим сиятельством, не доводя его до конца, не делая из него практических выводов, без которых он является простым препровождением времени.

Граф. Гм…

Брэдис. Я исхожу при этом из моих глубочайших убеждений, которые в принципе не отвергает и ваше сиятельство. (Пауза.) Ни я, ни вы — надеюсь, господин пастор, не принадлежим к числу Панглосов, полагающих, что все наилучше устроено в этом наилучшем из миров. Природа — и та поддается улучшениям. Ум и воля призваны постепенно приспособлять ее к нужде человеческого рода. Это более верно касательно устоев человеческого общества… Из них многие являются наследием времен варварских, темных и жестоких. Не надо быть якобинцем, чтобы стремиться внести в жизнь посильные поправки. Мы редко видим, чтобы монархи и вельможи, у которых столько возможностей, были бы не то что достаточно просвещены умом, но достаточно проникнуты благими идеями, чтобы сколько нибудь решительно проводить их в жизнь, особенно, если они идут вразрез с их эгоистическими интересами.

Граф. Замечательно говорит, не правда ли, Виттенбах?

Брэдис. Я хочу говорить с максимальной убедительностью и краткостью: этого требует и святость дела, и уважение к вашему сиятельству.

Граф. Замечательно говорит.

Брэдис. Ваше сиятельство находится как раз в таком положении, что может совершить великий акт, находящийся в полном соответствии с передовыми идеями века, долженствующий осчастливить тысячи добрых людей, прославить имя вашего сиятельства…

Граф. Завидный дар слова!

Брэдис. Ваше сиятельство знает, в чем дело. Дело в составлении духовной, по которой ваше сиятельство, как лицо, не имеющее сколько–нибудь близких родственников, отказало бы всю немайоратную часть своего имущества, а она составляет три четверти состояния вашего сиятельства, крестьянам вашего сиятельства, кои составили бы для сего особое общество, или братство за круговою порукою, об’емлющее все деревни и все семьи дворовых вашего сиятельства.

Граф. Да… это верно, Виттенбах. Я — холостяк без родственников. Отдав бедным труженикам мое имущество — я обираю только русский фиск, к которому — видит бог — родственных чувств не питаю, ха–ха–ха.

Брэдис. Совершенно справедливо, ваше сиятельство.

Граф. Но, Брэдис, не надо считать меня дураком.

Брэдис. Да сохрани меня разум от такой дикой мысли.

Граф. Я вас не считаю дураком… ну и не делаю вам предложений совершить глупость.

Брэдис. Позвольте, чем же глупо мое предложение?

Граф. Да ведь, если не вы сами, то первый мужик, узнавши о существовании такой духовной, — при первом благоприятном случае почтет своим приятным долгом укокошить меня. Считая вас умником — не поручусь, что этого не сделали бы вы.

Брэдис. Ваше сиятельство!

Пастор. О!

Граф. Если меня зарезать — то, пожалуй, суд отречет завещание, но если извести меня исподволь, по–докторски, научно, — кто будет знать?

Брэдис. Никогда не предполагал я, что в голове вашего сиятельства зародится столь чудовищное предположение. Чем подал я повод считать меня преступником?

Граф. Умом. Будь вы даже чистым идеалистом, вроде какого–нибудь там Сен–Жюста, или Сен–Симона, вы и тогда могли бы это сделать, чтоб приблизить пору счастья для этих вот ваших бедных тружеников ценою… чорт возьми: ценою сокращения на 20 лет, я предполагаю столько прожить, Брэдис, — лет на двадцать жизни бесполезного трутня. А? Клянусь богом, будь я на вашем месте, а вы на моем, удайся мне убедить вас сделать такое глупое преждевременное завещание, я бы очень скоро преискусно отправил вас к одураченным праотцам держать там ответ, ха–ха–ха!!

Брэдис. Я возмущен!

Граф. Напрасно. Говорю вам только, что я сделал бы так. Но я добавлю: вы вовсе не Сен–Жюст, Брэдис, о нет. Вы рассуждаете в вашей умной голове доктора из мужиков: крестьяне создадут общество совладельцев этого препорядочного–таки имущества, — кто же будет его руководителем, защитником, фактическим хозяином? — Ну, конечно, мужицкий трибун — доктор Брэдис. И вот Ян Брэдис в’едет патроном в Мединтилтас; Брэдис будет, так сказать, некоронованным графом этих мест. Ха–ха–ха! Вы видите, я действительно не глуп.

Брэдис (вставая). Мне следовало бы прервать немедленно разговор после двух ужасных оскорблений… Но дело выше–моих личных побуждений… Я клянусь вам…

Граф. Чем? Богом? В которого вы не верите?

Брэдис. Раз вы в такой мере не доверяете мне…

Граф. То и сделаю так: на смертном одре, прежде чем отдать, богу душу, — я продиктую нотариусу завещание, о котором вы говорите. Не раньше. Да еще с оговорками, которые ставили бы вас под контроль и подчинили бы вас моей загробной воле на те немногие года, на которые вы меня переживете, Брэдис, потому что между нами всего шесть лет разницы.

Брэдис. Я надеюсь и желаю, чтобы ваше сиятельство надолго пережили меня.

Граф (иронически). Благодарю вас. Что ж, разговор окончен?

Брэдис. Ваше сиятельство, вы играете мною! Безобразная мысль о возможности посягнуть на ваше сиятельство, после такого благодеяния, на деле не могла притти в голову его сиятельству; ваше сиятельство не Маккиавелли.

Граф. А вы?

Брэдис. Ни я, ваше сиятельство.

Граф. Жаль. Значит, вы не доросли еще до него. Возьмите его сочинения, Брэдис, в моей библиотеке и перечтите.

Брэдис (волнуясь). Ваше сиятельство все шутит. Оставить духовную до последнего часа, когда каждый человек зависит от случайностей, а в особенности охотник, наездник, как ваше сиятельство, значит, ставить дело столь великой частной и общей важности в зависимость…

Граф. Брэдис, зачем вы врач? Вам нужно было стать адвокатом. Мне нравится это, это… столь великой частной и общей важности… Мне нравится.

Брэдис (дрожащим голосом). Перестаньте же шутить, ваше сиятельство!

Граф (улыбаясь). Ррр… Слышите, как он рычит, Виттенбах? Всякий литовский мужик потомок медведя. (Надменно.) Кто может, уважаемый доктор, запретить мне шутки в моем замке? Кому не по нраву шутки графа Шемета — тот свободен покинуть его кров. (Меняет тон и смеется.) Ррр… Это я дразню его.

Брэдис (бледный и почти вне себя). Я предпочитаю выбрать иной час для беседы с вашим сиятельством. Настроение вашего сиятельства…

Граф. Превосходнейшее. Редкое. Сегодня или никогда. Кончим, кончим, Брэдис. Конечно, вы правы… Риск… Но что ж поделаешь: я предпочитаю, чтобы риск этого благодеяния лежал на других, а не на мне, дорогие пейзане. Ха–ха–ха!

Брэдис. Вы дурачитесь!

Граф. Вы забываетесь!

Брэдис. Потому что дело обстоит совсем не так, как вы говорите. Вы, вы…

Граф. Он сейчас перейдет со мной на ты, Виттенбах.

Брэдис. Извиняюсь, я извиняюсь, ваше сиятельство. Но я знаю, в чем дело. Ваше сиятельство собирается жениться.

Граф. Как? Без вашего разрешения, Брэдис? Да посмел бы?

Брэдис. Но отчего же ваше сиятельство не скажет этого прямо?

Граф. Потому что это дело еще кривое. Бабушка надвое сказала: не то женюсь, не то застрелюсь. Ха–ха–ха!

Брэдис. Женитесь, непременно женитесь, ваше сиятельство. Я желаю счастье вам и нареченной. Желаю побольше детей графу и графине…

Граф (раздраженно и хмуро). Благодарю, благодарю.

Брэдис. И чтоб вышли в дедушку, в прадедушку. Или по возможности превзошли их.

Граф (грозно хмуря брови). Брэдис!

Брэдис. Еще и сейчас, да вероятно волею царей и через четверть века, можно будет разрывать дворовых собаками, собственноручно засекать до смерти девушек. Еще можно будет терзать людей и пить их кровь…

Граф (в бешенстве вскакивает). Брэдис, я убью вас!

(Пастор встает, полный беспокойства. Граф и доктор смотрят друг на друга с ненавистью.)

Брэдис (наружно спокойный). Кто же тут рычит? Кто тут потомок медведя?

Граф (замахиваясь чубуком). Брэдис!

Брэдис. Но меня бить нельзя, я, к счастью, уже не крепостной ваш.

Граф. Я убью тебя!

Брэдис (выпрямляясь). Вот я… Троньте меня пальцем. Я тоже не мальчик. Угодно учинить кулачный бой между графом и мужиком?

Граф (пересиливает себя и садится в кресло). Идите вон!

Брэдис. Женитесь, граф Шемет. Только помните, что для вас лучше стать убийцей, чем отцом. (Пауза. Граф, вцепившись руками в ручки кресла, тяжело дышит.) Вам хорошо известны ваши предки, да и вы сами хороши. Разве вы не чувствуете в эту минуту, какой зверь сидит в вас? Вы еле сдерживаетесь, и того и гляди…

Пастор. Доктор, прекратите же это… нельзя так, нельзя больше…

Граф. Оставьте его… пусть говорит.

Брэдис. И я скажу. Ваша мать безумна в полной мере. Как врач могу сказать вам с точностью таблицы умножения: ваши дети будут кровожадными извергами, убийцами, преступниками…

Граф. Дьявол! (С искаженным лицом бросается на Брэдиса, хватает его за горло и душит. Брэдис пытается обороняться, но колени его подгибаются, он хрипит.)

Пастор (хватая руки графа). Умоляю, умоляю, бог в небе, что вы делаете! Опомнитесь, граф!

Граф (выпускает Брэдиса и отталкивает его от себя). Я опомнился. (Падает в кресло.) Благодарю, Виттенбах. Я мог… Я мог убить его…

Брэдис (подходит к нему). Я этого не могу так оставить. Вы меня оскорбили. Я требую сатисфакции.

Граф. Стреляться? — Извольте…

Пастор. Нет, господа, я был полуневольным свидетелем этой горестной сцены, и должен сказать по–чести: оскорбление было взаимным. Вы… Как сказать, бог в небе! Вы прямо пытали друг друга. Это хуже дуэли, такой разговор. Вы должны простить друг друга.

Граф (делая попытку засмеяться). Я готов. Я действительно сыграл дурака, буяна. Вы уже победили меня в этом соревновании, Брэдис. Я думал раздразнить вас, а сам преглупо вышел из себя. Мир. (Протягивает руку.)

Брэдис. Я рад, что вы не чувствуете себя оскорбленным. Но я, плебей…

Граф. Полно, полно, добрый Брэдис, друг, благородный республиканец. Полно… Я говорю серьезно: вы были правы. Правы граждански, научно, человечески. Нет. Я не должен жениться, я не смею жениться. Пастор, я иду одеться. Мы сейчас же едем в Довгеллы. Вы и я. Вы будете свидетелем. Я зашел несколько далеко с этой девушкой. Дальше, чем позволяет это моя судьба. Я при вас сам скажу девушке, что я готов был полюбить ее… но… но, что я… урод… чудовище… и не должен, не могу… И что я теряю? Она, она не любит меня, она холодна, пустая кокетка, обольстительная кукла, созданная чортом на погибель. Мы об’яснимся с нею. При вас. А то ведь, чего доброго, без вас я и там выскочу из себя. При вас, а когда я вернусь из Довгелл, я немедленно напишу духовную и отдам ее тебе, тебе, Брэдис. Мой Брут, мой Гален и кто там еще… Ну доволен? Руку же!

Брэдис. Я боюсь ваших порывов.

Граф. Перед Виттенбахом клянусь тебе моей графской честью — не порыв, а решение. Все будет так.

(Брэдис подает ему руку.)

Граф (пожимая руку). Вот так. Теперь идите, доктор.

(Доктор кланяется и уходит. Граф с поникшей головой молча сидит в кресле. Пастор смотрит на него сострадательно. Тихонько касается его плеча.)

Пастор. Вам горько?

Граф (долго смотрит на него). Очень. Но моя вспышка — лишнее доказательство того, какой я негодный человек.

Ни слова, Виттенбах. Никаких утешений. Готовьтесь к нашей поездке. Поедем мы в кабриолете? Верхом?

Пастор. Как вам угодно. Я четыре года прожил в перуанских степях, я хорошо езжу верхом.

Граф. Верхом тогда. Не делайте кислой физиономии, мой превосходнейший господин Виттенбах. Со стороны это, право, должно быть интересно. Говорю вам: чувствуйте себя, как в театре. (Подходит к двери.) Да, я займусь своим туалетом. Полный дом дам. (Смеется.) Если хотите произвести впечатление — приоденьтесь. О, вы имеете шансы. Вы похожи на Шиллера, ха–ха–ха! (Уходит.)

ЗАНАВЕС.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ.

Парк в усадьбе Довгелло. Подковообразная площадка. Сзади фонтанчик, соединенный с подковообразной скамьей. Полукругом расположены растения за скамьей и по сторонам ее: внизу роскошный цветник астр, георгин, настурций и иммортелей, выше их ярко–желтый, почти лимонно–золотой кустарник и еще выше трагические лапы до крови покрасневшего клена. Погожее осеннее утро. Брэдис в кожаной куртке, фуражке и высоких сапогах со шпорами. Мария в белом с длинными косами, в оранжевой шали на плечах, на шее у нее янтари. Она высока и тонка, очень бледна с большими, как бы несколько экзальтированными глазами, шатенка.

Брэдис. Нет, панна Мария; мне туда нельзя итти. Вы знаете, что я вместе с графом у вас не бываю. А так — я не прячусь. Что ж мне прятаться? Я из любви моей к вам не делаю тайны. Ни перед вами, ни перед другими. По происхождению я — мужик, но не больше ли мне чести, что я стал доктором, что меня называют благодетелем мои братья во всей округе, что мои труды печатаются в России, Польше и Германии… У меня и прошлое чистое и будущее, надеюсь, ясное, а, может быть, и славное. Ведь вы же меня не презираете, панна Мария?

Мария. Вы знаете, пан Ян, что я вас глубоко уважаю, что я — ваша благодарная ученица.

Брэдис. Да, не замечал я, чтобы и панна Августа при всех своих феодальных предрассудках меня презирала.

Мария. Тетя тоже вас уважает.

Брэдис. А пренебрежительные минки панны Юлии меня не трогают. Что мне Она? О, я очень завишу от панов на Довгеллах. Здесь мое счастье. Когда я кончу мое дело, его первую важнейшую часть — я смело и прямо приду, как всегда приходил к вам в гости на чашку чаю, скажу вам и панне Августе, что моя заветная мысль — назвать вас своей женой. (Мария опускает голову и молчит.) Мне не надо тайных свиданий. И не подумайте — вы ведь знаете вашего Яна — что я боюсь графа… Ха! Я еще никого не боялся, и надеюсь во всю жизнь никого не испугаться. Видели бы вы, панна Мария, какой разговор у нас с ним был вчера утром. Грызлись мы, как два барса. И я таки загонял его в нашей словесной дуэли, как сказал этот пастор, с которым он вчера к вам и приехал. Так загонял, что он дух не мог перевести, а после кинулся: на меня, как раздразненный медведь. Но попал на рогатину, панна Мария, и как ни рвался и ни бился — сдался. Ха–ха–ха! Сдался ясновельможный медведь.

Мария. Но ведь это делает ему честь.

Брэдис. А… Честь. Я так веду свои дела уже девять лет, что разбудил в нем и честь. Она таки нужна мне, его не графская, конечно, а человеческая честь. Ах, Мария, я воспитал в нем и понимание науки и чувство… Я веду свое дело с умом, тактом, широко и глубоко.

Мария. Все так, пан Ян, но надо всегда сказать правду: он благородный человек.

Брэдис. Насколько благородный нобиль может быть благородным человеком.

Мария. Ему же труднее, чем вам проникнуться новыми идеями.

Брэдис. Тем хуже…

Мария (с некоторым нетерпением). Пан Ян, не надо отрицать ничьих достоинств. Вы как–то восхищались, что я преклонилась перед учением ваших учителей, хотя я дочь помещика, который ведь тоже был в свое время богат, чуть не как Шеметы. Ивинские — старая, по всей Польше знатная шляхта. Мои предки стояли у самого трона королей, считали подданных многими сотнями. И что они социнианцами стали и были опорой чистого христианства у себя, как Шеметы — здесь, так ведь это сделало всю нашу семью еще богомольнее. И вы говорите: славно, панна Мария, славно, что вы смогли увидеть настоящий свет впереди и не ослепли от ложного блеска сзади. А граф Шемет, ведь он — граф Шемет. Ведь еще отец его был великолепный деспот. А он, смотрите, он почти наш.

Брэдис. О–о, не преувеличивайте, панна Мария.

Мария. Пан Ян, я еще от матери, хоть она была добрая социнианка, научилась правилу, которое новое евангелие, которое сами Сен–Симон и Базар могли только во мне укрепить, — правда. (Ее глаза сверкают при этом слове.) Правда! о, пан Ян, не верно разве, что человек тем достойнее, чем он больше себя отдает высокому? — Королю, отечеству отдавались, за имя божие и Христово страдали, за истинную веру в бога единого, а не тройного, боролись, а я высшую правду познала. Но ведь все добрые были, есть и будут за правду. Правду в великом надо блюсти, и в малом, пан Ян: и к врагу, и к тому с правдой… А он и не враг.

Брэдис. Учите меня, дорогая ученица. Я знаю, какое вы бесценное сокровище. Когда говорите — так в вас вижу самое правду, и готов преклонить колени.

(Опускается на одно колено и целует ее руку. Мария ласково смотрит на него. Брэдис подымается, отходит на несколько шагов и говорит с некоторой горечью.)

Только и к себе правда, а для этого нужна большая зоркость, светлая моя панна. Только ли ради правды стоите вы так за Шемета? Уж пусть между нами будет вся правда до самого конца. И первое, панна Мария, почему ни разу вы еще мне не обещали, что будете моей женой? (Мария вспыхивает, хочет что–то сказать и опускает молча голову.) Ну, девичья стыдливость. Хоть пора бы ее отправить на чердак со щитом Довгеллов, социнианским молитвенником и правилами доброй гувернатки… Ну, пусть… А вот второе — щемит у меня сердце, панна. Я вас редко вижу с Шеметом. И знаю, что у него в глазах одна панна Юлия. Но мне иные шутки вашей сестры, как нож в грудь.

Мария. Полно, пан Ян. Граф идет своей дорогой, а я своей иду. Я никогда не солгу… Никогда ни за что не солгу. Я его почти что люблю как будто.

Брэдис. О… Панна Мария.

Мария. Да постойте же. Потому что он такой бывает мрачный, такой бывает жалкий, словно его среди бела дня ночь окутала своим плащом, словно у него вместо сердца руины и там совы плачут и зловеще хохочут… Кажется мне иной раз, что нет на свете человека несчастнее графа Михаила. А вы, пан Ян, вы такой прямой и смелый и счастливый. Не вы, а он роком обижен: и смотрит иной раз так жутко–робко, словно себя боится, словно пощады просит, как смотрит зверь в клетке, — зверь которого больше бьют, чем кормят.

Брэдис. Эх, панна Мария. Сказки это, он и зол и груб достаточно. Я–то это знаю. Граф в нем во–какой сидит. И уж на–чистоту говорить, так это и в вас Довгелловская кровь рождает сантиментальную жалость. Ну, будет. Жалость так жалость, а дело делом. Любите меня, нет ли, но ведь вы — мой товарищ и соратник?

Мария. Всей душой, пан Ян, и, конечно же, я люблю вас.

Брэдис (целуя ее руку). Так вот. Сегодня он должен об’ясниться с панной Юлией и сказать ей, что он, по наследственной роковой болезни, жениться не может и что потому предложения не сделает, хотя, мол, и любит ее… Ну, а кстати, при этом немножко отплатит ей за ее с ним игру и жеманство.

Мария. Сам говорил?

Брэдис. Не то, что говорил, а перед приезжим пастором поклялся мне в том графскою честью.

Мария (задумчиво). Вот как сделал.

Брэдис. Да сделает–то так ли? Сильны над ним чары вашей сестры, Мария, сильна в нем страсть, я знаю, как сильна. Ведь он сохнет по ней, желтеет. Сидит, как сыч, сутками в кабинете, запершись. А мне говорили, будто в непогоду через окно, — подумайте, до чего рехнулся, — через окно вылезает из своей берлоги и рыщет по лесу под дождем и громом.

Мария (широко раскрытыми глазами, почти с ужасом смотрит на него). Да неужто? До того дошел, бедняга…

Брэдис. Каково–то графу Шемету… Который головой готов всякую стену пробить, да и может. Так отказаться от того, чего сердце безумно хочет, ох, трудно! Он вдруг вчера схватился, заторопился, и честью клянется и свидетеля с собой зовет. Почему? — Себя боится пан граф. Разум, совесть его поскорее погнали, чтобы воля, чтобы страсть не проснулись. А я–то знаю — темное в нем сильнее. Что мне. Пусть бы и женился. Конечно, жаль панну Юлию, счастье ей брак никак не принес бы, а уж дети и подавно. Да мне–то что? Разве мало на свете несчастных браков. Но должно ли к этому несчастью прибавить гору целую людского горя, горя крестьянского люда, который останется в кабале? Нищете? Нет, панна Мария, со всех сторон этому браку быть не должно.

Мария. Так, пан Ян, так. Да и чего он добьется? Она–то бы за него пошла, я знаю. Она шалит и ломается, но знает, что граф — жених блестящий. Ей что рисуется? — Петербург, Париж. Быть при дворе. Туалеты, музыка, комплименты. Обожатели… Царица балов. Она такая, вы знаете, доктор, а он? — А его охотно бросила бы она в Мединтильтасе посылать ей побольше денег. И уж лучше так. Подумайте только, представьте только себе. Ясь мой, дорогой, вот такую пышную залу, где танцуют, шепчутся под мазурку, и ее в шелках, жемчугах, окруженную, смеющуюся, и его, в каком–нибудь углу, как он иной раз уж и тут сидит в углу, на нее смотрит: рот полуоткрыт, глаза жалкие и пот на лбу. А ведь тогда — муж, а он ревнив. Еле теперь сдерживается, когда она, как поводырь медведя за цепь, за губы, усмиряет его своей злой свободной насмешкой. Нет, Ясь, этому браку не надо быть.

Брэдис (беря ее за руку). Хорошо сказала, Мария. И не только так ведь смотрит граф из–за угла на панну Юлию, когда та охорашивается райской птицей меж павлинами. Разве вы не видели, как иной раз надуется у него жила посреди лба, зубы сцепит так, что скулы шевелятся, глаза уйдут внутрь и станут маленькие, злые, зеленые, огонь ада в них тлеет. Смотрит… и не скажешь, — целовать он ее хочет, или с’есть. Ха–ха–ха! Ох, страсти клокочут в груди у Шеметов. А ведь он — девственник, однолюб. У него, как лава недр земли, из единого кратера все чувства хлынут на панну Юлию. Жутко это. И для нее, и для нашего дела, для дела крестьянского. Этому браку не бывать. И тут нужна ваша помощь, панна Мария.

Мария. А чем могу я…

Брэдис. Поговорите с сестрою и не откладывая поговорите, сейчас же. Она придет сейчас собирать к столу букеты, она ведь любит сама это делать, вот и поговорите. Чтобы было то еще до разговора с графом. А он, пожалуй, станет торопиться. Скажите ей… меня она слушать не станет, сделает минку, оборвет… но скажите ей и от меня, чтоб больше испугалась, что он — тяжелый, темный, страшный человек, что брак этот ей — гибель, как с Синей Бородой. Скажите, я, как врач, клятву даю, что болен он роковой болезнью…

Мария. Можно ли так? Не преувеличиваем ли мы?

Брэдис. Я же говорю вам: дети будут чудовища или идиоты. Да кто поручится, что когда–нибудь в припадке ревности не задушит он ее, как Отелло? Скажите ей это. Пострашнее скажите, страшнее, чем на деле, не скажете. Вы умеете жгуче говорить. Куда ведь ей, пустоголовой, пустосердой — простите меня за сестру, — до вас, моей звезды небесной… Попугайте же ее, ей на благо. Мало ли ей женихов еще будет по дороге встречаться? Постарайтесь только ради святого дела. Постойте, это чье там просвечивает красное платье? Она ж и есть. Идет. Слышите, напевает. Уйду, пока она меня не увидала. (Целует Марии руку и поспешно уходит.)

(Мария остается одна. Волнуется. Встает. Опять садится. Опускает голову, подымает ее и со слабой улыбкой кричит.)

Мария. Ау–у, Юлька!.. Я уж здесь. Поцелуй сестренку. Давай вместе ломать цветы.

(Входит Юлия, напевая вполголоса. Она очаровательна, и в красном легком платье, и еще более легкой другого тона красной шали, вся веющая и воздушная, — похожа на иные фигуры Ботичелли. Ее волосы золотые, она бела и нежно румяна, глаза лукавы и ясны, на маленьких губках ирония.)

Юлия. Ты здесь, Марися? (Целуются.) Маленькая, что это у тебя вид такой торжествейный? Ведь панна Мария у нас прозрачная: все сразу насквозь видно. Ну, что?

Мария. Давай делать букеты, Юлия.

Юлия. Нет, это уж я сама, Мария. Ты знаешь, — я люблю цветы, как музыку и почти как танцы. И всюду с вашего позволения люблю (комически) творить. Почему у маленькой пуританки рожица беспокойная? Почему кисленькая? Почему мои глазки тревожные? — Ах, господи, догадалась. Я–то думаю, что это за черная фигура от меня убегает… Тут многоученый пан доктор был; Брэдис бредил и свою хорошенькую прозелитку, видимо, взволновал. А все–таки чорт бы побрал твоего Брэдиса.

Мария. Юлька, как не стыдно!

(Юлия молчит и собирает цветы.)

Юлия (после паузы). Что поделаешь, не люблю.

Мария. А кого ты вообще–то любишь, Юлия?

Юлия (занятая своими цветами, посылает ей воздушный поцелуй). Тебя, мудрилка.

Мария.Будь на миг посерьезней. (Юлия отрицательно качает головой.) Да, Юлька же… (Юлия опять качает головой отрицательно). Мне надо с тобой очень серьезно поговорить.

Юлия. Говори серьезно, а я серьезной не буду (напевает): все на свете мне смешно. И слава создателю, сотворившему меня. Останусь верна моему любимчику–дружочку, божочку крошке — Смехунчику (с комической важностью): И перед алтарем сына сатаны Редибредискука не преклонюсь. Ха–ха–ха! Я тоже исповедница. Ты, Марися, специально родилась, чтобы быть мученицей. Вот я так прямо и воображаю себе тебя: вот ты вся в белом, на волосах венчик белых роз, глаза сияют… на арене. Тут император, понимаешь, сенаторы, весталки, толпа гудит. И вдруг львы выбегают… И к тебе прямо. Лакомый кусочек. Но каждый, как глянет в очи пророчицы, полячки Марии–Исповедницы, — так и ляжет, мурлыкая, к ножкам ее. А Нерон какой–то там кричит: принести мне красавицу в мой золотой дворец, на мое пурпуровое ложе…

Мария. Фу, какая ты бесстыдница, Юлька! Я даже не смеюсь (смеется невольно). Бесстыдница какая!..

Юлия. Разве лев тебя тронет? Тетя говорит, что тебя даже комары не кусают, из уважения и умиления.

Мария (с мрачной серьезностью). Никто меня ко львам не тащит, а вот ты в опасности.

Юлия (хохочет). Да ну? А, понимаю: намек на моего Мишку, на моего чудесного медведя (напыщенно), которому так хочется отведать меда моих уст. Вот, если ты будешь серьезна, так я стану до того торжественна, прямо, как: похоронная процессия, и ты сама же будешь смеяться. (Показывая букет.) Хорош? Разве не живопись, а?! (Высоко поднимает его над головой и любуется.) Осенние цветы не пахнут, но так красивы… Правда, чопорные они немножко и трагические… Ну, что ж поделаешь: каждому времени своя краса (напевает): «Ах розы, розы, зачем вы отцвели?»… Боже, Мария, как я розы люблю. Когда я буду графиней Шемет, у меня в будуаре, — не в противном Мединтильтасе, конечно, а в Вене или в Париже, круглый год будут розы: кусты прямо. Всегда и на мне будут розы, самые разные. И меня будут звать: прекрасная графиня в розах.

Мария. Не болтай же ты без умолку: дай слово сказать.

Юлия. Я молчу и собираю другой букет, еще красивее.

Мария. Ты разве решила выйти замуж за графа Михаила?

Юлия. Решила.

Мария. Разве он тебе предложение сделал?

Юлия. Когда захочу, — сделает.

Мария. Нет, вот он приехал порвать все это с тобою.

Юлия (выпрямляясь, смотрит на Марию). Кто сказал?

Мария. Брэдис.

Юлия. Ворона.

Мария. Граф при нем поклялся в том.

Юлия (после мгновенного молчания). А причина?

Мария. Причина, что он… болен страшной болезнью… Наследственно… О, такой страшной, что сказать нельзя!.. И дети у него будут чудовища…

Юлия (опять начиная рвать цветы). Очень мне нужны его дети…

Мария. Раз выйдешь замуж…

Юлия. Не говори мне, пожалуйста, ни о каких детях. Разве это прилично твоему возрасту? Опомнись! Скажите: дети. Мне, Мария–крошка, аист детей принесет. И прехорошеньких. Маленьких, как лягушаточки. А так как мне и самых хорошеньких детей воспитывать некогда будет, то я буду их тебе дарить.

Мария. Юлька же!

Юлия. А если пойдут чудовища, — можешь держать их в клетке.

Мария. Юлия, я требую внимания. Дело такое серьезное и страшное.

(Юлия вдруг громко вскрикивает.)

Мария (вздрогнув). Что? Что такое?!

Юлия. Ха–ха–ха! Это я чтобы тебя испугать. Видишь, какая ты зайчиха–трусиха. А я так ничего не боюсь.

Мария. Юлия, он безумный, он с ума сойдет.

Юлия. Вот и чудесно. Я приставлю к нему Брэдиса. Пусть граф со своей мамашей в пикет играет. Или в какую–нибудь игру с болваном. Ха–ха–ха… А за болвана — пан доктор.

Мария (почти плача). Невозможная девчонка! Он убьет тебя, от ревности убьет.

Юлия. Так и убил. Скажу: Мишка, тубо, ложись. Ну? Почесать тебе ухо?.. Ну, ну, не ворчи, Мишка, хороший, хороший… Обмакни Мишкину лапку в мед, да соси. Так вот. А Юлька запряжет сто стрекоз в голубую коляску и поедет на ночной бал к Великому Моголу.

Мария. Юлия. Я не позволю тебе больше шутить. Дело идет о счастьи, о жизни.

Юлия. А то знаешь: возьми ты себе графа. Вот тебе я его уступлю.

Мария. Ну, дура.

Юлия. Право — тебе уступлю. С тобой уж он с ума не сойдет. Ревновать будет нечего. Будете вы жить в деревне. Если его детям суждено быть демонами, то ведь твои, наверно, должны быть ангелами. Вот — середина на половину — будут себе люди, как люди… Он темный, злой, — но Мария–Исповедница его просветит, как святые отцы миссионеры каннибалов. Ведь ты заставишь его благотворительствовать. Когда вы умрете, вам построят часовню Марии и Михаила. Ей богу, хорошо.

Мария. Я очень сердита, очень… я готова плакать. Ты такая пустая. Ты даже не умеешь думать. Все только эти поганые шутки.

Юлия. Ведь он тебе нравится, а? Нравится?.. Мария?.. Ты свет, он тьма, тебя не может не влечь к нему. Какое мне, например, дело до его счастья? Мне дело только до его титула и доходов. Он со мной, конечно, будет несчастлив. Только ты, одна только ты, Марися, на всем свете одна, способна его спасти. О, Марися, какая мне мысль пришла в голову: ты искупишь проклятый род, прервешь своей лучезарностью эту цепь ужасной болезни, осветишь поток великой фамилии Шеметов, текущий от самих Гедеминов. Как красиво! Ну, посмотри на меня; я говорю серьезно. Я не смеюсь.

(Граф Шемет в синем фраке со светлыми пуговицами, белом жилете и галстухе, панталонах телесного цвета и высоких лакированных сапогах, в изящной шляпе, с тростью и перчатками в руке входит по дорожке и останавливается. Мария его не видит.)

Юлия. Марися, оглянись.

(Мария оглядывается, видит Шемета и страшно смущается.)

Граф (снимая шляпу). Прекрасные паненки среди цветов…

Юлия (насмешливо). Как вы сегодня нарядны!

Граф (слегка смущаясь). Приехал для некоторой церемонии… С визитом. Вчера поздно было, а сегодня хочу выполнить долг.

Юлия. Уж не хотите ли кому–нибудь сделать предложение?

Граф (смущенно). Панна Юлия всегда так скажет…

Юлия… что пан граф словом подавится. Если вы приехали сделать предложение, то делайте его Марисе. Она — ангел… И к тому же, глупый пан граф, — она вас любит.

Мария (вспыхивает). Ах, Юлька, негодная — шути себе, но не мною! (Хочет уйти, Юлия хватает ее за руку и удерживает.)

Юлия. Любит и смотрите, граф, какая она сейчас хорошенькая. И какое же это сокровище — любовь, граф Михаль. Эти семнадцать лет, эта серьезность ангела, восхитительная фигура, эти ароматные косы… О, будь я на вашем месте, я давно уже положила бы к этим белым туфелькам Мединтильтас и свое трепещущее сердце!

Мария (плачет, вырывается). Гадкая… Гадкая… (Убегает. Юлия хватает ее за шаль, которая остается в ее руках.)

Юлия. Умчалась, испуганная птичка. Теперь, граф, как хотите: позвольте мне перевязать вас этой шалью через плечо… В честь Мариси.

Граф. Панна Юлия…

Юлия. Повиновение. Эдакий вы увалень, граф, ведь какой вы, несмотря на годы, красавец–мужчина, сколько в вас грации и силы, каким могли бы быть увлекательным кавалером, а манеры иногда прямо медвежьи. Ну… Ближе, ближе… Наклонитесь. (Граф наклоняется, она перевязывает ему шаль через плечо.) И носить целый день… Слышишь, Михасю?! В честь Марии–исповедницы и по приказу Юльки, Поюльки, Плясульки, вашей феи, ясновельможный пан, граф Шемет на Мединтильтасе. Я люблю, когда ты так вздрагиваешь, Михась. Ты можешь поцеловать меня в шею. (Граф жадно целует ее.) Я знаю, какой ты мед любишь! Довольно, довольно же, глупый. У меня нежная кожа, глупый, меня нельзя так крепко целовать: кровь пойдет.

Граф (издавая что–то вроде глухого рычания). Юлька… Люблю!

Юлия (отталкивая его). И ладно.

Граф (покачнувшись, как от головокружения). Юлька… (со стоном) люблю…

Юлия. Ладно, говорю, вон там пастор идет.

Граф (встрепенувшись и словно опомнившись). Пастор?

Юлия. Ваш друг. Смотрите–ка, ведь он на Шиллера похож.

Граф. Я пойду к нему: у меня есть дело к нему… неотложное. Ах, Юля, какой я злосчастный… Я вас оставлю, панна, на одну минуту.

Юлия. Насколько угодно, граф. Вы свободны. Я в прекрасном обществе. Вокруг меня цветы, мне поет фонтан и утренняя тишина тоже.

(Граф уходит. Юлия, напевая, рвет цветы. С другой стороны входит в блестящей форме Аполлон Зуев.)

Зуев (щелкая шпорами). Паненка!

Юлия (делая реверанс). Пан Аполлон. (Протягивает руку, он целует.)

Зуев (с удивлением). Одна?!

Юлия. Представьте.

Зуев. Какое счастье!

Юлия. Поболтаем.

Зуев. Какое блаженство!

Юлия. Сядем.

Зуев. Какой Эдем!

Юлия. Генерал хорошо сделал, взяв вас с собой.

Зуев. Взяв с собой? Я, как паук в басне, прицепился к орлиному хвосту генерала. (Пауза. Юлия занимается своими цветами.) Панна Юлия, как вы недопустимо прекрасны. Ну, можно ли быть такой красивой?

Юлия. Очень нравлюсь?

Зуев. Какое слово. Разве тут надо такое слово?.. Тут такое слово надо… Ах, зачем я не поэт! Вот у нас в полку есть один такой… На ежа ужасно похож, так, знаете, все поглядывает исподлобья и вдруг спрячется… а вдруг уколет… впрочем, прекрасный малый… Лермонтов фамилия… Смешная, правда? Вот стихи пишет. Ну, дивно!

Графиня Эмилия

Бела словно лилия,

Стройней ее талии

На свете не встретится,

И небо Италии

В глазах ее светится,

Но сердце Эмилии

Прочнее Бастилии…

Ха–ха–ха! А я не могу так. Стараюсь, а не выходит.

Прекрасная Юлия,

Лежу ли, хожу ли я…

Это очень хорошо, а дальше не выходит… Ха–ха–ха!

Юлия. Вам сколько лет?

Зуев. Ни мало, ни много, в самый раз — двадцать шесть.

Юлия. И не женаты?

Зуев. Беден. Свой цветник завести не могу: порхаю по чужим.

Юлия. Мародер!

Зуев. Кавалерист. В мужья не гожусь, но предлагаю себя в рабы. Вам предлагаю. Выходите поскорее замуж, панна Юлия, и берите меня рабом. У замужней женщины гораздо лучше быть рабом.

Юлия. Ну–ка, раб, смотрите, у меня распустилась лента на башмаке. Завяжите.

Зуев. Какое упоение! (Становится на одно колено, на другое ставит ее ногу и перевязывает лентой.) Вот кажется также элегантно, как на другой сестрице–ножке. Награда раба.

(Хочет поцеловать ее ногу. Она вырывает ее, оба смеются. Входят Шемет и пастор. На пасторе длинный коричневый сюртук и высокий белый галстук. Он действительно смахивает на Шиллера. Зуев встает и нагло смотрит на графа, показывая белые зубы под своими черными усами. Юлия хохочет.)

Юлия. Ну… Штабс–капитан Аполлон. Ухаживать за тетей Августой: налево кругом, марш! (Зуев делает деревянное лицо и, шаржируя военные телодвижения, исполняет команду и уходит.) Пан пастор. (Протягивает ему руку. Он пожимает ее.) В Кенигсберге ручек не целуют?

Пастор. О… целуют. (Несколько принужденно целует ей руку.)

Юлия (сидя посередине скамьи). Сядьте одесную меня, а граф ошую — ближе к сердцу. Лица у вас, как у католического поста. Вот так и будем сидеть. (Склоняет голову на–бок и делает постное лицо.) Мадонна со святыми… Ха–ха–ха!.. Веселей оба. Слышите! Граф, в петлицу пеструю георгину! Веселую, как это свежее утро. А пану пастору — иммортель, сухой и бессмертный, как его науки!

Граф (сурово сжимая брови). Вот и эта сцена, панна Юлия…

Юлия. Какая?

Граф. Которую мы застали здесь… Вот и она показывает, что вы за девушка! Как вы легко играете: и во всяком случае, как вы нисколько меня не любите. И это очень хорошо… Так будет много легче. Я приехал извиниться… в присутствии моего друга Виттенбаха… Попросить прощения. Я зашел с вами, быть может, слишком далеко.

Юлия (немного строго). Вы зашли, граф, ровно только далеко, сколько я допустила.

Граф (смущаясь). Повсюду создалось такое впечатление… Будто я езжу как жених. Будто претендую на вашу руку. А этого нет… И быть не может. И прямо скажу — не потому, чтобы я, чтобы я… не любил вас. Позволь я себе — я бы вас адски полюбил, а потому, что — как знает и мой друг Виттенбах — судьба, судьба не позволяет мне иметь семью. И тем лучше… Так как единственная девушка, которую я воображаю себе иногда своей женой… меня не любит и никого любить не может.

Юлия (она сначала смутилась речи графа, но к концу совершенно овладевает собою, к пастору.) А вы что имеете сказать, пан пастор?

Пастор (от неожиданности страшно конфузится). Я… Бог в небе, я ничего.

Юлия. Вот это лучше… Пан пастор всю ночь продолжал сердиться на меня за Мицкевича?

Пастор. Нет, нет…

Юлия. Ну и слава богу.

(Молчание. Быстро входит веселый и блестящий Зуев.)

Зуев (щелкая шпорами). Панна Августа убедительно просит пожаловать к столу. Завтрак подан, и генерал не хочет садиться без панны Юлии.

Юлия. Как кстати! Пойдемте завтракать. Кто знает, может быть, после завтрака у нас изменится настроение к лучшему? (Смеется. Берет под руку пастора и графа.) Штабс–капитан Аполлон идите вперед.

(Зуев проделывает свою военную комедию и торжественно идет впереди растерянных графа и пастора, которых ведет под руку Юлия.)

ЗАНАВЕС.

КАРТИНА ПЯТАЯ.

Зало в Довгеллах. После полудня. Только что кончился завтрак. Завтракавшие входят в залу в стиле ампир, с белыми стенами под мрамор, роялью и белой мебелью. Генерал Ростовцев ведет под руку расплывшуюся панну Августу Довгелло. Зуев — Юлию. Граф — Марию. Пастор — молчаливую и сухопарую гувернантку–немку.

Генерал (усаживает тетку в кресло и сам садится на стул около нее, пододвинув его). У себя я за завтраком выпиваю немного водки и только. Вино только за обедом пью, ну за ужином, конечно. Ужинаю всегда с приятелями и либо в гостях, либо в ресторане, если поход в какую–нибудь дыру не забросит, конечно. Но чтобы в 12 часов так много пить — этого у меня не бывает.

Августа. Все на здоровье, генерал, когда пьет и кушает добрый человек и предложено от души.

Генерал. Но вина у вас отменны. Прелесть что такое Довгеллы ваши, пани, да и только. (Покручивает свои пушистые, седые усы.) Оазис культуры. Сад, парк — великолепные, дом, как дворец, музыка… а главное столь грациозные обитательницы… При том — французская кухня, excusez du peu!

Августа. Еще покойный мой, молодым был, послал этого повара, по фамилии Кабан — в Париж учиться. Теперь он стар и болен, но, поверите ли, еще говорит по–французски, а когда пьян, то даже не хочет ни на каком другом диалекте из’ясняться.