Предисловие

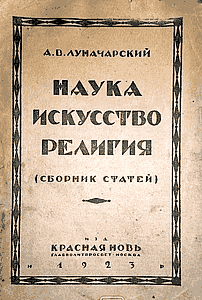

Настоящий сборник составлен из популярных статей, опубликованных в разное время. Две первые статьи, о науке и искусстве были мною напечатаны в 1918 году в первом коммунистическом иллюстрированном журнале «Пламя». Статьи об античном искусстве и пророках, дающие как бы популярные же иллюстрации к общим очеркам, были опубликованы в различных сборниках.

Статья «О происхождении религии» написана мною вновь для придания некоторой целостности всему сборнику. Рассчитан он, главным образом, на широкого читателя, в первую голову на студенчество Рабфаков.

Как родилась наука

Что такое знание?

Знание присуще не только человеку. Мы говорим также, что собака знает своего хозяина. Мы говорим, что паук умеет плести паутину, а пчелы умеют строить соты. А для такого рода умений, как будто, нужно очень много знаний.

Однако, слишком расширять область явлений, которым можно придавать наименование знаний, не следует.

Можно, например, сказать, что растения знают, когда начнется весна, и к этому именно времени развертывают свои листья? — Нет, тут дело сводится как бы к некоторому сложному механизму. Весенняя перемена погоды сама по себе уже непосредственно вызывает определенные явления в недрах растений. Но, например, перелетные птицы, улетающие осенью в южные края, — знают ли они о необходимости такого путешествия? Правда — среди них есть более опытные, которые в течение своей жизни научились кое–чему по части перелетов. Тем не менее, ясно, что дело сводится здесь не к познанию, не к тому, что каждая птица открыла эту необходимость далекого путешествия, не к тому, что ее научили, этому, а к непобедимому инстинкту, который действует с такой же силой, какая заставляет весною набухать почки растений.

Ответ всякого существа на какое–нибудь внешнее воздействие называется в науке его реакцией на это воздействие. В некоторых случаях такая реакция бывает целесообразной, то есть выгодной для организма. Даже самые примитивные, только, в микроскоп видимые, существа схватывают пищу при ее приближении, сжимаются в комок или удаляются при разрушительных столкновениях.

Но мы не делаем из этого вывода, что маленькая амеба или корненожка, по организации своей гораздо более простая и несовершенная, чем любое растение, — знает что–нибудь про пищу и про своих врагов. Ее реакция — похожа на реакцию химическую, она имеет своей причиной химический состав ее тела и его строение. Действия ее вытекают только из этого; и никакие представления, никакое сознание, хоть сколько–нибудь похожее на наше, им не сопутствует.

Дело сложнее с насекомыми. Некоторые жуки, например, посаженные в одиночество с минуты своего рождения, потом пущенные в полуразрушенное гнездо такого же жука, начинают очень ловко его исправлять. Если бы такой жук строил целое гнездо вновь, мы еще могли бы сказать, что тут дело исключительно в инстинкте, что он, так сказать, без сомнения, автоматически проделывает все движения, заключенные уже в его природе; но мы видим, как жук обегает гнездо, ощупывает, проходит мимо мест целых, останавливается у поломанных, выбегает долой из гнезда, ищет материал, возвращается и строит. Ясно, что он при этом довольно отчетливо сознает все происходящее. Можно ли сказать, что жук знает это? — И да, и нет.

Когда какое–нибудь существо правильно реагирует на то или другое встретившееся ему явление, мы спрашиваем себя: потому ли это, что он действует просто согласно физико–механическим законам своего организма, или сознательно? Под сознанием мы разумеем, что это существо ощутило данное воздействие, узнало его, то есть, нашло в своей памяти его образ и догадалось, что на него надо отвечать вот так и так.

Как же может жук, который с самого рождения отобран и никогда не имел гнезда, найти его образ в памяти?

Тут то и очевидно, что между реакциями физическими и химическими или, в применении к живым существам, физиологическим, наступающим с необходимостью, могущими протекать без всякого сознания, и между действиями произвольными, сознательными — нет пропасти.

Да. Данный жук не может найти в своей, так сказать, личной памяти образ гнезда. Но его предки в течение тысячелетий такое гнездо строили. Он отыскивает его образ в памяти своего вида. А эта память коренится в самом его организме.

В сущности, все органы нашего тела суть как бы материализовавшаяся память. Конечно, мы «научились» владеть иглой или играть на гитаре, но для этого прежде всего нужна рука о пяти пальцах со всеми относящимися сюда костями, мускулами, нервами и так далее, а руку–то мы унаследовали. Она вырабатывалась медленно из животной лапы.

Таким образом, наследовав свое тело от предков, наш жук наследует и их маленькую «душу».1 Когда он родится, когда начинает теплится в нем его маленькая жизнь, он сразу знает все, что знает всякий взрослый жук. В его опыте этого нет, но весь опыт его предков, так сказать, кристаллизовался в его нервно–мозговых центрах и сразу загорелся, как только вылупился жук из куколки. Все эти вопросы очень интересны, но нам они нужны только как введение.

Когда мы говорим, — собака знает своего хозяина, — ясно, что это совсем уже не то. Всякая пчела умеет строить соты. Но не всякая собака знает данное лицо. Пчела имеет свои познания с первого дня своей жизни. А собака приобретает познания: вчера она могла вас не знать, а сегодня она знает, и любит. Стало быть, здесь мы имеем дело с обогащением памяти, своего рода личным опытом.

Часто животное рождается сразу готовым. Разве не поражает вас цыпленок, который, выйдя из яйца, сразу клюет зерна. С высшими животными это не так: некоторое время они пребывают в беспомощности и многому учатся вновь. Наиболее это относится к человеку: долгое время совершенно беспомощен человеческий детеныш. Не умеет не только ходить, а правильно схватить что–нибудь рученкой, направить свой глаз, куда следует. Только полурастительные отправления: питание, дыхание и т. д., — ему присущи. Он как бы совсем почти неисписанная страница, и жизненный опыт собственно все должен писать в нем вновь.

Так оно и есть на самом деле. Чем ниже животное, — тем более оно косно. Всю свою «душу» оно получает вмести со своим телом, — все знает, что ему полагается, мутным сознанием инстинкта, определенным, однако, в своих действиях; чем выше оно, — тем большую роль играет сознание, то есть гибкое, постоянно обновляющееся творческое реагирование на внешние воздействия. Человек меньше всех животных — раб унаследованного тела, больше всех гибок в своих ответах на все, что ему встречается: наибольшую роль у него играет приобретенный им опыт, освещенный ярким сознанием: памятью, разными сочетаниями раньше испытанного, умением подчеркнуть вниманием какую–либо одну сторону явления, умением, так сказать, подводить итоги, собирать сходное разных предметов и составлять целые понятия о них: дерево вообще, огонь вообще, и так далее.

Отдельные предметы и понятия он обозначает словом и может таким образом передать различными сочетаниями этих слов свои знания о предметах другому человеку.

Если бы человеческий детеныш был бы предоставлен самому себе даже в таком возрасте, когда он уже умеет ходить, — он погиб бы. Он погиб бы уже потому, что никогда не смог бы единолично приобрести весь тог опыт, который необходим для жизни, по наследству же ему, в отличие от большинства животных, достается слишком мало знаний. Но этому на помощь приходит язык, речь.

Если животное получает по наследству знания предков вместе с телом, то человек получает также всю сокровищницу былого опыта через рассказы, через обучение старшими младших.

Что же такое наука?

В самом широком смысле наукой можно назвать все знания, которые приобретаются личным опытом, а не по наследству. Знания, унаследованные вместе с телом, мы называем инстинктами.

Дитя учится говорить. Это для него, в полном смысле олова, наука и так далее.

Все, что человек видит, слышит, вообще, переживает и запоминает, все может быть отнесено к области науки.

Однако, человек запоминает не все. Иначе он засорил бы свое сознание массой ненужных вещей. Человек умеет так же забывать. При этом тот человек окажется обладателем большей силы приспособленности ко всяким случайностям, кто забывает лишь ненужное, а нужное запоминает.

Когда отец учит своего сына уму–разуму, он из всего, что помнит, будет выбирать только самое нужное и при том будет рассказывать систематически, это значит — упорядоченно: так, чтобы запомнить было легко и чтобы постоянно — неизвестное опиралось на уже знакомое, сложное, — на простое.

Вот так мы и находим более точное определение науки.

Наукой называется приобретенный опыт, очищенный от всего незначительного и случайного, и упорядоченный, согласованный, приведенный в систему.

Первой задачей человечества в деле построения своего знания — было, таким образом, накопление материала. Сперва он накоплялся только путем непосредственного опыта: все переживания являлись для него материалом. Потом люди научились специально наблюдать, внимательно следить за известного рода явлениям, за известной цепью причин и следствий и, наконец, они пришли, к умению производить искусственные опыты или эксперименты, то есть заставлять явление, которое они хотят изучить, происходить при такой обстановке, какая наиболее удобна для его исследования.

Непосредственный опыт, тщательное наблюдение и эксперимент — это главные ступени накопления материала.

Рядом с этим идет другая работа: обработка этого материала. Человек группирует свой опыт по сходству и различию, так сказать, раскладывает его, как бы разносит по равным помещениям своего сознания, в разные комнаты, в разные шкафы, на разные полки… Это называется классификацией.

Но человек не просто укладывает факты по разным клеткам. Он старается объяснить их, то есть сделать их более понятными. Для этого он, во–первых, ищет причин каждого явления и скоро находит, что при одинаковых условиях одинаковые причины приводят к одинаковым следствиям. Это позволяет ему установить законы природы и дает ему возможность предсказывать явления.

Имея определенный материал и зная законы, по которым происходит явление, человек может часто делать из опыта свои собственные выводы, так называемые умозаключения. На основании, например, наблюденного опыта в движениях земли, солнца и луны он может сделать вывод, что, в таком–то году, такой–то день, час, минуту произойдет лунное затмение и т. п.

Когда, человек на основании целого ряда фактов делает общие выводы, формулирует какой–нибудь закон, это называется приемом наведения, или индуктивным методом. Когда он из приобретенных уже им общих формул уясняет причину данного факта, предсказывает его и т. п., это называется методом выводящим или дедуктивным.

Но систематизацией знаний не ограничивается человек после их накопления.

Посмотрите на какого–нибудь дикаря, да что там, на какого–нибудь в своем роде высоко культурного древнего египтянина, да, наконец, на нашего священника, кончившего семинарию или даже духовную академию, он верит, например, (теперь может быть делает вид, что верит, а прежде верил), что от молебствия и водосвятия может измениться погода, или от молитвы может измениться вообще что–нибудь на свете! Целое множество церемоний, треб, всяких обрядов и знахарства накопило человечество, часто самых причудливых, нелепых и вредных, и полагало при этом, будто все такие реакции целесообразны, покоятся на опыте, будто бы это знание.

Лишь постепенно человек стал стараться проверять накопляемый им материал и свои умозаключения, противопоставлять одни другим, критиковать и очищать свой опыт.

Наукой называется только знание, покоящееся на критически–проверенном материале и на выводах общеобязательных, то есть настолько ясных, что никто в их правильности не может усомниться, как никто не может спорить, что дважды два — четыре.

По мере того, как строится это критически–проверенное знание, человек отбрасывает суеверие, и место волшебства и обрядов занимает научная техника, то есть действия и творчество, диктуемые подлинными точными знаниями.

Наша жизнь становится все более и более научной.

Критика жестким молотом разбивает в нашем опыте стекло и кует булат.

Человечество накопляет все больше опыта, все чаще его просеивает, все лучше организует и этой ценой приобретает все более совершенную технику, то есть все более подлинную власть над природой.

Но и знание, и техника попали в руки немногих эксплуататоров, пользующихся их силами для порабощения большинства.

Однако, наука вырывается из этих щупальцев спрута. Ей не к лицу быть, служанкой эксплуататоров. Свободная — она говорит: «Цель жизни — счастье и творчество. Человек должен быть хозяином природы, и он может стать им, когда борьбу между, народами к массами заменит планомерная организация всех братских сил человечества». Наука говорит неуклонно за социализм, ибо социализм есть научный уклад жизни, строй, также соответствующий самой высшей мере счастья и творчества человека, как хорошая машина соответствует своей задаче.

Привилегированные классы любят науку, когда она им служит, но ненавидят ее, когда она говорит им в лицо свои сокрушительные для них истины. — Угнетенные же, восстающие, побеждающие, — знают, что нет и не может быть у них другого такого мощного союзника, как наука.

Среди ученых много рабов, готовых проституировать свои знания всякому сильному и богатому, или прилипших окончательно к привилегированным классам.

Но есть и подлинные поклонники истины, которые знают, что наука будет вполне свободной и во всю ширь раскроет свои прекрасные пламенные крылья только тогда, когда свободны будут все люди.

Как родилось искусство

В широком смысле слова искусством называется всякое умение. Можно быть искусным дипломатом, искусным сапожником. Немцы и французы, чтобы обозначить искусство в собственном смысле слова, т. е. то, что по–русски можно назвать художеством, говорят «прекрасные искусства», у нас часто употребляют выражение — изящные искусства. Их обыкновенно считают четыре: музыка, живопись, ваяние и архитектура. Но это деление совсем неточное, ибо одним из величайших искусств являются — поэзия, и нельзя никак забывать таких искусств, как театральное лицедейство и танец. Но и этим дело не исчерпывается: очень интересными являются также такие искусства, как ювелирное, керамика, мебельное…

Постойте, постойте, скажет читатель: вы опять расширяете понятие искусства и вводите разные ремесла.

Так и надо. Между ремеслом и художеством нет пропасти. Основа всякого искусства — ремесло, и всякий ремесленник должен был бы быть истинным художником. Больше того: человек может сделать статую какого–нибудь бога, и все–таки это будет ремесленным произведением, да еще жалким, более вредным, чем полезным, а другой может сделать обувь — и это будет подлинным художественным произведением.

В этом надо разобраться.

Искусство–художество часто, называют — свободным искусством, и отличают от него промышленные произведения, а посередине ставят так называемую художественную промышленность.

В чем же между ними разница?

Все, что делает человек, на что он затрачивает время и энергию, — делает он во удовлетворение той или иной потребности. Целый ряд потребностей диктуется самой жизнью в ее стремлении в самосохранению и росту. Пища, одежда, жилище, топливо, оружие, инструменты и т. д. необходимы для поддержания жизни. Если человек производит какие–либо продукты, исходя исключительно из соображений продолжения своего существования, — то он является ремесленником, производителем, и о художестве тут говорить вовсе не приходится. Он может быть и искусен, но искусство его будет выражаться в ловкости, благодаря которой в короткое время он может успеть много сделать без лишнего утомления и расходуя минимум материала. Искусство его выразится еще в целесообразности произведенных им продуктов и их прочности. Все это отнюдь не свободное искусство, не художество.

Но вот, например, человек делает горшок, чтобы варить в нем пищу. Сделал, вылепил, обжог и т. д. Казалось бы, все конечно, а он — и так это было даже с самыми невежественными дикарями или отдаленнейшими нашими предками на заре культуры — еще украшает его: напр., ритмично, т. е. через известные промежутки наносит какие–нибудь штрихи или ставит пятна какой–нибудь краской.

Пища, которая в горшке будет вариться, от этого украшения лучше не станет. Но если бы орнамент (украшение) не отвечал ровно никакой потребности человека, — он бы не стал его делать. Очевидно, за удовлетворением первоначальнейших потребностей, связанных с продолжением жизни, возникают какие–то новые.

Да. Человек живет не только, чтобы жить, но чтобы наслаждаться жизнью, радоваться.

Природа в процессе совершенствования животных типов путем выживания приспособленнейших к жизни прикрепила ко всякому вольному, широкому проявлению организма ощущение наслаждения. В интересах сохранения вида лежит максимальная сила данного организма, его наиболее повышенная деятельность.

Организм есть очень сложная машина, которая страдает, когда вся она, или какая–либо ее часть, не работает, или работает вяло и неровно, мешая другим частям. Наоборот, всякий орган, когда он живет целиком, работает полным ходом и именно так, как он должен работать по самой конструкции своей — дает нам ощущение яркого удовольствия. Человек жаждет этого удовольствия, он стремится повысить свою жизнь, сделать ее как можно более интенсивной. Монотонная, пониженная жизнь вызывает в нем скуку, которая может стать такой же мучительной, как голод.

Итак, человек совершает много разной дополнительной работы, чтобы разнообразить жизнь, повысить ее, обогатить свое ощущение, украсить окружающее.

Вот эта деятельность человека и есть деятельность художественная.

Не всякое усложнение и усиление жизни есть ее украшение. Когда нам приходится много двигаться, много воспринимать, думать, мы устаем, а когда мало — скучаем. Скажем ли мы, что надо искать середины. — Это будет не совсем верно. Нет, человек жаждет максимума впечатлений и переживаний. Никогда не будет достигнут в этом отношении предел. Как же избегнуть при этом переутомления?

Дело в том, что впечатлений беспорядочных человек может вместить лишь относительно очень мало, а дальше наступает тревога, усталость, головокружение. Наоборот, в упорядоченном, организованном виде человек может воспринять прямо–таки колоссальное, можно сказать теоретически неограниченное количество впечатлений.

Так вот все искусство, как художество, сводится к доставлению людям впечатлений упорядоченно, так, чтобы на определенную затраченную зрителем или слушателем сумму энергии сознания — пришлось как можно больше впечатлений.

Присмотримся поближе к этому положению и проверим его, напр., на примере слуховых впечатлений, на музыке.

Мир звуков очень разнообразен. Но можно ли сказать, что, чем больше звуков мы слышим, тем больше удовольствия получаем. Очевидно нет. Много шума — это утомительная и безобразная вещь. Но музыка и не работает шумами, а только тонами. Вы сразу среди скрипов, стуков, шорохов выделите то, что называется музыкальным тоном, и среди всех перечисленных слуховых впечатлений музыкальный тон сразу и прежде всего выделится доставляемым удовольствием. Мы так и называем его, чистым звуком.

В чем же дело? А в том, что тон, как всякий звук, есть переданный нам через волны воздуха ритм, порядок движений, толчков. У шумов толчки эти неправильны, хаотичны, а у тонов правильны, они следуют друг за другом через известные одинаковые промежутки.

Очевидно, наша нервная система гораздо легче привыкает к правильно чередующимся воздействиям, легко воспринимает их, и эта легкость воспринимается нашим сознанием, как удовольствие.

Если ребенок станет как попало брать разные ноты на рояли, то, кроме утомления и раздражения, это ничего не вызовет. Но если брать ноты в каком угодно, но раз установленном порядке, — уже получится некоторое удовольствие. Задача художника–музыканта — найти такое чередование тонов, которое бы все время поддерживало ваше внимание, воспринималось бы легко, но ценой этой легкости давало бы тем более звукового содержания. Такая содержательная и упорядоченная последовательность тонов называется мелодией.

Но тона могут не только следовать один за другим, но и звучать одновременно. И тут результаты такого совместного звучания различны: иные тона, достигая одновременно нашего слуха, путают друг другу порядок и воспринимаются тогда, когда диссонанс, или разнозвучие, — другие сливаются, усиливают, поддерживают, взаимно обогащают друг друга, они называются тогда аккордом, созвучием. Законы, по которым можно создавать такие приятные для слуха созвучия, называются законами гармонии.

Таким образом, правильно выбирая и сочетая звуки, можно дать сознанию огромный слуховой материал. Орган слуха будет работать при этом правильно, согласно своему строению и своей природе, и это доставит нам высокое наслаждение, которое называется формальной музыкальной красотой.

Но тут еще не вся музыка. Тут только ее тело. Дойдем дальше вглубь ее секретов.

Человек знает, что звуки имеют значение. И, прежде всего, знает он это по себе. Он постоянно издает звуки, вольно и невольно, и выражает этим свои мысли и чувства.

Из звуков, издаваемых человеком, надо прежде всего выделить членораздельные слова. Они точно выражают определенное содержание и тоже, конечно, допускают художественное владение собой, которое относится к области поэзии.

Но человек не просто произносит слова, он произносит их с разными выражениями, так называемыми интонациями. И часто одних этих интонаций совершенно достаточно, чтобы и без слов выразить чувства. Эти звуки говорят непосредственно нашему чувству, минуя разум, к которому, адресуется речь. Рыдание и хохот, злобный крик или крик радости, испуга, удивления — как нельзя более красноречивы. В горе человек говорит заунывно, нараспев, понижая звук к концу, причитает. На подражании этим особенностям пониженного состояния душевного, как он выражается звуками, построены так называемые минорные лады в музыке. Радостный, бодрый человек то говорит громко, то отрывистыми кличами, то ритмическим речитативом; он склонен повышать несколько взятый им первоначально тон под напором силы, которая ежеминутно приливает. На этом построен мажорный лад. Но нельзя перечислить всех оттенков, которыми играет человеческое звуковое творчество.

В часы досуга, которые человек хотел чем–нибудь заполнить, и когда никакая нужда не диктовала ему никакой определенной необходимости работы, — человек, выражая свободно свои чувства, их вновь переживал и передавал другим и старался делать это как можно ярче и лучше, занятнее. Он выбирал тогда из всех звуков, какие мог издавать, самые приятные, т. е. чистые тона, он их соединял, ища мелодии и гармонии, естественно потому, что таким образом звуки наиболее доставляют удовольствию, и вкладывал в них интонации горя, радости, всего, о чем он хотел поведать, что хотел ярко вспомнить, чем хотел других заразить. Так возникла песня. Из двигательных изображений боя, охоты, работы, тоже вольных, рассчитанных на удовольствие, возникли танцы и театр. Всякое искусство есть переживание жизни стилизованное, т. е. очеловеченное, так выполненное, как того требует самая конструкция органов восприятия и движений и строй сознания человеческого.

Этим, однако, жизнь но только украшается. Человек, творя таким образом, волен очень далеко уходить от действительности. Изображая не только то, что было, но и то, чего ему хотелось, желанное и должное, словом — идеал человека.

Так искусство рядом, с формальной красотой приобретает не только психологическую силу (концентрированное выражение чувств), но и общественно–воспитательную, ибо, рисуя идеалы (или карикатурой бичуя дурное), влияет на поведение людей.

Промышленностью, можно назвать всякую деятельность, направленную на удовлетворение первых потребностей человека, не удовлетворив которых нельзя существовать. Сюда же относится, конечно, и производство самых орудий производства.

Чистым искусством будет всякая деятельность, преследующая исключительно цель — путем организованных впечатлений повысить и упорядочить жизнь сознания, обогатить его. Но ведь каждый продукт потребления может быть в то же время и источником радости, иметь изящную форму. Искусство ближе всего обнимает жизнь, когда принципы красоты вложены во весь обыденный обиход человеческий. Так возникает художественная промышленность.

Перед человеком, естественно, стоит идеал: переделать мир так, чтобы в нем все соответствовало потребностям человека, чтобы люди могли жить в этой среде полной жизнью, упражняя все органы свои, все существо свое в прекрасной равномерности и так, как требует того самый организм, включая сюда мозг и нервную систему — носителей так называемого духа. Это идеал мира насквозь, повсюду прекрасного и в нем человека, всегда счастливого, никогда не испытывающего ни ограничения, ни скуки, ни страдания.

Техника, которая стремится сделать человека господином природы, в конечном счете стремится создать как бы фундамент для этого, а самое здание, притом вечно растущее и изменчивое, как сама жизнь, должно построить всечеловеческое искусство.

Но пока мы на пути, и притом трудном и скорбном.

Искусство часто вырождается в орудие развлечения богатых и опошляется. Часто сама публика, а порой и артисты, настолько развращены, что идут неправильными путями и организуют впечатления не искусно, а искусственно, так что здоровый, сильный, свежий человек, может испытать перед ними только отвращение.

Буржуазный строй особенно повредил искусству, заставив его служить рынку.

Социализм несет с собой свободу искусству и ставит перед ним громадные всенародные задачи.

Каждый век, каждый народ и, что особенно важно, каждый класс вносит естественно свои особенности в искусство, которое ведь отражает живые души во всех их переживаниях; пролетариат, класс обездоленный, не мог до сих пор сколько–нибудь широко участвовать в художественном творчестве человечества. Но от него в этом отношении очень многого можно ждать.

P. S. Эта статья написана была в 1918 году, когда о конструктивизме еще не говорили. Но она и сейчас является вполне достаточным ответом той малограмотной путанице, которой занимаются такие горе–конструктивисты, как Гоц, Чужак и им подобные (1923 г.).

Античное искусство

Под словом античное искусство разумеется искусство Греции и Рима, давшее по своеобразным условиям культурного развития этих народов необыкновенно совершенные плоды.

В области литературы, как и в области изобразительных искусств: скульптуры и архитектуры с несомненностью, живописи, как это можно предполагать, — греческая культура создала величайшие ценности, так, что слово «классическое» применяемое к образцам наиболее полноценных искусств, в которых форма вполне соответствует содержанию и выражается зрелость определенного художественного принципа — применяется более, чем в какой бы то ни было другой эпохе, именно в эпохе расцвета античных искусств.

Обыкновенно, для объяснения такого высокого художественного творчества приводятся соображения в расовых особенностях эллинов и в некоторых чертах природы и климата их страны.

Однако, эти соображения должны совершенно отступить на задний план при внимательном и научном анализе вопроса. Греки, расселившись на юге Балканского полуострова, на островах архипелага и Средиземного моря, по побережьям Малой Азии, географически жили в центре целого ряда культурных стран Востока и являлись мореходами и торговцами.

Благоприятные соседства, давшие им возможность заимствоваться плодами культурной работы народов, предупредивших их в своем развитии, однако, имели и свои опасные стороны: так сказать варварские, т. е. старо–культурные азиатские и африканские государства представляли собой и огромную военную мощь, способную во всякое время раздавить торговые города, окруженные крестьянскими поселениями и составлявшие в совокупности внутренне разъединенную Элладу.

Не имея возможности, в смысле количества, противопоставить силы сколько–нибудь равным силам варварских империй, Греция могла отстоять свое существование, лишь противопоставив количеству качество.

Греческие государства должны были стремиться к выработке возможно более боеспособной и жизнеспособной индивидуальности и связи между этими индивидуальностями, в форме высокого патриотизма и готовности на жертву собой, ради общего блага и союза между отдельными государствами, без нарушения частного патриотизма и личной свободы, но с гарантией возможности общих военных действий.

Задачу эту, различные мелкие греческие государства разрешили различно, наиболее удачно и типично разрешена она была в Афинах. Для того, чтобы сохранить возможно большее количестве граждан, способных к патриотизму, таких, которым есть, что защищать, Афинское законодательство пресекало чрезмерное развитие капитализма. К этому клонились законы Солона и Клисфена, а также деятельность Перикла. Даже бедным (кроме рабов) давались довольно широкие политические права, велась борьба с ростовщиками, вводились уравнительные меры, не позволявшие обществу слишком поляризоваться на богатых и бедных. Рядом с этим, в дело военной техники внесена была такая перемена, которая путем замены тяжело вооруженных гоплитов, такими по самой дороговизне вооружения могли быть только богатые люди — легко вооруженными пельгастами — демократизировала войско. Пельгастом мог быть почти всякий гражданин, но от него требовалась быстрота движений, сила, ловкость, отвага.

Совершенствовать индивидуальность необходимо, начиная с детства и поддерживая постоянное стремление к развитию своего тела в течение жизни до старости. Греческая государственная педагогика понимала, к тому же, что физические развитие без духовного является абсурдом, что ловкость, находчивость, храбрость, без которых не существует война, являются в такой же мере обусловленными известной конструкцией и развитием тела, как известными качествами духа, т. е. нервов и мозговой системы.

Уже с этой стороны греческая государственная педагогика должна была устремиться к высокому типу гармоничного и сильного человека.

Но от греческого гражданина задача отстоять свою маленькую родину, от гигантских соседей требовала не только индивидуального развития, но и высокого патриотизма, т. е. коллективистического чувства, слиянности отдельных человеческих воль в общую.

Необходимо было бороться с эгоизмом маленьких людей и честолюбием больших. Во всех греческих законодательствах мы видим постоянную заботу об этом противопоставлении индивидуальной гордости — чувству меры и идеи справедливости, идеи благоразумия.

Это все, конечно, необходимо и из высоких общеполитических. соображений.

И вот, как в деле индивидуального развития высокого типа гражданина–воина, так и в деле социального воспитания гражданина–патриота*, — *человека героя, доброго соседа, брата к сотрудника для сограждан, греческая государственная педагогика не нашла лучшего помощника, как искусство.

Искусство вообще, нужно людям, главным образом, для установления глубокого общения между ними. Всюду там, где необходимо установление искренней кровной связи между сколько–нибудь широкими массами людей, необходимо связать их какой–то внешней символикой, которой не могут явиться не простая речь, ни письмена, ни жесты, ни какие–либо другие способы общения между людьми, затрагивающими друг друга лишь поверхностно, не проникающими в его душу, Не заражающими непосредственно весь его организм теми чувствами, которые стремятся передать ему.

Начиная с общественных танцев дикаря, искусство религиозное, общественное, индивидуальное всегда преследовало ту цель, которую так ярко указал Толстой: заражать исключительными чувствами избранников массы.

Греческая государственная педагогика всецело не только инстинктивно, но сознательно проникнута была этой мыслью. Из эпоса Гомера, из гениальных творений своих трагиков и комиков, из своих блистательных од, из олимпийских и других игр она создала высоких, на всю жизнь действующий спутников своей государственной школы.

Рисуя перед человеком атлета, героя, полубога, бога, как гигантские ступени совершенства, ведущие, наконец, к образованию совершенно преобразованного человека, бессмертного, мудрого, способного к счастью, каким он только мечтал бы быть, греческое государство резцами своих скульпторов вело каждого гражданина к созерцанию идеалов; стремление, к богоподобию, первой ступенью которого считался гармоничный атлетизм, сделалось, таким образом, национальным увлечением, национальной особенностью и с огромной мощью способствовало поднятию физического типа грека. Но на только физического, конечно, а и духовного, ибо телесное совершенство и сила сочетались в этих, отлитых в бронзу или высеченных в камень, идеалах, как мы уже сказали, с спокойствием духа, с уравновешенностью, с победой над слепыми страстями и низменными инстинктами. Прекрасное тело венчается прекрасными головами, лицами, вся конструкция которых говорит о внутренней гармонии.

Равным образом, архитектура, в постоянном союзе со скульптурой, возвеличила государство, как таковое; греки в эпоху расцвета не допускали роскошных частных жилищ, но напрягли все свои усилия на то, чтобы дома коллективов, чтобы храмы, учебные заведения, места народных собраний достигали не только величия, по прежде всего изящества и гармонии, и, так сказать, молчаливо цели постоянную песню, настраивающую на один и тот же высокий лад все души.

В том–то и заключалась великая культурность эллинов и афинян в особенности, что решительно вое части их жизни устремлены были к единой идее создания возможно более совершенной индивидуальности, спаянной с возвышенным и самоотверженным патриотизмом.

Такова суть греческого искусства. Оно менялось с отдельными эпохами и здесь уместно суммарно набросать важнейшие этапы его развития.

Первые произведения греческого искусства относятся, по–видимому, к 7‑му столетию до Р. X. Это еще грубые изваяния, стоящие ниже египетских, но уже заставляющие нас предвидеть более свободное их развитие, чем в скованном традициями Египте. На греческих статуях скоро начинают заметно отражаться стремления к оживлению: позы разнообразятся, на устах появляется улыбка, странная, робкая и загадочная, не по вине скульпторов, а потому, что они не могли еще с ней справиться, тем более очаровательная, как действительная первая улыбка человеческого гения.

Между тем, уже в конце 5‑го столетия мы находим граничащие с шедеврами произведения, подобные, например, находящимся ныне в Мюнхене статуям с фронтона Эгинского храма. В половине 5‑го века мы уже имеем перед собой настоящего высокого скульптора, одного из светил мировой скульптуры всех времен.

Нельзя не отметить эту колоссальную быстроту развития греческого искусства, которое не знает равного себе в истории мира.

Первый великий скульптор Греции Мирон известен нам по копиям одной из знаменитейших статуй дискобол.

Для Мирона характерно то, что он увенчал собой движение, предшествовавшее греческой скульптуре, к реализму. Движение мускулатуры в совершенстве отвечает действительности.

Между тем, поскольку греческая скульптура носила на себе религиозный характер и давала не только совершенные образцы атлетизма, но и отражение божеств — оно, конечно, носило в себе стремление к созданию идеалов, сверх человеческих.

Это и было достигнуто величайшим греческим скульптором Фидием, жившим почти одновременно с Мироном. Фидий был велик, главным образом, созданием божественных фигур, но и в тех случаях, когда он изображал людей, его особенностью является стремление к величию и гармонии. На этом пути им достигнуты величайшие результаты. Очень немногие из произведений Фидия дошли до нас, хотя бы даже только в копиях, но то, что дошло и то, о чем повествуют видавшие его произведения древние писатели, свидетельствует о необычайном одухотворении, материи, о действительно божественном впечатлении, мудрости, равновесия и самодовлеющей красоты.

У двух непосредственных преемников Фидия, столь же великих, как он сам, Праксителя и Скопаса, мы видим разложение этой целостной гармонии. Общественная жизнь усложнилась, золотой век миновал, повсюду были заметны признаки упадка, в то же время души становились тоньше, более уходили в себя, гармония была потеряна, но блеск ее еще не угас и играл в настоящих сумерках особенно нежно и поэтично. Пракситель внес в скульптуру утонченную грацию, женщину предпочитал мужчине, мужчину делал женоподобным, изваянная расслабленность фигуры, полной чарующей грации, глубокая задумчивость, даже мечтательность делают Праксителя скульптором более близким к недавней современности, чем мощный целостный и спокойный Фидий. Однако, разные эпохи и разные классы могут разно ценить соотносительную высоту величайшего греческого классика и первого греческого мечтательного романтика.

Великим художником был также Скопас, и у, него психологическое настроение играет значительную роль. Но, кроме того, он еще более, чем Пракситель, отходит от совершенства форм, увлекается стремлением уловить движения световым живописным эффектом, и может быть назван отцом импрессионизма в скульптуре.

Однако, скульптура развилась не в одних Афинах. Аристократическая Спарта, в которой немногочисленная спартаковская аристократия должна была сдерживать покоренные племена, выдвинула другой идеал — воина аристократической коммуны, тоже опиравшейся в более замкнутом круге на совершенство тела и взаимную верность людей одной касты.

Но Спарта, вынужденная к консервативной замкнутости, была менее недвижней, более солдатской республикой. В Спарте не рождались великие мыслители, трагические поэты и т. д., однако, и там необходимо было, чтобы скульптор указывал путь к совершенству, поэтому и Спарта выдвинула великих поэтов в мраморе, певцов человеческой мощи. Первым, наиболее в этом отношении целостным и уверенным явился современник Мирона Поликлет. Вторым позднейшим, полным движения и порою могучей сдержанной страсти явился великий Ливини.

Мы не останавливаемся на отдельных произведениях этих скульпторов и на других, менее значительных, чем упомянутые.

Разложение шло дальше. При Александре Македонском и в эллино–спартаковскую эпоху культура греков разбрасывается широким кругом на окрестные страны. Одновременно идет психологическое углубление человеческой жизни вплоть до устремления к мистике и какое–то постоянное беспокойство, ибо гармонии между государством и индивидуумом нарушены раз навсегда.

Пергамская школа стремится к драматическому эффекту, к изображению бурных движений, это стремление запечатлеть в камне страдание или порывистые жесты наверно привело бы в удивление Фидия, который увидел бы в этом отрицание основных законов скульптуры.

Пергамская школа также, как следующая за ней Родосская, устремившаяся к успеху через колоссальность, вполне отвечают скульпторам Барокко в Италии XVII века, после конца другого расцвета классики во время итальянского ренессанса. Тут сказывается постоянный закон развития искусства. Достигнув полноты и зрелости, но устремляясь к новым эффектам, не получая в то же время нового содержания от того класса, который является носителем культуры, художники невольно переходят в манерности, форма начинает преобладать над содержанием, или содержание становится анекдотичным, курьезным.

Нет сомнения, что не только в Пергамскую эпоху, но и в позднейшую, когда Греция творила под суровой рукой Рима, были созданы еще дивные шедевры, но они являлись либо подражанием произведениям лучших эпох, чуждыми. уже царствовавшего тогда творческого духа, либо извращением основных принципов. Если под классикой разуметь подлинное совпадение формы и содержания, а под романтикой разрушенную между ними гармонию содержания, не могущую найти соответственных форм, то греческое искусство Пергамское, Родосское, и позднейшее может быть названо античной романтикой.

Рядом с достижениями в скульптуре, которые не Рыли превзойдены в истории человечества ни одним народом, греки создали также величайшие образцы архитектуры. Наибольший расцвет ее надает на ту же эпоху, на тот лее золотой век Афиш, на время Фидия.

Архитектор Иктин под непосредственным руководством Фидия создал величайший Афинский храм Парфенон, развалины которого и до сих пор еще являются драгоценной жемчужиной мирового искусства.

В области архитектуры греки создали три основных стиля: простой и возвышенный дорический, изящный и гармоничный ионийский и роскошный коринфский.

После них архитекторы всех стран, затронутых греческими великанами, только комбинировали или видоизменяли эти основные типы архитектуры, и даже в глубоко отличной эпохе — г*отической — м*ы находим своеобразные отзвуки Греции.

В области архитектуры Рим не был простым учеником Греции. Нельзя сказать, чтобы он поднял архитектуру на большую высоту, но соответственно с грандиозностью своего государственного строительства он создал храмы, амфитеатры, целые площади, более величественные и грандиозные, чем созданные, сравнительно мелкими, греческими государствами.

В то же время практический умонаклон римлян при ясности их мысли, согретый греческим духом, смог создать и в области практической эпоху: дороги, мосты, вечные образцы целесообразности, связанной с величием.

По–видимому, и живопись греков держалась приблизительно на той же высоте, но до нас дошли лишь бледные остатки и поздние подражания греческой живописи, о чем мы можем только скорбеть.

Некоторые представления о живописи могут дать произведения керамики, греческие вазы и сосуды, которые по чудесной изящной форме привлекают нас и богатым рисунком, в живых формах, в простых и ясных группах передающим те или другие события мифологии или истории.

Между изобразительным искусством греков и их поэзией, начиная, с народного творчества мифов и до тончайших ответвлений великого дерева греческой литературы, всегда господствовала полная гармония, они развивались отражая друг друга и поддерживая друг друга.

Так, вынужденные защищаться от могучих врагов, эллинские народы, а за ними другие единоплеменники стремились создать прекрасную демократию, царство свободных братьев, связанных в великое единство. Но рядом существовало рабство, но частная собственность не была побеждена, но эгоизм не был убит, но распри между отдельными греками возникали все снова и снова, и Греция, оставив нам дивное наследие, отошла в вечность.

Античное искусство было зарей, прекрасней, но лишь бледной, зарей того дня, который засияет над человечеством только при осуществлении общественных идеалов социализма.

Как родилась религия

Прежде всего, что такое религия? Иногда религию толкуют как определенную веру в то, каков мир, а именно веру, что мир управляется богами и сонмом окружающих их духов. Однако, религия не есть только определенное толкование действительности, какая–то своеобразная теория миросозерцания. Если бы это было так, то наука могла бы легко победить религию, ибо доказать отсутствие всяких опытных основ у такого представления о мире и заменить фантастическое представление о нем, которое имеет всякая религия, гораздо более удовлетворительным и основательно построенным современной наукой, было бы не трудно.

Однако дело в том, что религия есть не только известное миропонимание, но и определенное мироотношение, т. е. из религиозного представления о мире вытекает определённая связь человека с ним, определенные человеческие поступки, надежды и т. д.

Это–то и делает религию очень цепкой. Вместе с устранением религиозного представления о мире падает целый ряд связей между человеком и миром, которые он в свое время установил. Падают определенные надежды, и целый ряд некоторых действий, которые человек предпринимал ради воздействия на природу, считая их целесообразными. Современная наука дает возможность построить другие отношения между человеком и миром, родит другие надежды, дает теоретическую почву для другого рода воздействия на природу в целях достижения благ. Но все эти новые отношения, надежды, методы воздействия на природу сильно разнятся от старых и для многих, так называемых, религиозных душ являются в общем неприемлемыми и не кажутся им удовлетворяющими. Вследствие чего они цепко и во что бы то ни стало держатся за старые ошибочные представления. Таким образом, у религий есть два корня. Один, — это примитивное, ошибочное представление о мире, развернувшееся от самых первобытных форм до самых утонченных. Другой, — это определенное чувство человека, это религия, создававшаяся и разрешавшая практически кровно волновавшие вопросы о том, какова судьба его в природе.

Прежде всего, как возникло ошибочно–религиозное представление о мире? Мы знаем теперь, что мир представляет собою громадную систему тел, находящихся в сложном, но закономерном сочетании мопеду собою и обладающих целым рядом свойств взаимодействия. Наука в значительной степени разобралась во вселенной. Она произвела классификацию всех этих тел и их проявлений, сделала многое Для выяснения структуры тел из мельчайших возникающих непосредственно из мирового эфира (который еще не ость материя) силовых центров, слагающихся в атомы, молекулы и т. д. Путем точного учета! Свойств тел и законен из проявлений, которые вое в совокупности называются энергией и так же точно, как материальные тела, закономерно зависят друга от друга и переходят из одной формы в другую, — наука дала возможность человеку вмешиваться в эти процессы и направлять их согласно его целям.

Наше миросозерцание целиком покоится на опыте, раскрывающем нам сущность материи; и энергии, т. е. окружающих нас закономерно связанных между собой явлений. Но первобытный человек, стоящий на грани между высшей обезьяной и подлинным человеческим существом, само собой разумеется, такого четкого представления о мире не имел.

У него нет ни науки, пи религии, но постепенно из практического опыта возникают у него некоторые примитивные, далекие еще от нашей религии, не говоря ужо о нашей картине мира — сочетания представлений.

Он не различает ни механического, ни живого, ни одних вещей от других. Вся окружающая среда по его наивному сравнению с самим собою, представляется ему сияешь живой и действующей так же, как он, соответственно каким–то неясным желаниям, импульсам и потребностям. Но мало того, что каждый камень, поток, ветер, дерево представляются ему живой силой, он совершенно не установил еще, как и какие предметы могут переходить из одного в другое. Вместо того, что наука называет теперь трансформацией (явление превращения воды в пар или сгорания дерева и т. д.), он констатирует какое–то оборотничество. Все по его мнению может перейти во что угодно.

Окруженный таким миром предметов с определенными свойствами, ежеминутно могущими меняться, он, конечно, но может установить по отношению к ним и каких–нибудь прочных трудовых методов. У него есть они: он пользуется членами своего тела для того, чтобы передвигать себя и различные предметы. Он, конечно, как и животное, даже имеет некоторую технику, построенную на знании среды. Более или менее различает твердое от жидкого тела, горячее от холодного и т. д., и, соответственно с этим он более или менее рационально на них воздействует. Если бы он совершенно не имел таких представлений о действительном мире, которые совпадают с его свойствами и но умел производить такие действия, которые реально приводят к желательным результатам, то он погиб бы. Но рядом с этим у него возникает постепенно целая колоссальная масса абсолютно лишних представлений. Он крайне легковерен и традиционен, т. е. получаемые от стариков и по наследству запасы некоторых сведений и умений укрепляют в его сознании часто совершенно ложные представления и приемы, как незыблемую истину.

Если мы присмотримся к образу действия даже нынешних дикарей, которые все, вплоть до самых малоразвитых, отнюдь не стоят на примитивной степени, то мы увидим, что они совершают огромное количество нелепых действий, уверенные однако в том, что эти действия имеют значение. Эти действия могут быть названы общим названием магии или колдовства. Все они покоятся на разных фантастических представлениях, возникших вследствие неточного запутанного опыта. На этой стадии нельзя еще говорить, о религии. Она возникает с тех пор, как человек начинает оформливать свое представление о предметах и их силах.

Казалось бы, из своего примитивного магического взгляда на мир, человек может переходить прямо к научным: путям постепенного очищения своего неверного опыта, переделки его и осуществления точных фактов. Но в этот процесс вмешивается, его совершенно видоизменяет один основной, Напрашивающийся человеку, роковым образом навязывающийся ошибочный вывод из некоторых крайне близких ему фактов.

Наблюдая самого себя и близкого себе человека, примитивный дикарь констатирует ряд связей, которые особенно сильно закрепляются в его мозгу: явление смерти, после которого человеческое тело является инертным и начинает разлагаться. Не сразу дикий человек пришел к этому, выводу. Сначала труп был для него таким же живым, как камень или дерево, и он вовсе не считал невозможным, что труп может начать ходить и действовать. Но на известной стадии развития, он убедился, что труп теряет целый ряд своих важнейших свойств. Ему бросается в глаза при этом, что труп без дыхания и что все, что дышит, обладает свойствами самопроизвольного движения, и гораздо более похоже на человека, чем то, что не дышит. Это представление, что дыхание, уйдя из человека, оставляет только безвольный труп, и является первоначальным камнем для создания первобытных религий, т. е. анимизма. Представление о душе или о духе, т. е. о душе, покинувшей тело, создается очень постепенно. Сюда входит и представление о человеческой тени, которая есть его своеобразный двойник, поражающий воображение дикаря, и действие сновидений, когда человек для других лежа неподвижно в известном месте, для себя, в собственном опыте находит себя странствующим и действующим. Опыт сна даст дикарю также возможность констатировать, что другие люди, находящиеся очень далеко от нас, могут явиться ему, явиться могут ему также и мертвые. Таковы те наблюдения, из которых очень постепенно в течение столетий, а может быть и тысячелетий складавалось новое представление человека о том, что мир двойной. С одной стороны, определенный видимый мир, мир тела, а с другой стороны, животворящий его, двигающий его мир незримых существ, могущих, правда, становиться и зримыми, а именно духов, о которых он мыслит по аналогии с дыханием или ветром, как раз очень важными явлениями, неулавливаемыми непосредственно глазами. Чем дальше, тем больше в связи с тем, что в самом обществе человеческом распадается трудовой акт на повелевающий и повинующийся элементы, растет целостное представление о том, что видимый мир тел сам по себе совершенно инертен, и что все в нем происходящее вызывается духами.

А если это так, то далеко не столь важно действовать непосредственно телом на тело. Как же найти путь к воздействию на духов? Духи же человекоподобны; т. е. похожи на тот дух, который живет в моем собственном теле, и к ним можно обращаться с просьбами или жалобами, задаривать или наказывать их. Магия приобретает совсем другой характер. Вместо прежних бестолковых хаотических методов воздействия на вещи, получается целая линия или целая система воздействия на находящихся за ними духов, явным образом очеловечивающая природу.

По мере того, как человеческое общество разделяется на классы, усложняется — претерпевает изменения и то царство духов, которое он создал себе и которое, как он верит, властвует над миром. Из такой же каши душ умерших людей, сидящих во всех предметах, и в особенности в предметах колдовства, почему–либо показавшихся странными и могучими, рядом с усложнением организации человеческого общества, появляется более или менее организованное царство духов. Как в обществе, так и там появляются вожди аристократы, властные духи с большою мощью и, так сказать, духовная: чернь, действующая лишь как неясная, безликая масса. Вся огромная усложнившаяся техника воздействия на духов, уменье приносить им пищу; и другие подарки, начиная с погребения и дальше, уменье с ними разговаривать, на них воздействовать, имея в виду как позабытую великую злую массу духов, так и отдельных духов предков различных царствующих родов, постепенно превратившихся в царей земли или неба, и я. д., создает необходимость выделения специалистов. На место первобытных колдунов, которыми каждый понемногу был — или стариков–ведунов, запоминавших многое из старины, появляется: специально обученный, имеющий определенное место в обществе жрец, т. е. кормилец богов, посредник между- небом и людьми. Мы не будем останавливаться в этой статье на дальнейшем росте религиозных представлений, входящих в область истории религии. Нам важно только констатировать, что из первобытного хаотического представлении, о, мире, благодаря Неизбежной ошибке, приводящей к мысли о двойственности человека, у всех народов, даже тех, которые географически никак не могли оказать влияния Друг на друга, на известной стадии развития получается анимистическое представление о мире, т. е. дуализм, раздвоение мира, при чем как раз ошибочный мир, придуманный мир духов кажется более важным и властным. Познание свойств этого мира оттесняет на задний план кажущееся гораздо! менее важным познание свойств мира видимого.

Две могучие стихии укрепляют к поддерживают ошибочное представление о мире. Во–первых, то, что можно назвать всеобщей заинтересованностью человека в анимизме. Она коренится в еще более примитивной заинтересованности человека в магизме.

Первоначальный человек, едва вышедший из животного сознания, крайне слаб технически и беспомощен перед природой. Чисто трудовыми силами сладить с ней он на надеется. Конечно, если бы первобытный человек вдруг понял, что все его колдовство совершенно бесплодно, он реально от этого не только не проиграл бы, но даже выиграл, не делая разных глупых церемоний, и хорошо или худо бы, но все же рационально работал. Но не говоря уже о том, что примитивный человек к представлению) о действительно целесообразном труде, к выделению его из всех свойств воздействия на природу, не способен, можно еще утверждать, что познав каким–нибудь чудом истину о природе, но оставшись на той же примитивной ступени своих сил, он ощутил бы величайшее отчаяние. Человек твердо держится за свои глупые колдовские приемы, за то, что будто бы, точа по каплям кровь из своего тела, он может вызвать дождь, что нарисовав буйвола, пронизанного его стрелой, он может обеспечить за собой удачную охоту. Конечно, в тысяче случаев он не добивается своего, до он объясняет это себе какими–нибудь особыми условиями. В тех же случаях, когда его колдовство и достигнутые результаты совпали, он каждый раз крепко убеждается, что эти его действия оказались могущественными, действительными. Развивающиеся умственные способности человека, в отличие от животных, ведут его на этот путь фантастики. У животных нет никакого колдовства, животные великие реалисты. Человек же, находя свои особые, искусственными усилиями его мозга открываемые пути воздействия на природу, сначала на каждый действительно ценный метод «открывает» десятки нелепых методов и опутывает ими себя со всех сторон. Но все это нелепое колдовство внушает ему силу жизни, веру в себя и предохраняет его развивающееся сознание от отчаяния перед лицом бесчисленных врагов и фактом его слабости.

Анимизм есть более оформленное представление, есть уже религия, но он служит той же самой цели. Человек прекрасно знает, что он! с миром тел справиться не может, но пришел бы в отчаяние, если бы вдруг понял, что никаких духов, которые могут его выслушать, с которыми можно вступать в договоры, не существует. Ему бесконечно тепло думать, как ни злы отдельные духи (все, например, болезни человек объясняет себе влиянием этих духов), что мир человекообразен, что в нем есть какая–то. сердечность, какие–то мысли, что человек не совершенно одинок в бесчеловеческом колоссальном мире. К этому надо прибавить страх человека перед смертью. Правда!, вряд ли на той стадии развития, когда личность еще не выделялась ясно в своем сознании из первичной общественной группы, такой страх смерти представлял собою что–либо иное, чем у животных, т. е. инстинкт самосохранения. Но позднее на стадии, первобытной выработки первобытной религии, т. е. анимизма, человек уже может сделать обобщение, что он вообще смертен и противопоставлять этому желание жить. Идея о том, что смертно только тело, — а сам настоящий человек, т. е. одухотворяющий тело дух, бессмертен, является опять–таки чрезвычайно утешительной. Пушкинские стихи: «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман», правильнее было бы выразить так: «Тьмы точных истин нам дороже нас утешающий обман». Только на такой стадии–развития, когда точное представление об истине но обескураживает, а дает надежду утвердить себя и овладеть действительностью, человеку перестает быть нужным утешительный обман.

Конечно, в пору, когда человек создает этот утешительный обман религии, он вовсе не подозревает, что его истина может быть обманом. Он выводит его прямо из своего опыта. Но позднее, когда высшие формы религии борются против Низших, или когда возникают религиозные мысли, вся прочность религии, обусловливаемая ее утешительностью, сказывается с огромной силой.

Но не только общечеловеческая потребность в утешительном обмане, скрывающаяся под религией, обеспечивает ее прочность, а и интерес классовый.

Господствующие классы сейчас же привлекают к себе жреца. Жрец оказывается их сочленом и их слугой, и в некоторых случаях становится почти их господином.

Такая роль жреца отчасти объясняется его положением ученого. Он имеет в своем опыте значительное количество верных наблюдений, выводов и методов. Но тем не менее, роль жреца, как настоящего ученого, совершенно теряется за его ролью знатока потусторонних неведомых духовных тайн, ролью посредника между человеческим действительным миром и правящим им воображаемым миром богов. Жрец, собрат вождя, воина, рабовладельца, всячески поддерживает его. Религия принимает такие формы, чтобы внушать правящему классу гордость собою, уверенность в том, что он, правящий класс, есть особая богорожденная порода. Религия устремляется также к тому, чтобы средним и низшим классам доказать абсолютную божественную справедливость классового общества, какой–либо монархии азиатского типа — ее совладение о волей богов. Храмы и церкви, достигающие все большего великолепия, гипнотизирует массы и удерживают их в их коленопреклоненном положении. Представление о загробной жизни делаются также источником силы сильных, им обещается божественное существование на том свете, а подданным, которые осмелились восстать против порядка господ, а вместе о тем и богов, жрец рисует ужасающие картины вечных мук, которым их души будут подвергаться после смерти.

Упомянем только, что даже те религии, которые создавали себе сами рабы, сами подчиненные, как, например, пророческая редакция еврейской религии или, в значительной степени, из нее же вытекшее христианство, в конце–концов приспособлялись жрецами, переходившими на сторону господ, и переделывались ими в такие же системы, поддерживающие существующий порядок.

Две великие силы вступают в борьбу с религией. В истории имеется целый ряд эпох, когда эти силы такую борьбу уже вели, но окончательная победа их возможна только в будущем, и. надо надеяться недалеком. Во–первых, рост знания и техники, которые получают гигантский толчок вперед с возникновением города, ремесел, промышленности, очищает человеческий опыт, все больше заставляет человека склоняться к мысли, что мир опыта есть самый важный, что в нем есть свои законы, что на него можно воздействовать, и что все колдовство основано на недоразумении и на легковерии, на игнорировании всех фактов, его не подтверждающих. Начинается борьба науки и научной техники против религии и колдовства. Буржуазия–ремесленники, купцы во время своего расцвета начинают выступать против религии колдовства, и в наиболее блестящее свое время доходят, как это было, например, в Греции III или Франции XVIII века до довольно точной формулировки учения о мире, как системе закономерно связанных тел и их взаимодействия (материализм). Дальнейший рост точных научных сведений о мире и власти человека над природой, достигший своего высшего до сих нор предела в капиталистической Европе XIX–XX века, продолжает колебать устои религии. Вое религиозные представления о мире при свете выросшей науки обрисовываются, как туманные фантазии, закономерно вытекшие из примитивности человеческой культуры на ее ранней стадии. Наоборот, все стройнее, все мощнее рисуется картина мира, отрываемая наукой. И опираясь на нее, наука дает человеку гигантскую и все растущую техническую силу, делающую уже не мечтой, а чем–то несомненным будущую огромную власть человека над природой.

Но эта сила одна не может сломить религию до тех нор, пока господствующие классы всей своей мощью будут поддерживать религию, как силу, подпирающую их привилегии и дурманящую массы. До тех пор борьба науки с религией будет крайне затруднена. Сами ученые, оказываясь подобно жрецам и вместе с ними на службе у правящих классов, делают зачастую отвратительные уступки жрецам, создают своеобразную эмульсию, своеобразную смесь искаженной науки и подновленной религии для того, чтобы как–нибудь удержать последнюю над массами. И это делается не всегда с сознанием совершаемого, таким образом, обмана. Часто буржуазные ученые невольно сами, не отдавая себе в этом отчета, повинуясь классовому инстинкту, сохраняют в себе первоначальное верование, которое казалось бы должно было разбиться в черепки от толчка их критической мысли.

Классическим и так сказать обнаженным выражением такого душевного состояния является знаменитая фраза Вольтера: «Если бога не было бы, нужно было бы его продумать».

В одном из своих писем Вольтер поясняет эту свою приверженность к идее бога. Он, этот отважный и сильный враг попов, пишет в этом письме: «Если вы, милый Друг, были бы помещиком, как я, и боялись бы, что разнуздавшаяся толпа ограбит вас, вы поняли бы, какую важную роль для всех нас играет этот добрый бог». Повторяю, не все это понимают, но внутренние пружины у тех, кто изменяет науке, только классовые. Пролетариат, который является как раз классом, практически выполняющим технические задачи завоевания природы на основе точных наук, уже в этом смысле является великим и победоносным врагом религии. Но к тому же, являясь последним из классов, классом современных рабов, он не может не ненавидеть религию, как устой чужих привилегий. Поэтому, вооружившись наукой, он тщательно выбрасывает из нее то, чей отравляли ее уступки буржуазных ученых.

Ставя перед собою и всем человечеством идеал при помощи науки и техники организовать планомерную борьбу человека с природой, победу над ней и всеобщее счастье, пролетариат одновременно отбрасывает религию, как ужасающий обман, ставший ненужным и разбивает привилегии тех классов, которые заинтересованы в том, чтобы держать человеческое сознание в этих- старых ржавых оковах.

Библейские пророки

Пророки еврейского народа, сопровождавшие своей публицистической деятельностью историю его на протяжении нескольких сот лет, представляют собою одно из оригинальнейших явлений истории религии. Конечно, мы не только имеем право предположить, что подобные явления встречались и у других народов, но даже знаем кое–что об этих явлениях. Однако по яркости и по обилию памятников оно является исключительным.

Пророки, которых не совсем правильно сравнивали с трибунами Рима, были, как и эти последние, действительно защитниками интересов низших слоев демократии, но в то время, как трибуны были должностными лицами конституционно установленными адвокатами плебса, в которому относились но одни только бедняки, а и третье сословие, так сказать, — пророки были совершенно вольными публицистами и защитниками исключительно социально обездоленных классов, развертывавшими, исходя отсюда, целую политику и целую религию.

По непосредственным общественным корням своим пророки исходят из особого явления, свойственного некоторым восточным народам. Первоначально наби — это гадатели, составляющие небольшие группы своего рода дервишей или шаманов, которые частью естественно, частью искусственно, впадают в истеро–эпилептический транс, в котором говорят разные неясные речи, напоминающие собою бессвязные изречения дельфийской пифии. Из этих бессвязных речей человека, одержимого богом (так трактовался истеро–эпилептический припадок) делали умозаключения относительно будущего.

Приблизительно в IX или VIII веке До Р. X., из числа этих пророков начинают выделяться мудрые люди, которые эпилепсию заменяют экстазом, высоким вдохновением, а пророчество расширяют от трафаретов гадательского вздора до настоящей огнедышащей и широко социальной проповеди.

Но чем же можно объяснить такой переход от гадальщика к публицисту? Он совпадает со временем крушения первобытного демократического строя в Израиле и Иудее. Мы, конечно, мало знаем о пастушеском времени еврейских племен, но имеем полное право предположить, что то, что называется Моисеевым законодательством и дошло до нас в позднейшей форме, в значительной мере соответствовало первобытному законодательству кочевых племен. И в самом деле, небольшое племя, со всех сторон окруженное врагами, нуждается в том, чтобы держать в боевой готовности большинство своего мужского населения. Если мы обратимся даже к таким законодательствам, как законы Ликурга в Спарте, или Солона в Афинах, то мы увидим, как они стремятся бороться с чрезмерным накоплением богатства в одних руках и обнищанием других, ибо такая поляризация приводит к крушению племени, «родины». Бедняку не за что сражаться, он ничего своего не теряет, а богатых становится слишком мало для этого. Только на базе мелкой собственности возможна подлинная широкая воинственность. Поэтому пастухи–евреи придерживались известного равенства. От времени до времени совершались переделы скота, у слишком богатых отбирались излишки, а беднякам прощались долги, отпускались кабальные и т. д. После того, как еврейство осело на землю, часть его оставалась тем не менее в прежнем пастушеском состоянии. Во–первых, самое оседание на землю происходило в виде длительного процесса. Мауренбрехер в книге «Пророки», (книгоиздательство «Алтей», Петербург, 1919 г.), пишет:

«Израиль, даже после продолжительного пребывания в культурной стране, еще через полтора или два столетия не перешел к оседлому образу жизни, а обитал в городах, в виде кочевого пастушеского племени. По–видимому, лишь египетская победа около 1230 г. лишила его возможности продолжать подобную жизнь — скученность на небольшом пространстве заставила Израиль перейти в интенсивному земледелию и, вместе с тем, к оседлому образу жизни».

Во–вторых, если одни к оседлой жизни перешли, — то племена юга Палестины надолго еще оставались при скотоводческом и бродячем хозяйстве.

В незапамятной древности возникла секта так называемых рекабитов, основанная Ионадабом, по–видимому, пророком. Он дошел до времени Иеремии, который повествует о ней так: «Ионадаб, сын Рекаба, наш отец, повелел нам так: Вы не должны пить вина, ни вы, ни ваши дети вовеки. И вы не должны строить дома, и не должны засевать поля, и вы не должны насаждать виноградники и владеть ими. И в шатрах вы должны обитать все ваши дни, чтобы прожить долго в той стране, в которой вы живете, как пришельцы».

Так люди сопротивлялись самым решительным образом крушению скотоводческого уклада. Они считали, что Ягге не дает хлеба и вина, что он враг виноделия. Вместе с тем среди них было сильнейшее стремление к равенству. Вельгаузен, Каутский и Мауренбрехер признают, что эти сильные духом кочевники пастухи–пуритане в значительной мере подвергли своему духовному влиянию мелкое разоряющееся земледелие. Земледелие естественно стремится по наклонной плоскости к концентрации земли в. одних руках, размельчанию ее в других и, наконец, к пролетаризации. Община, которая существовала и более или менее заботилась о бедных, рухнула. Мауренбрехер пишет об этом: «Впервые развилось отчетливое различие классов собственников; возникли парцеллярные владения, которые, уже были едва достаточны для прокормления одной семьи, и крупные собственники, которые держали в своих руках всю власть в селе и городе. В начале IX столетия, мы впервые слышим о бедных вдовах и беззащитных сиротах. Следовательно, семейная община, под защитой которой — они жили, до сих пор, более уже не существовала».

Разделение народа на богатых землевладельцев, на хозяев и батраков, расщепило миросозерцание еврейского народа. Богачи устремились по пути некоторого относительного империализма. Прежде всего они стремились к созданию постоянного войска, а вместе с тем и руководителя этого постоянного войска — царя. Демократия уже чувствовала, что хотя ей было и не под силу нести естественную воинскую повинность, но что влияние наемного постороннего войска есть конец всякой вольности для нее. Она с ненавистью относилась к царской власти. Это сказалось в библии, в замечательных страницах протеста пророка Самуила против царской власти. Республиканцы времени крестьянской войны в Германии, и республиканцы–пуритане времени Кромвеля без конца цитировали эту демократическую и революционную прокламацию против царской власти.

Религия тоже в значительной мере изменилась. Богатые землевладелицы склонялись к религии природы, к культу всех окружавших их земледельческих наций, к культу Ваала и Астарты, начала оплодотворяющего и начала плодородящего. Этот культ земледельческий по своему существу, и в то же время сладострастный и пышный, в высочайшей мере соответствовал самосознанию землевладельца. Демократия же придерживалась своего старого бога пустыни Синайской, бога Ягве, и постепенно стала соединять с ним и представление о боге правды и равенства. Ваал, Мамона, стал постепенно становиться богом чрева и жадности, Иегу — богом бедных, алчущих справедливости.

Надо отметить, однако, что по мере того, как цари стали нуждаться в военной и экономической поддержке нации, они охотно пошли на компромисс, предложенный левитами, специалистами священниками, которые, превращая Иегу в национального бога и воспринимая законодательство его, как пожелания ягвистов, вместе с тем калечили это демократическое миросозерцание к выгоде государства и господствующих. Но это было фальсификацией двух миросозерцании. Пророки были выразителями демократических тенденций. Первые пророки представляют собою несомненно личности легендарные. Илья есть самое собирательное лицо, так сказать, романтического типа, ставшего дорогим народу явления пророческой публицистики. Илья живет в пустыне, не желает общения с земледельческим обществом и его неправдой. Оттуда, одетый в верблюжью шкуру, приходит он к царю, громит его за его неправду, и царь, окруженный своим двором, бессилен против него, чувствуя за ним помощь народа, а может быть и суеверно веря, что грозный бог Иегу действительно готов оказать покровительство своему посланцу.

Более определенна фигура Елиши (Елисея), которого выдают за ученика Илии. Этот грозный старец стал вместе с военным человеком Иегу во главе революции, которая временно освободила народ от ваалитов, при этом Иегу собственноручно убил царя Ахаба и бросил его сына на съедение псам. Царица мать Иезебель была выброшена из окна, и ее тело было растоптано конями. У Ахаба было семьдесят детей, которые были перебиты все до последнего. Жрецов Ваала также всех перекололи. Конечно, эта кровавая революция не имела серьезных и длительных последствий. Разорение мелкого земледелия и рост крупного продолжались своим путем.

Личностью более или менее определенно исторической является, пожалуй, величайший из пророков Амос (вокруг 765 г.). Характерно, что Амос прежде всего выходец как раз из тех племен, которые оставались и в его время пастушескими. Еще более характерно то, что Амос, как он само себе пишет, был поденщиком, батраком. Священник Амосия, как повествует библия, обратился к царю с таким доносом: «Амос замышляет в самом Израиле заговор против тебя. Страна не может выносить дольше его речей». Тогда царь Иеровоам изгнал Амоса. На допросе, которому Амос был подвергнут, он ответил: «Я не пророк и не принадлежу к секте. Я пастух овец и поденщик, надрезывающий смоковницы. Но Иегу увел меня от моего стада и сказал мне: иди и пророчествуй против моего народа». Изгнанный Амос не прекратил, однако, своей революционной деятельности. Он стал писать прокламации. Переработанные, не целиком эти прокламации дошли и до нас, в виде книги пророка Амоса. В своих памфлетах Амос проклинал народ за его неправду, предрекал падение царя и даже осквернение алтаря самого Иегу.

Почему? Потому что Иегу покинул свой народ. Религия, как выражение самосознания выделенных Амосом общественных низов, выступает таким образом против общества. Вряд ли однако можно согласиться с Мауренбрехером, когда он говорит о деятельности Амоса, как о страшном взрыве пролетарской оппозиции. До пролетариата еще далеко, но мы можем говорить только об оппозиции бедноты: Иегу отвергает, презирает ваши жертвоприношения и празднества. Не опрашивайте об всех святынях Иагве в стране. Они будут разрушены и осквернены и не принесут вам помощи. Ищите Иагве, ищите добро, а не зло. Возненавидьте зло и любите добро. Творите справедливость в суде. Тогда быть может Иагве смилостивятся над развалинами Иакова (глава 5, 4–15). Стремясь сделать из Ягве носителя правды, Амос придает необычайный полет религии. Иагве из кровожадного божка, кровожадного племени превращается в высокого судию, который в последний раз призывает людей очиститься, а иначе готов сам вмешаться в людские дела, для того, чтобы покарать нечестивых и спасти невинные жертвы.

Ученик Амоса Гешуа (Оссия) был в несравненно большей степени, как удачно отметил Мауренбрехер, близок к священникам. Он же в некоторой степени намечает компромисс. Там, где у Амоса на первом месте специальная справедливость, у Гешуа борьба против чисто религиозных отступлений от старого культа Иеговы в сторону «язычества», т. е. земледельческой религии. Однако, нельзя отрицать того, что Оссия твердый республиканец, ненавидит царя, при том же в большей степени, чем Амос, развертывает он счастливые перспективы того времени, когда народ покается, и Иагве простит его. Уже то обстоятельство, что книги Амоса и Осеии сохранились в священном писании евреев, доказывает, что эти мощные публицисты находили достаточно поддержки для себя в мелких, а может быть и средних классах.

Непосредственный ученик Гешуа, действовавший в Иудейском царстве, Исайя, является действительно чем–то вроде трибуна. Он приобретает огромное влияние даже на Царя и делается в своем времени полуофициальным министром иностранных дел маленького государства. Книги Исайи представляют собою необыкновенно поэтическое, но в то же время содержательное и точное обозрение иностранной политики.

Со своего Сиона он видит орлиным взором все доступные ему народы, прекрасно характеризуя их. Самая же его политика заключается в том, чтобы не допустить двор и аристократию втянуться в империалистическую политику, в большую политику, которую делали тогда Египет, Ассирия и т. д. Он предостерегает от всяких союзов, борется со всякой самоуверенностью, клеймит военную политику. Он настаивает на том, что спасти царство можно только смирением, отходам в область жизни духовной, отказом от империализма, и это облекает он, соответственно своему времени, в религиозные формы. «Будьте верными Ягве, и Ягве будет верен вам и спасет вас». Исайя не чужд тем социальных, и в этом смысле он является прямым продолжателем Амоса.

Однако, по–своему мудрая политика демократической партии не спасла ни Израиля, ни Иудеи. Отчасти это, конечно, было фатально. Крупные империалистские царства должны были растоптать мелкие народцы. Отчасти в этом: была виновата дипломатия аристократии, постоянно втягивавшаяся в большую политику.

Великий Иеремия, ученик Исайи, был вождем демократической партии в самое тяжелое время. Он определенно почувствовал, что сопротивление бесполезно, и был в своем роде пораженцем. Мы можем согласиться, что Иеремия предполагал возможным спасти самостоятельность своего народа путем, на который указывал раньше Исайя, но даже когда он пришел в отчаяние относительно этого, его национализм пошел совсем особым путем. Пусть народ будет растоптан, пусть он будет лишен государственности, это ему в наказание за грехи его. Он должен принять наказание со смирением. Зато, если он сохранит праведность, если он освободится тяжелым очищением огнем от всякой жадности и злобы, то господь не сможет не вернуть ему своей милости, ибо он воистину будет народом божиим, народом праведником. Само собою разумеется, что такое миросозерцание заставило патриотов Израиля считать его перебежчиком и предателем. Поэтому на него надевали железное ярмо, били палками, заковывали в узилища, морили голодом. Мауербрехер по этому поводу заявляет, что в патриотической точки зрения вполне по заслугам. Обороняющаяся крепость не может терпеть в своей среде никаких Иеремий.

Надо только напомнить Мауербрехеру, что крепость, которую обороняют большею частью за счет невыразимых страданий аристократы, Отнюдь не является по необходимости таким дорогим оплотом для эксплуатируемых. Как видите, еще с Иеремии ведет свое начало «непатриотичность» всякой «сволочи», но зато эта «сволочь», отказываясь от Сиона нынешнего, взыскует Сиона грядущего, и ее отечество — интернационал.

Так и шло развитие еврейской демократии. Пророк, которому принадлежат последние главы в так называемых книгах Исайи, Которого имени мы не знаем, так как он писал под псевдонимом Исайи и которого называют второ-Исайей, развернул блистательные перспективы в этом отношении. Он жил во времена так называемого Вавилонского плена, когда вся верхушка еврейского народа была перенесена вон из Палестины, когда народ был расщеплен и разбит. Из глубины этого падения вещает Исайя о грядущем Мессии. Кто же этот Мессия? Краски для него он берет из быта и судьбы пророков, выходцев из бедноты. В самом деле, бог покарал еврейский народ за грехи богатых. Но чем же виноват бедняк? Почему еврейский бедняк терпит муки? Он терпит эти муки потому, что таким образом заслугами своими, своим невинным страданием платит за грехи всего мира. Он их взял на себя. Его кротость, его страдания, его смерть заставят Ягве смилостивиться над народом еврейским. Он возьмет его, которого причли к преступникам, которого казнили позорной казнью, имущество которого разграбили и разделили между собою, возьмет его и посадит по правую руку от себя. Он заставит не только еврейских богачей, но и все гордые народы мира притти и поклониться ему. Он сделает его царем в новом сияющем Иерусалиме, и тогда начнется царство правды, которое распространится даже на животных, даже на стихии, так, что весь мир гармонизируется.

Так основано было новое слово религии бедноты, именно горячее упование на будущее. Мессия — сын человеческий и сын божий, который придет спасти народ свой, в глазах богатых рисовался в виде вождя на белом коне, в виде завоевателя. В глазах демократии — в виде оплеванного, забитого, униженного праведника, в час нависшего унижения которого разверзнутся небеса, чтобы низвести оттуда полчища божественной помощи, ибо на себя надеяться демократия не смела и грядущий переворот рисовала себе только как мистическое вмешательство из потустороннего мира.